Nicea, 1097: armate europee si affacciano in Anatolia e volgono verso la conquista della Terrasanta. La Villa Rica de la Vera Cruz, 1519: Hernán Cortes sbarca nell’odierno Messico e da inizio alla colonizzazione europea dell’America centrale. Parigi, 1763: Francia e Gran Bretagna firmano il trattato di pace che pone termine alla cosiddetta “guerra dei sette anni”, la prima delle guerre “mondiali” scatenate da rivalità interne al continente europeo ma che vengono combattute su buona parte della superficie del globo coinvolgendo le popolazioni di tutti i continenti.

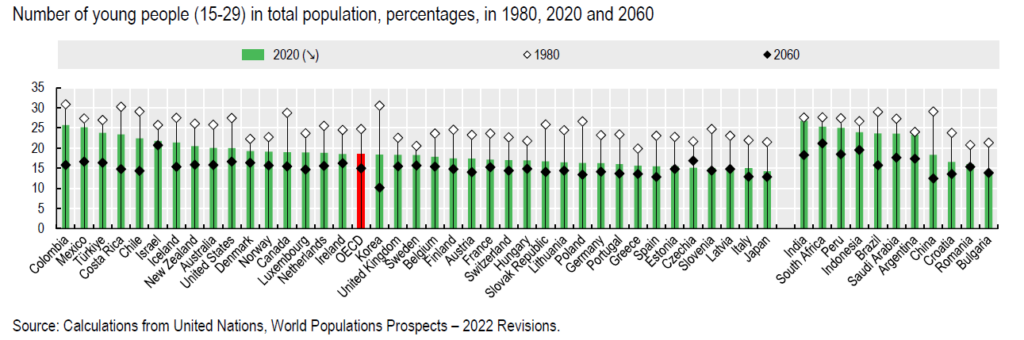

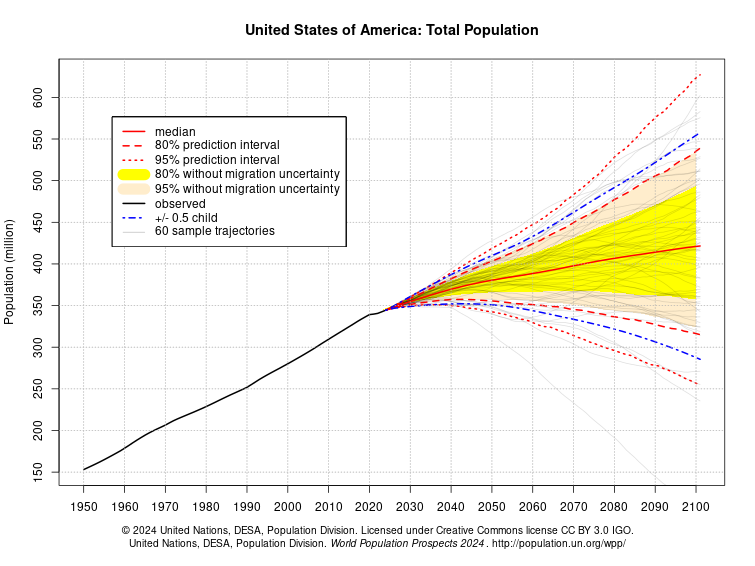

Queste sbiadite testimonianze dell’influenza e della potenza del continente europeo raccolgono a fattor comune il fatto di essere state determinate dalla presenza di un’abbondante disponibilità di risorse umane, soprattutto giovani, utilizzabili per fini espansionistici e artefici del periodo di sviluppo economico e sociale che hanno caratterizzato la lunga e costante storia di progresso registrata in Europa dalla fine dell’alto medioevo. Il quadro che si presenta oggi, al tramonto del 2024, mostra il continente europeo in una profonda crisi demografica. Sorte che lo accomuna a quello che oggi si definisce “Occidente esteso”: un gruppo di nazioni gravitanti intorno alla potenza dominante del Novecento, gli Stati Uniti, che si contraddistinguono per elevati standard di ricchezza, progresso tecnologico ed economico ed un alto grado di sviluppo dei diritti civili e sociali, ma che hanno ormai intrapreso una ripida discesa verso l’inverno demografico (figura 1)[1]. Unica eccezione, gli Stati Uniti d’America stessi, i quali mantengono un saldo leggermente attivo, grazie alla continua immigrazione dal resto del mondo di giovani determinati a studiare e/o a cercare lavoro all’inseguimento del celeberrimo American dream (figura 2).

Figura1:

Figura 2:

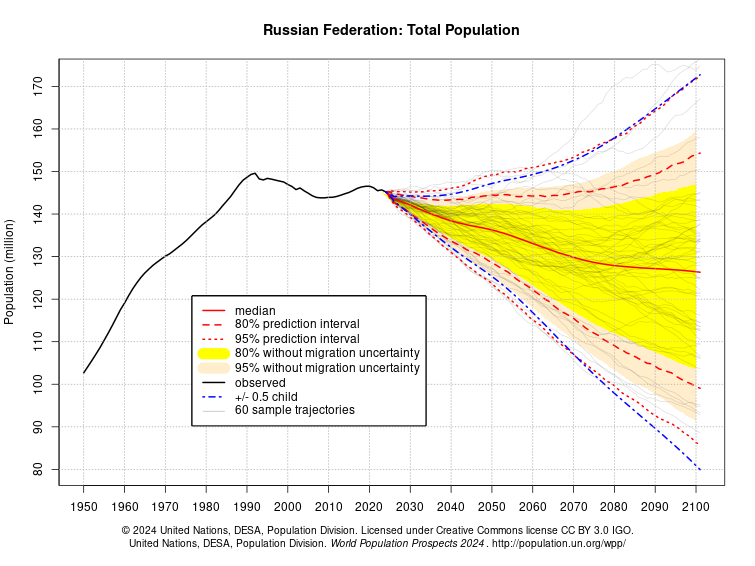

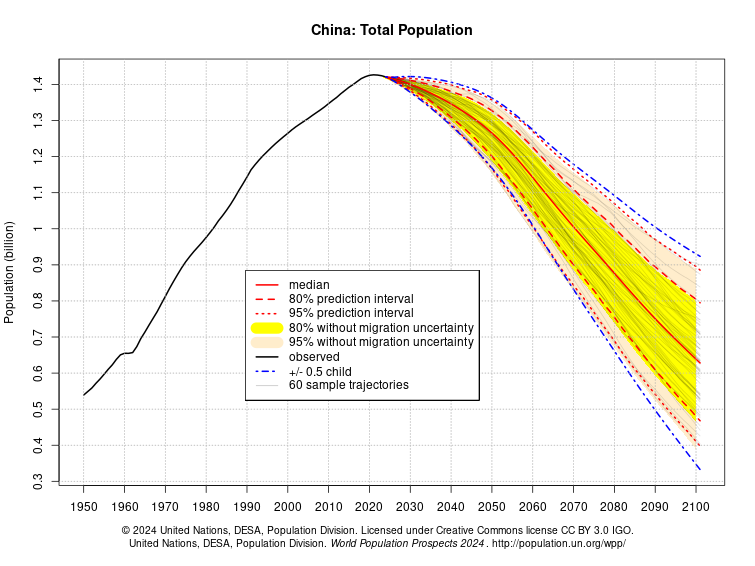

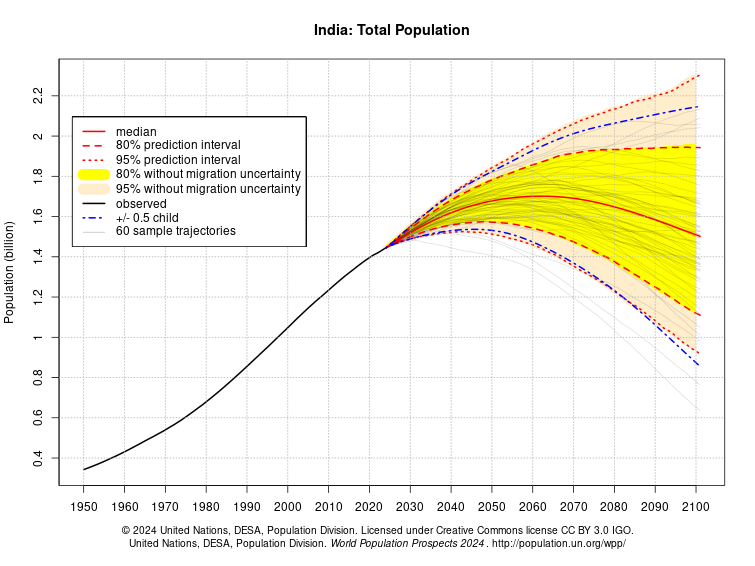

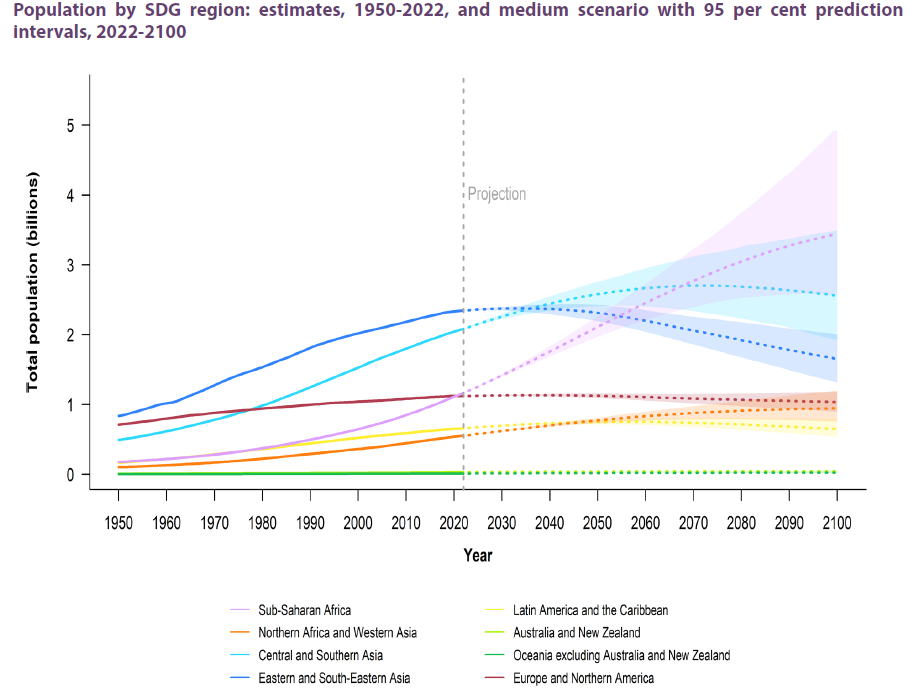

Un percorso simile a quello “occidentale” lo si può vedere nelle dinamiche di nazioni che hanno raggiunto un simile grado di sviluppo della propria economia e società. La Russia è attualmente vittima di un progressivo spopolamento dei propri vasti territori a causa di una natalità bel al di sotto del tasso di sostituzione, che ricordiamo essere 2.1 figli per coppia (figura 3). Recentemente si è presentato sulla scena un altro protagonista di questo fenomeno, ai più inaspettato: la Repubblica Popolare Cinese. Dopo anni di incremento demografico, il dragone asiatico ha perso il primato di nazione più popolosa al mondo a discapito del rivale regionale indiano (figure 4 e 5). Oltre alle conclamate cause dovute alla politica del figlio unico, abolita tardivamente nel 2013, è possibile notare uno schema comune con gli altri paesi avanzati: il declino demografico si rivela essere un comprimario indesiderato del grado di sviluppo e di ricchezza raggiunto.

Figure 3, 4, 5

Nell’alveo delle nazioni cosiddette avanzate sono molteplici i fattori che possono essere annoverati come cause dell’inverno demografico a cui esse vanno incontro. La seguente analisi e le relative conclusioni sono centrate sul perimetro dell’Unione Europea, con dovuta inclusione anche dei paesi geograficamente europei ma non suoi membri, come la Gran Bretagna, per evidenti legami storici, culturali e socioeconomici con l’Unione a 12 stelle. Ciò non toglie che, come accennato, si tratta di situazioni molto simili a quelle che anche altre nazioni in avanzato stadio di sviluppo stanno sperimentando. Con l’accortezza di evitare la presentazione di un mero elenco, vengono ora esaminati solo alcuni fattori considerati come chiave della situazione contemporanea. Fattori che possono essere classificati come ambientali, economici e sociali. Lungi dall’essere compartimenti stagni, essi permeano i labili confini che li delimitano e si intrinsecano inesorabilmente, moltiplicando così i loro effetti sulla popolazione.

Con fattori ambientali ci si riferisce a tutto ciò che può influenzare la vita delle persone e che può ripercuotersi sulle loro aspettative e, infine, influenzarne le scelte di oggi con un occhio al domani. La popolazione oggigiorno percepisce chiaramente l’aggravarsi della situazione geopolitica intorno ad essa: quello che era un country club immerso in una campagna amichevole, magari a volte un po’ vivace, viene percepito ora come una fortezza sotto l’assedio delle bordate della storia. Si vive la graduale ma costante riduzione delle rotte sicure, sia navali che aree, con la lenta rimozione di località amene ed esotiche dall’elenco delle destinazioni visitabili in tutta sicurezza. I cambiamenti climatici a cui il mondo è attualmente sottoposto non fanno altro che aggravare il senso di smarrimento. Non è oggetto del presente articolo argomentarne le cause, ma l’effetto dei fenomeni meteorologici sempre più violenti a cui gli abitanti delle aree interessate sono sottoposti, contribuisce a rendere più incerto il domani rispetto a quanto non fosse l’ieri. Ne deriva che le fasce giovani e chi si trova in uno stadio primaverile della fase adulta, e quindi coloro su cui cade l’onere (onore?) di contribuire alla generazione e formazione delle successive generazioni, possiedono una fiducia nel futuro molto più ridotta rispetto ai loro padri e nonni. Stretta tra più fuochi, con l’indeterminatezza di un futuro visto come sempre più fosco e che disincentiva la creazione di famiglie, la popolazione giovane si rifugia nella procrastinazione in attesa di tempi migliori o almeno meno incerti.

Il peso dei fattori economici è forse il più preponderante nel contesto in cui si trovano a vivere oggi i giovani adulti. La ridotta crescita, se non proprio la decrescita (Italia docet), dei salari reali sperimentata negli ultimi venti anni da ampie fasce della popolazione è stata esacerbata dal moltiplicante effetto sequenziale di crisi economiche a ripetizione e delle conseguenti mareggiate inflazionistiche (figura 6). Il solo ripercorrere mentalmente la successione di shock a cui l’economia europea è stata recentemente sottoposta toglierebbe il sonno ai più: mutui subprime nel 2008, Grecia e zona Euro nel 2009, pandemia da COVID-19 nel 2020, guerra calda alle porte dell’Europa dal 2022 e nel Medio Oriente dal 2023. Le conseguenze di questa tendenza ormai consolidata riducono di molto le possibilità che la popolazione giovane possa emanciparsi presto dalle proprie famiglie, rendersi economicamente indipendente da esse e permettersi l’acquisto di un’abitazione, consentendo conseguentemente la costruzione di una famiglia per chi vuole perseguire questo progetto di vita. Al giorno d’oggi, soprattutto nelle aree più urbanizzate e sviluppate del continente, un solo stipendio per famiglia non basta più al fine di raggiungere i traguardi elencati e talvolta neanche due. Il contributore, o i contributori, di reddito della famiglia sono così costretti a ritardare i loro progetti in attesa di conseguire salari sufficienti in una realtà in cui anche i carichi e gli orari di lavoro, solitamente più pesanti per le fasce giovani a parità di stipendio, non ne aiutano il raggiungimento. È ormai un dato consolidato il fatto che la generazione dei millenials[2] è la prima vittima in ordine cronologico del cosiddetto generational wealth gap[3]: in sostanza avere a disposizione una ricchezza minore rispetto alla generazione precedente[4]. La tendenza per le generazioni future non lascia percepire significativi scostamenti rispetto a questa traiettoria. Risulta così palese come la sfera economica invada quella sociale, come in realtà già si era visto con i fattori ambientali.

Figura 6[5]:

Invasione che risulta valida anche in senso contrario: la sfera sociale ha rilevanti ricadute sulla sfera economica ed è a sua volta condizionata dalla sfera ambientale, essendone al contempo anche fattore condizionante. Il nocciolo del homo socialis è costituito dalle relazioni famigliari, di amicizia e di affetto intessute all’interno dell’ambiente in cui l’individuo è cresciuto (il villaggio, la città, il quartiere…) e ha creato nel tempo vincoli di vario grado che lo rendono un attore attivo e passivo in quelle che sono le dinamiche sociali proprie di quell’ambiente. La tecnologia contemporanea, trasporti e mezzi di comunicazioni in testa, consente lo spostamento veloce e relativamente a buon mercato degli individui verso aree con un maggiore benessere economico e in cui esistono migliori e maggiori opportunità di studio e di lavoro rispetto a zone di provenienza più depresse e ai margini, nonostante esse si collochino comunque sulla mappa all’interno delle aree più ricche e sviluppate del globo. Oggi il fenomeno non avviene più solo tra regioni all’interno di una stessa nazione, ma tra nazioni e anche tra continenti. Le fasce giovani ed in età fertile, trapiantante in lande lontane, si trovano a sperimentare la lontananza dai benefici sociali di cui le generazioni precedenti, in maggioranza meno mobili, godevano. L’aiuto che le famiglie di origine, genitori e nonni, ma anche fratelli, zii e cugini, si danno reciprocamente, include anche il supporto alla crescita dei figli. Aiuto che spesso viene anche veicolato tramite la comunità stessa: amicizie di lunga data, rapporti sociali consolidati e clima di fiducia reciproca si aggiungono ai benefici che la presenza delle famiglie di origine può offrire a chi affronta la sfida di crearsene una propria. Le alternative per prendersi cura dei figli nei loro primi anni di vita per coloro che si allontanano dai territori d’origine sono o il ricorso a strutture private, come gli asili nido, a cui si affidano i propri figli mentre i genitori sono impegnati con le proprie attività lavorative, oppure l’uscita dal mercato del lavoro di uno dei due genitori. Risulta evidente come entrambe le strade si ripercuotano sulla situazione economica della famiglia e sulle possibilità che una giovane coppia decida di fare più di un figlio. In ultima istanza, pesa anche il concetto del forever young, diffuso anche grazie all’incomparabile capillarità dei social media, e delle idee di stile di vita che vengono presentate ai giovani che entrano nell’età adulta e anche a coloro che adulti in realtà già sono. Novello Giano Bifronte, il messaggio incarna un fine innegabilmente positivo dal punto di vista della ricerca della libertà e felicità personale oltre che del benessere psico-fisico. Dall’altro lato vengono però esaltati come uniche forme di essere young, o comunque di gran lunga più gratificanti, i concetti egoistici di indipendenza da tutto e tutti, inclusi i legami personali stretti, e l’ignorare, illusoriamente, il tempo e le fasi della vita.

Gli effetti delle dinamiche demografiche e le relative previsioni a medio e lungo termine rappresentano un materiale ampiamente diffuso e discusso. Mentre i Paesi avanzati, Italia in pole position, si spopoleranno gradualmente, Asia oggi e Africa domani rappresentano i giganti demografici del ventunesimo secolo (figura 5).

Figura 7[6]:

Rebus sic stantibus, i sistemi previdenziali nazionali europei, già sottoposti ad un elevato grado di stress, sono destinati a collassare in quanto predisposti per funzionare in presenza dell’arcinota piramide demografica (molti giovani e pochi anziani). L’allungamento dell’aspettativa di vita e l’evolversi del fenomeno della bassa natalità hanno conseguentemente cambiato la forma del campo da gioco: la piramide si è ora rovesciata (pochi giovani e molti anziani). In conclusione, per tornare là dove si è iniziato, una popolazione vecchia non incentiva il progresso, l’esplorazione, la ricerca di nuove sfide e in ultima istanza ha più difficoltà a difendersi in un mondo sempre più complesso e aggressivo. Un compito difficile e gravoso, degno di Eracle, si prospetta per coloro che devono e che dovranno gestire l’impatto del declino demografico e cercare di capire come invertirne la tendenza.

[1] OECD, Society at a Glance 2024, p. 71.

[2] La generazione che comprende i nati tra il 1981 e il 1996.

[3] R. Frank, The new class war: A wealth gap between millennials, “CNBC”, 26 aprile 2024 https://www.cnbc.com/2024/04/26/wealth-gap-between-millennials-new-class-war.html

[4] Eurofound (2023), Intergenerational inequalities: How to close the gaps?, Publications Office of the European Union, Luxembourg.

[5] International Labour Organization, Global Wage Report 2022-23,

https://webapps.ilo.org/digitalguides/en-gb/story/globalwagereport2022-23