Cina e Occidente, un rapporto complesso

Sebbene il mercato videoludico cinese e quello americano siano ormai profondamente interconnessi, più recentemente il rapporto nel gaming tra Cina e Stati Uniti ha subito un’inversione. Le aziende cinesi hanno rallentato fusioni e acquisizioni negli Usa, soprattutto a causa delle crescenti frizioni commerciali e politiche tra i due Paesi. La Cina tende infatti a favorire i giochi domestici, e dato l’enorme mercato interno, i titoli stranieri rappresentano solo una piccola parte del consumo locale. Allo stesso tempo, le aziende cinesi stanno ritirando parte dei loro investimenti negli Usa, pur aumentando la loro quota di mercato nei videogiochi americani. Alcune collaborazioni di alto profilo sono fallite: EA ha chiuso Apex Legends Mobile (con Tencent), e NetEase ha interrotto (poi ripreso) la collaborazione con Blizzard per World of Warcraft. Anche Activision ha deciso di sviluppare internamente Call of Duty: Warzone Mobile, senza Tencent. Questo trend ha impattato su dinamiche di lungo termine ormai avviate nel rapporto tecno-economico tra i due mercati. La Cina è diventata il più grande mercato gaming al mondo, prima nel mobile, poi su PC, il che le permette di attirare investimenti economici e tecnologici stranieri senza dover necessariamente investire a sua volta al di fuori dei propri confini. Per una lunga serie di ragioni contingenti, i costi di sviluppo in Occidente sono aumentati, mentre la qualità cinese è ormai paragonabile. Come conseguenza i giochi cinesi hanno aumentato la loro presenza globale, anche su console. Il vantaggio cinese è accentuato da regole asimmetriche: per entrare in Cina, gli sviluppatori stranieri devono affidarsi a partner locali e ottenere approvazioni governative, mentre i publisher cinesi non hanno restrizioni analoghe all’estero. Questo squilibrio potrebbe spingere l’Occidente a introdurre limitazioni più strutturali. Dal 2016, la Cina domina il mobile gaming mondiale. Su Steam, oltre il 50% degli utenti usa il cinese. Tuttavia, il mercato è fortemente regolato e dominato da colossi come Tencent e NetEase, che nel 2022 detenevano il 61% del mercato. Steam, pur molto popolare, non è ufficialmente approvato in Cina, e un cambio normativo potrebbe ridurre drasticamente la sua presenza. I giochi stranieri in Cina rappresentano meno del 22% della spesa dei consumatori (meno di 10 miliardi su 45 complessivi), in calo dal 2017. Alcuni titoli occidentali hanno avuto successo (es. It Takes Two), ma l’accesso al mercato resta limitato. Le aziende cinesi hanno spostato l’attenzione verso l’estero, soprattutto nel mobile, a seguito delle restrizioni interne. Titoli come Genshin Impact e Top War hanno riscosso successo globale. Negli Usa, il mercato mobile più grande, i ricavi dei publisher cinesi sono cresciuti 3.4 volte tra il 2018 e il 2024, contro l’1.6 degli americani. Anche il PC/console ha visto successi recenti: Naraka: Bladepoint, Once Human, Black Myth: Wukong (2.1 milioni di utenti su Steam al lancio) e Marvel Rivals sono esempi di come la Cina stia guadagnando terreno anche nei segmenti tradizionalmente dominati dall’Occidente. Tale tendenza è stata in parte ostacolata dalla crescente pressione tariffaria americana, che in ogni caso non è riuscita a interrompere il legame tra le due sponde del Pacifico. Oltre ai dazi, anche le azioni normative hanno avuto impatti significativi. Tencent ha lasciato i consigli di amministrazione di Epic Games dopo un’indagine Usa. ByteDance ha visto le sue app (incluso Marvel Snap) rimosse temporaneamente dagli store statunitensi. In conclusione, il rapporto Usa-Cina nel gaming si è evoluto da cooperazione a competizione. Le aziende occidentali devono adattarsi, studiando il modello cinese per restare competitive: approccio lavorativo, uso dell’Ia e attenzione al mercato sono tutti elementi cruciali. L’influenza cinese nel gaming globale è ormai profonda e difficilmente reversibile, salvo interventi regolatori drastici.

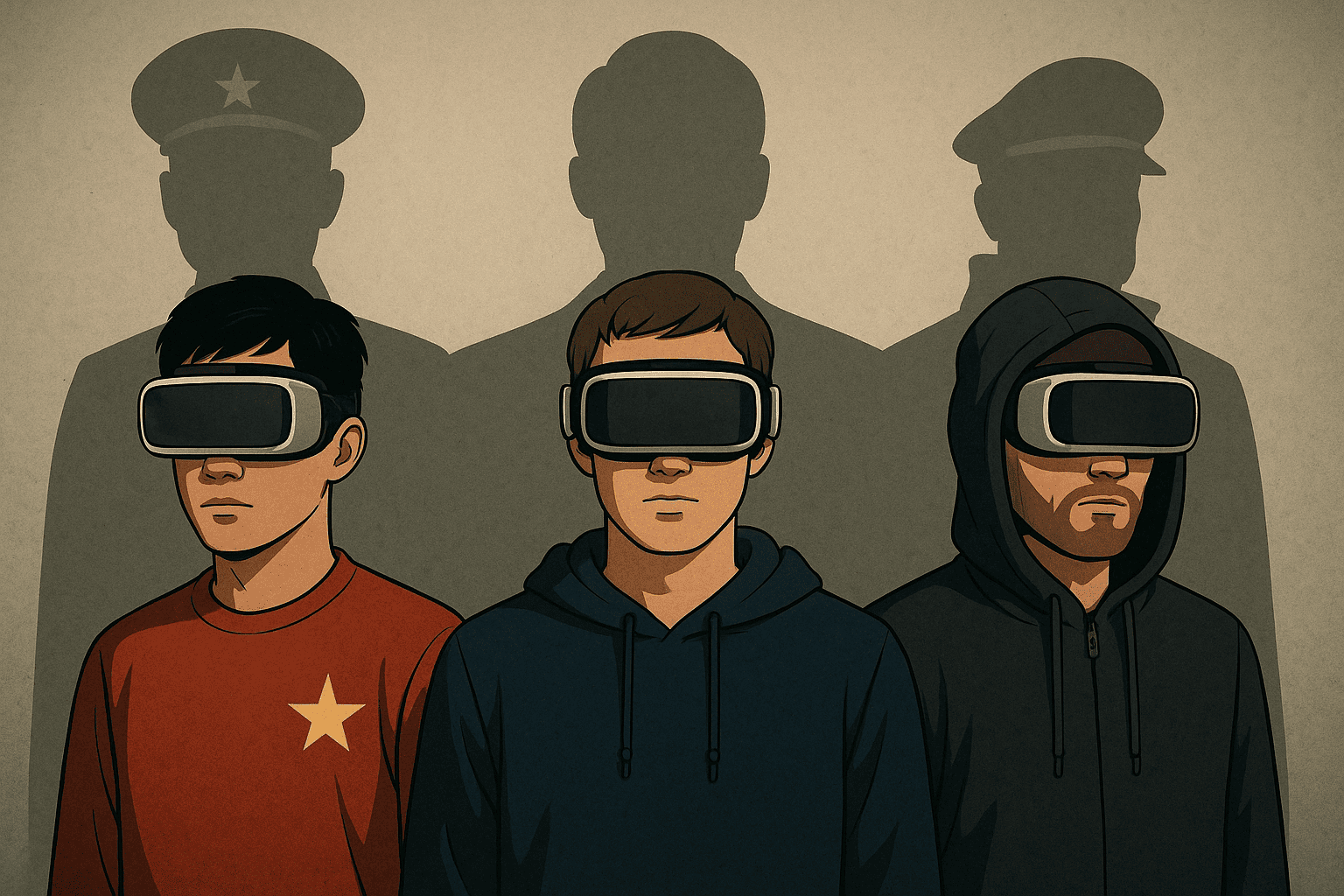

“Panem et (video) circenses”: l’interesse politico di Pechino per i videogiochi

Negli ultimi anni, milioni di giocatori in tutto il mondo si sono immersi nei mondi virtuali di videogiochi di grande successo come League of Legends, Clash of Clans e Fortnite, contribuendo a riscrivere il panorama videoludico occidentale. Ma dietro il successo di questi fortunati prodotti commerciali non c’è – soltanto – il lavoro di bravi programmatori e tecnici preparati, ma anche un attore geopolitico ben preciso: il Partito comunista cinese. Da oltre un decennio, infatti, la Cina – attraverso il tecno-colosso Tencent – ha intrapreso una silenziosa ma massiccia campagna di acquisizione dell’industria videoludica occidentale. Il Partito comunista cinese (Pcc) è storicamente ostile all’influenza culturale occidentale, temendone la portata destabilizzante per la propria narrativa ufficiale. Del resto, la stessa giustificazione storica del dominio del Partito sulla società cinese è costituita dal suo successo nel fermare le interferenze – politiche e culturali – straniere in Cina durante il cosiddetto Secolo delle umiliazioni. Così, mentre la dirigenza comunista cinese si è posta la missione di utilizzare la modernizzazione del Dragone come forma di legittimazione interna, questo non si è tradotto in un’effettiva occidentalizzazione della collettività cinese o, almeno, non in una forma di affinità culturale operata attraverso prodotti e mezzi di diffusione occidentali. Da decenni la Cina limita infatti l’accesso a contenuti esterni tramite il progetto (uno dei primi del suo genere) noto come Great Firewall (o Golden Shield Project),un sistema di sorveglianza e censura su scala nazionale che blocca migliaia di siti web e piattaforme, inclusi molti giochi online. Tra il 2000 e il 2015 le console sono state addirittura illegali in Cina, ufficialmente a causa di preoccupazioni delle autorità cinesi circa l’impatto dei videogiochi sui minori ma in parte anche a causa dell’allora difficoltà di Pechino di controllare il settore videoludico. Tuttavia Pechino non si è limitata a un approccio tutelativo. A queste barriere difensive, la Cina ha accompagnato una strategia offensiva: acquistare direttamente le aziende produttrici dei contenuti più influenti. Una tattica che ha permesso di raggiungere un doppio risultato: da un lato non soffocare sul nascere il vivace (e remunerativo) mercato videoludico cinese, incoraggiando così la ricerca e lo sviluppo di un settore come quello high-tech le cui esternalità (per esempio, in campo militare) sono giudicate centrali per l’interesse nazionale cinese; dall’altro evitare di lasciare il monopolio della narrativa del mondo dei videogiochi ad attori stranieri, in particolar modo per quando riguarda la formazione dei giovani. In questo conteso, il colosso Tencent è diventato protagonista indiscusso di una campagna di acquisizioni mirata, entrando progressivamente nel capitale di alcune delle software house più redditizie al mondo. Tencent è oggi una delle più grandi aziende tecnologiche al mondo, il cui modello di business si fonda sulla pubblicità online e sulla gestione di piattaforme digitali. Fondata come servizio di messaggistica istantanea, Tencent ha rapidamente esteso il proprio raggio d’azione fino a diventare un impero che abbraccia videogiochi, social media, finanza, sanità e persino –più recentemente – il settore dell’intelligenza artificiale. Nel settore videoludico, il gruppo ha attuato una politica di investimenti e acquisizioni impressionante. Tra le operazioni più rilevanti: nel 2011 ha acquistato il 92.78% di Riot Games, azienda creatrice di League of Legends, a cui è seguita l’acquisizione totale nel 2015; nel 2013 è stata la volta del 40% di Epic Games (Fortnite, Unreal Engine); tra il 2015 e il 2019 Tencent ha acquisito o comprato partecipazioni importanti in Miniclip, Supercell (Clash of Clans), Grinding Gear Games (Path of Exile), Sharkmob (sviluppatori di Hitman), Platinum Games (Bayonetta), Yager (Spec Ops: The Line) e molti altri. Durante il medesimo lasso di tempo non sono naturalmente mancate l’acquisto di quote minoritarie tra cui il 5% di Activision Blizzard, Ubisoft e Paradox Interactive e il 36% di Fatshark, nonché un numero imprecisato di accordi di finanziamento la cui stima rimane nebulosa a causa della presenza diffusa di clausole di riservatezza. Le motivazioni dell’interesse cinese nel settore videoludico sono multiple e complesse, ma possono essere riassunte in tre parole chiave: intrattenere, monitorare, rieducare. È piuttosto evidente come nel 21esimo secolo l’intrattenimento delle masse sia svolto in larga parte da contenuti digitali sempre più coinvolgenti. Videogiochi come Fortnite o League of Legends sono eventi sociali prima ancora che forme di intrattenimento, tanto da genere dei filoni culturali a sé stanti capaci di una presa trasversale nel pubblico come nelle arti (film, libri, contenuti mediatici) e inter-generazionale. Con tornei internazionali, concerti virtuali e fenomeni virali, ogni giorno milioni di persone “consumano” prodotti virtuali di grande successo il che rende potenzialmente attraente ricercare la capacità di controllarne il flusso, per ragioni di profitto ma anche di influenza politica. Questo modello di “intrattenimento strategico” serve a monitorare gli interessi delle nuove generazioni e anche a sondare discretamente le preferenze di larghi settori del pubblico così intrattenuto. Ogni partita online è anche un’occasione per raccogliere dati: identità, abitudini di gioco, preferenze, conversazioni, amici. Informazioni che, in mani ostili, possono essere utilizzate a fini commerciali, politici o addirittura militari. Al contrario di quanto accadeva un tempo, quando si comprava una cartuccia con denaro contante restando anonimi, oggi ogni sessione di gioco è tracciabile. Tencent, con i suoi server e le sue piattaforme, ha accesso a una mole enorme di informazioni sui cittadini occidentali, spesso più dettagliata di quella a disposizione dei governi locali. Soprattutto però il mercato videoludico cinese soffre di una precisa interpretazione politica dei videogiochi operata dalle autorità statali, che non li considera semplici passatempi, ma potenti strumenti di costruzione simbolica. Alla pari della televisione, della letteratura, del cinema e dei mass media, le storie che i videogame raccontano, i personaggi che propongono, i valori che trasmettono influenzano milioni di menti in modo profondo e duraturo. Controllare questi contenuti significa avere una leva sull’immaginario collettivo nella definizione della società, in particolare per quanto riguarda i più giovani. In Cina ogni gioco attraversare un attento processo di esame da parte dei regolatori statali cinesi prima di essere autorizzato alla distribuzione, sebbene i parametri di misura varino molto a seconda se il gioco sia destinato al mercato domestico o straniero. I contenuti ritenuti troppo violenti, sovversivi o non in linea con i valori nazionali (come quelli Lgbt) vengono censurati o modificati. Ne è un esempio Overwatch, dove personaggi dichiaratamente queer nella versione occidentale sono stati resi eterosessuali nella versione cinese. Pechino applica insomma una sorta di tecnica Nimby (Not in my back yard, non nel mio cortile, una frase di solito usata per definire l’opposizione alla costruzione di infrastrutture nei pressi delle proprie abitazioni): i videogiochi non conformi agli standard nazionali – per esempio, quelli con valori giudicati troppo progressisti od occidentali – vengono autorizzati solo per l’esportazione all’estero, mentre vanno incontro alla censura per il proprio mercato interno.

La Russia tra isolamento e neo-sovranismo digitale

A oltre tre anni dall’invasione russa dell’Ucraina, le conseguenze delle sanzioni internazionali imposte alla Russia si sono fatte sentire anche in settori meno immediatamente evidenti ma simbolicamente rilevanti, come quello dei videogiochi, dimostrando così la dipendenza del mercato russo dagli attori occidentali. L’esclusione da parte dei principali attori dell’industria videoludica globale ha privato infatti milioni di giocatori russi dell’accesso a titoli, servizi e piattaforme che rappresentano ormai uno standard internazionale. Di fronte a questa inedita situazione, il Cremlino – ligio alla sua nuova postura volta a creare una sorta di “sovranismo tecno-culturale” russo – sembra ora voler reagire in modo sorprendente: avviare un processo per la creazione di una console di gioco nazionale, con tanto di sistema operativo proprietario e infrastruttura cloud per la distribuzione digitale di giochi e software. Quella che potrebbe sembrare un’idea ambiziosa, se non utopistica, rientra invece in una logica più ampia di autosufficienza tecnologica, che il governo di Vladimir Putin persegue con crescente determinazione, oltre a essere il riconoscimento dell’importanza dello strumento videoludico come veicolo di propaganda interna ed esterna agli occhi del Cremlino. La recente serie di direttive economiche approvate dalla presidenza russa include anche l’invito formale – rivolto alle compagnie high tech russe – a considerare la produzione di console di gioco, sia fisse che portatili. L’obiettivo è chiaro: ridurre la dipendenza dal software e dall’hardware occidentale, offrendo al pubblico russo un’alternativa autoctona, anche nel campo dell’intrattenimento digitale. A livello tecnico, però, l’impresa si preannuncia tutt’altro che semplice. È vero che, rispetto a decenni fa, oggi esistono strumenti open source (come Android) e componenti hardware già pronti (i cosiddetti system-on-a-chip) che possono ridurre la complessità del progetto. Tuttavia, costruire una console è solo la punta dell’iceberg. Dietro c’è un intero ecosistema da sviluppare: un sistema operativo fluido e sicuro, meccanismi di pagamento e download, servizi di gioco online, moderazione dei contenuti, aggiornamenti costanti e, soprattutto, una rete di sviluppatori in grado di produrre giochi validi, originali e competitivi. In poche parole, una rete di soggetti capaci di rendere salutare – cioè remunerativo e sostenibile da un punto di vista economico – un mercato fluttuante come quello dei videogiochi, a partire dalla precondizione di non poter accedere ad altri mercati al di fuori di quello locale. In proposito, gli esperti russi non sembrano nutrire troppe illusioni. Per esempio, secondo Anton Fomin, dirigente del settore retail presso la compagnia Fplus, in Russia mancherebbero al momento le competenze necessarie per realizzare un prodotto paragonabile a una PlayStation o una Xbox. Un’altra fonte anonima ha stimato un tempo di sviluppo compreso tra i cinque e i dieci anni, con un investimento minimo di 5-10 miliardi di rubli (54-108 milioni di dollari), per ottenere comunque una piattaforma che resterebbe indietro di almeno un decennio rispetto agli standard internazionali. Eppure, dietro questa apparente follia tecnologica, si cela anche una motivazione culturale e storica. Non è la prima volta, infatti, che la Russia si trova isolata dal resto del mondo nel campo dell’intrattenimento digitale. Negli ultimi anni dell’Unione Sovietica, quando l’accesso ai videogiochi occidentali era praticamente nullo, nacque una scena alternativa fatta di cabinati artigianali, cloni di giochi arcade e software amatoriali. Proprio da quel contesto emerse Tetris, creato nel 1984 da Aleksej Pažitnov, destinato a diventare uno dei giochi più iconici della storia. Oggi, tuttavia, la situazione è molto diversa. L’industria videoludica è una macchina globale altamente complessa e interconnessa, dominata da colossi multinazionali capaci di investire miliardi in ricerca, marketing e innovazione. Pensare che la Russia possa replicare autonomamente questo modello, in tempi brevi e con risorse limitate, appare irrealistico. Eppure, la realtà del mercato interno parla chiaro: secondo un sondaggio del 2023, la maggioranza dei videogiocatori russi ha ammesso di ricorrere alla pirateria per continuare a giocare, mentre l’offerta di sviluppo nazionale si è ridotta di circa il 40% dall’inizio della guerra. Il rischio, dunque, è quello di trovarsi di fronte a un paradosso: una popolazione affamata di contenuti digitali, ma priva degli strumenti per accedervi legalmente o per crearli in casa. In questo senso, la proposta del governo può essere letta anche come una misura disperata per salvare il comparto videoludico russo dalla totale marginalizzazione. Non è detto che riesca, ma serve a indicare una direzione precisa: quella di una “sovranità digitale” che, per Mosca, sembra ormai imprescindibile, oltre che una strada obbligata a causa delle sanzioni che di fatto hanno alienato il mercato russo dai produttori occidentali. Di certo, se la Russia dovesse davvero intraprendere questa strada, ci troveremmo di fronte a un esperimento culturale e tecnologico senza precedenti nel panorama videoludico contemporaneo.