Il settore spaziale globale, nel 2021, ha raggiunto un valore superiore ai 469 miliardi di dollari, con una prospettiva di crescita annua dell’11% fino al 2030[1], guidata soprattutto dal settore commerciale. Quando si analizza il panorama degli investimenti spaziali, emerge chiaramente che il settore trasporti ne è stato il beneficiario principale, con particolare enfasi su veicoli di lancio. Questo settore, essenziale per garantire la sovranità nello spazio, è destinato a vedere la crescita di campioni nazionali e regionali a causa delle dinamiche geopolitiche e geoeconomiche odierne.

I veicoli di lancio rappresentano i principali abilitatori dell’economia spaziale. Riducendo significativamente i prezzi dei lanci, consentono modelli precedentemente considerati finanziariamente insostenibili, passando da $50.000 per chilogrammo durante l’era dello Space Shuttle a $5.000 per chilogrammo, con l’avvento di Starship di SpaceX.

Le costellazioni di satelliti per la connettività, i satelliti di osservazione della Terra per casi d’uso che vanno dall’agricoltura al monitoraggio del metano e del carbonio, fino a casi d’uso più futuristici come la produzione nello spazio e l’estrazione di risorse, sono resi possibili dai progressi nel settore dei lanci. Attualmente ci sono circa 7.800 satelliti attivi, e si prevede che questo numero raggiungerà quota 100.000 entro il 2030[2].

Orbite e vettori, dove va la corsa allo spazio

Nell’ambito della ricerca di una maggiore proiezione spaziale, è bene definire quale sia in concreto il tema dibattuto. Le attività umane extra-terrestri, in particolare in campo satellitare, si distinguono in base alla loro distanza dalla superficie terrestre (misurata scientificamente a partire dall’altitudine sul livello del mare). Entro i 400 chilometri dalla Terra si parla così di Very Low Earth Orbit (VLEO); la regione orbitale compresa tra i 400 e i 2000 chilometri prende invece il nome di Low Earth Orbit (LEO); tra i 2000 e i 36.786 chilometri si trova invece la Medium Earth Orbit (MEO); infine oltre tale limite si parla di High Earth Orbit (HEO). Per comprendere l’argomento in questione è bene ricordare che lo strato più esterno dell’atmosfera terrestre, chiamato esosfera, si estende tra i 600 e i 10.000 chilometri dalla superficie terrestre. Mentre tale distinzione può risultare a prima vista una questione accademica, in realtà – come è facile intuire – finisce per giocare un ruolo essenziale nella pianificazione della proiezione umana fuori dal nostro pianeta: più alta è l’orbita più è complicato (e, dunque, costoso) raggiungerla per un vettore umano.

Per tale elementare ragione, la storia recente dei programmi spaziali nazionali e internazionali si è largamente concentrata (fatti salvo ovviamente i progetti lunari e interplanetari) sulla regione orbitale VLEO. Tale focus – molto comprensibile – ha avuto come conseguenza la trasformazione di tale regione spaziale in un’area via via sempre più congestionata a causa del suo sfruttamento eccessivo da parte di un numero sempre crescente di attori pubblici e privati. La stessa Agenzia spaziale europea ha suonato l’allarme, avendo individuato nel solo 2022 non meno di 30.000 detriti spaziali[3]. Questo sviluppo si è tradotto, oltre che in una preoccupazione di carattere ambientale (il cosiddetto “inquinamento spaziale”), in una criticità dovuta al sovraffollamento dell’area VLEO da parte non solo di veicoli e satelliti, ma anche di rottami, rifiuti e altri oggetti potenzialmente in grado di provocare danni ai veicoli in orbita. La competizione per la colonizzazione dello spazio rimanente, un vero e proprio “scramble for Space”, ha già provocato numerose controversie.

La risposta attuale a tale problematica è una crescente focalizzazione sulla Medium Earth Orbit, in quanto non soggetta – almeno per ora – alle stesse criticità delle regioni orbitali inferiori e alle conseguenti difficoltà legate ai costi in termini di sostenibilità ambientale e ai rischi che tale affollamento implica. Questo trend incrementale comporta un’evidente rivoluzione per quanto riguarda la ricerca dei vettori spaziali. Storicamente a risultare prevalenti infatti sono stati gli small-lift launch vehicle (letteralmente, veicoli di lancio a piccolo sollevamento), cioè – in buona sostanza – razzi capaci di sollevare un carico utile di due tonnellate (secondo gli standard NASA; 5 secondo quelli dell’agenzia spaziale russa Roscoms) in orbita VLEO. La necessità tuttavia di accedere all’orbita MEO richiede di investire in vettori capaci di portare carichi utili più elevati: i lanciatori medium-lift (fino a 20 tonnellate) e heavy-lift (tra le 20 e le 50 tonnellate secondo gli standard NASA e tra le 20 e le 100 tonnellate secondo quelli Roscoms).

Naturalmente, l’aumento della distanza e dei carichi richiede costi di azione sempre più elevati, il che ha condotto alla nascita di un nuovo filone di ricerca su cui il settore spaziale ripone grandi speranze, quello dei vettori riutilizzabili. Mentre in genere il vettore di lancio cessa di esistere al momento della conclusione del suo utilizzo con la messa in orbita del suo carico, trasformandosi in un rottame spaziale, la possibilità di reimpiegarne almeno una parte per i futuri lanci permetterebbe di abbattere i costi delle attività spaziali. A titolo di esempio, la compagnia statunitense SpaceX di Elon Musk è in grado di offrire lanci orbitali al prezzo di partenza di 5.500 dollari a chilogrammo, una delle cifre più basse del settore, grazie alla possibilità di riutilizzo del primo stadio del loro vettore Falcon 9. I bassi costi sostenuti da SpaceX sono dovuti anche a un’altra modalità di lancio, il cosiddetto rideshare (letteralmente, “cavalcata condivisa”). Tale metodo prevede la presenza di un carico secondario: questi viene messo in orbita attraverso un razzo il cui carico primario appartiene a un soggetto terzo, il quale copre buona parte dei costi di lancio ma con una cifra inferiore a quella che pagherebbe in realtà grazie alla condivisione dello spazio e dei rischi con il cliente secondario. Nel 2025, per esempio, un singolo razzo Falcon 9 ha messo in orbita 131 satelliti, appartenenti a numerose compagnie diverse che hanno così condiviso costi e rischi[4]. In pratica, questa specie di “rocket-sharing” spaziale – avvantaggiata dal costante progresso nel campo della miniaturizzazione della componentistica – si è rivelata una delle tattiche più funzionali stimolate dalla collisione tra la crescente domande dovuta all’incremento della Space Economy e la spesa ancora molto alta dovuta alle difficoltà tecniche e alla necessità di ammortizzare i pesanti costi di ricerca iniziali.

La geopolitica spaziale

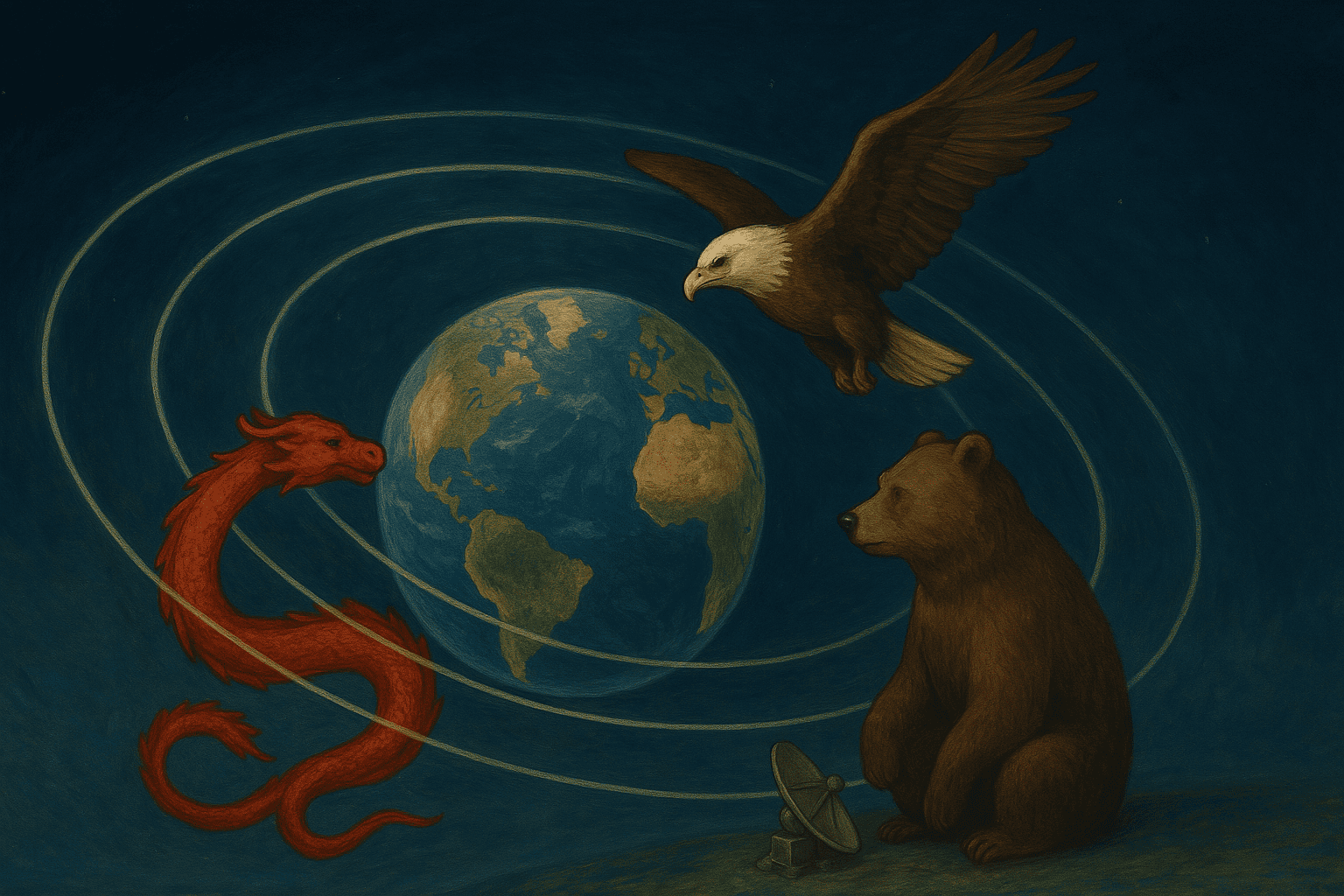

Nel quadro della competizione tecno-(geo)politica predomina evidentemente lo scontro fra Stati Uniti d’America, Repubblica Popolare Cinese e Federazione Russa, le tre maggiori superpotenze planetarie e anche i principali attuatori di politiche e progetti spaziali in ambito extra-planetario.

Lo sviluppo spaziale – a livello nazionale, dal momento che la collaborazione internazionale in campo missilistico si è quasi sempre rivelata inesistente, per ragioni di sicurezza comprensibili – rappresenta un club ristretto. Pur annoverando sulla carta 77 programmi spaziali nazionali, solo una ventina di Paesi attualmente sono in grado di gestire satelliti in orbita attorno alla Terra e tra questi soltanto 9 possiedono le competenze tecnologiche e le infrastrutture aerospaziali necessarie a proiettarsi autonomamente nello spazio esterno. A livello di lanciatori medio-pesanti poi, soltanto 6 Paesi (le già citate superpotenze americana, cinese e russa, a cui si aggiungono Francia, India e Giappone) possono vantare vettori operativi capaci di poter vantare capacità tecnologico-militari effettive[5].

Più in generale la crescita del settore spaziale è legata a precisi trend che sarebbe sconveniente ignorare:

• a livello militare, la creazione di forze armate spaziali strutturate organicamente e il formale riconoscimento dello spazio quale quinto dominio di scontro in un ipotetico futuro conflitto, oltre che come settore strategico fondamentale per la sicurezza nazionale.

• a livello economico, la crescita vertiginosa di un settore, trainato in particolare dalla novità rappresentata dagli attori privati, che si stima varrà un trilione di dollari nel 2040.

È bene analizzare entrambi questi aspetti, pur brevemente. Sul primo punto, la militarizzazione dello spazio (space weaponization) si sviluppa lungo molteplici direttrici: saturazione preventiva delle fasce orbitali strategiche; sviluppo di armi anti-satellitari; sviluppo di capacità cyber-satellitari; possibilità di proiettare in orbita assetti con breve preavviso e in condizioni di emergenza (space responsiveness); colonizzazione di Luna e Marte per lo sfruttamento delle materie prime; abilità di backup delle forze armate di operare in un Denied, Degraded and Disrupted Space Operational Environment (letteralmente, “ambiente operativo spaziale conteso, degradato e instabile”, D3SOE), attraverso lo sviluppo e il mantenimento di competenze essenziali di guerra pre-elettronica che sappiano prescindere dai sistemi spaziali.

Quanto al secondo tema, è sotto gli occhi di tutti lo sviluppo parallelo dell’economia spaziale, che per le sue caratteristiche è stata già definita New Space Economy, in segno di distinzione rispetto alla concezione commerciale spaziale passata. Lo sviluppo delle abilità MEO e delle tecnologie volte ad abbattere i costi di utilizzo sono parte inscindibile di questo nuovo modello economico, a cui va aggiunta l’influenza dell’evoluzione delle proprietà militari sull’evoluzione industriale del settore. Il cosiddetto dual use, ovvero sia la possibilità per una tecnologia civile di poter essere facilmente riconvertita a scopi militari, per esempio, è un effetto diretto di questo legame. In Cina esso è addirittura un principio guida della politica industriale pubblico-privata, incarnata dalla cosiddetta “dottrina della fusione civile-militare”. Negli Stati Uniti tale assetto non è così formalizzato, ma la collaborazione tra enti privati e enti pubblici collegati alla Difesa, all’interno del moderno complesso tecno-militare-industriale, è evidente. Gli Stati Uniti e la Repubblica Popolare Cinese hanno infatti recentemente finanziato, salvaguardato e diretto la crescita di campioni nazionali spaziali privati, adottando un paradigma opposto al periodo della guerra fredda di direttrice esclusivamente statale, che non solo ha assecondato le politiche di potenza nazionali ma ha anche favorito lo sviluppo di innovazioni tecniche alle fondamenta della attuale estrema espansione del settore: lanciatori parzialmente riutilizzabili; tecniche rideshare di proiezione multi-carichi con un solo lanciatore; nuove tecnologie in relazione ai propellenti spaziali; progettazione di spazioporti terrestri e marittimi.

Questa dinamica, pur inserita nel contesto del moderno capitalismo spaziale, rende gli attori cinesi e americani di gran lunga i più avvantaggiati del settore e pone per l’Europa e per l’Italia una sfida diretta di competizione economica quanto geopolitica. Complessivamente gli USA dispongono, oltre ai satelliti in orbita LEO e GEO con funzioni di intelligence gestiti dal Dipartimento della Difesa, della costellazione Starlink (appartenente al colosso privato Space X, con oltre 5000 satelliti operativi) ed `e in costituzione dal Pentagono la Proliferated Warfighter Space Architecture costituita da transport layer (connessione globale a larga banda fissa e mobile) e tracking layer (integrante i satelliti geostazionari per l’individuazione dei missili balistici). In MEO `e attiva la costellazione Global Positioning System (meglio nota con l’acronimo GPS), attualmente dotata di 31 satelliti operativi divisi su sei piani orbitali, con funzione di posizionamento geografico e navigazione. La Repubblica Popolare Cinese, oltre anch’essa ai fondamentali satelliti in orbita LEO e GEO a finalità militare-di intelligence, ha in progetto due reti satellitari, G60 Starlink e GuoWang[6], composte ciascuna da oltre 10.000 satelliti in LEO, al fine di garantire una connessione satellitare internet globale. Tali mega costellazioni costituirebbe un importante tassello della Digital Silk Road, versione spaziale del progetto geopolitico della Nuova via della seta. Pechino punta così a rafforzare il proprio soft power fornendo una solida alternativa tecno-politica all’americana Starlink. La Cina ha già iniziato a integrare tale assetto con numerosi accordi di cooperazione in campo spaziale e comunicativo con diversi Paesi, in maggioranza africani, la cui copertura a livello di telecomunicazioni satellitari è già in larga parte appaltata a compagnie cinesi. In orbita MEO la RPC dispone del sistema GNSS BeiDou-3 con copertura globale e collegamento inter satellitare composto da 30 satelliti di cui 24 in orbita MEO. La determinazione cinese si è tradotta in una crescita esponenziale: il numero di assetti orbitanti cinesi è più che triplicato dal 2018 ad oggi fondandosi su un forte sostegno pubblico allo sviluppo privato di tecnologia dual use, tendenza destinata a rafforzarsi dopo che il governo cinese ha incluso lo spazio tra le nuove tecnologie chiave per la futura prosperità economica cinese. La Federazione Russa, pur dotata delle costellazioni in orbita LEO e GEO di carattere militare e strategico, non dispone di capacità tecnologiche per competere a pari livello con Stati Uniti e Cina e a preferito dunque concentrarsi sul versante militare e in particolare sulle armi anti-satellitari, in grado – in caso di conflitto – di negare il vantaggio spaziale dei suoi avversari e diminuire dunque la propria vulnerabilità. In orbita MEO dispone del GNSS GLONASS, sviluppato a partire dagli anni ‘80 in alternativa al GPS prodotto in Occidente.

Il ritardo europeo

Di fronte alla concorrenza sino-americana, l’Europa parte da una condizione di indubbio svantaggio sebbene gli ultimi anni abbiano visto un’inversione di tendenza, con un aumento degli investimenti europei nel settore spaziale, in particolare per quanto riguarda i vettori di lancio orbitale, cuore di ogni programma spaziale. Nonostante questo, nel 2023 il settore space tech ha attirato soltanto il 6% dei fondi venture capital complessivi, una cifra che indica un chiaro divario finanziario a livello di priorità[7]. Del resto, l’Europa rappresenta solo il 5% degli investimenti globali in venture capital nei veicoli di lancio, una delle aree relativamente meno investite per l’Europa. Gli Stati Uniti, trainati principalmente da SpaceX, ma anche a Relativity, Rocketlab e Firefly Aerospace tra gli altri, mantengono una netta dominanza nel settore, con una quota del 73%, mentre la Cina segue con un investimento in lanciatori superiore al doppio rispetto all’Europa, attestandosi al 15%.

Un’analisi più approfondita rivela che la Germania ne è stato il maggior beneficiario, con 296 milioni di dollari nel 2023 sui 931. L’Italia, coi suoi 144 milioni di dollari, sale comunque sul podio ma si distingue rispetto agli altri Paesi europei per il tasso di crescita straordinaria degli investimenti spaziali, 684% in soli due anni. Questo sviluppo è stato reso possibile dalla presenza di attori italiani rilevanti nel settore spaziale europeo, inclusi il fondo italiano Primo Ventures, Cassa Depositi e Prestiti Venture Capital, LIFTT, Galaxia e RedSeed Ventures. Allo stato attuale, l’assenza di vettori di lancio europei in MEO rappresenta una sfida per gli investimenti massicci in questo settore. Tuttavia, l’analisi di tale decisione deve considerare vari fattori in quanto l’accesso alla MEO è prevalentemente effettuato tramite vettori di lancio statunitensi, russi e cinesi. Investire in vettori europei per la MEO potrebbe essere la chiave per tornare ad un’indipendenza strategica dell’Europa nell’accesso ad un’orbita per ora impegnata in modo minimo ma in costante crescita.

Dal punto di vista invece di lanci satellitari per fini governativi, attualmente in MEO orbitano circa 500 satelliti: la costellazione europea del sistema GALILEO, BeiDou (Cina), GNSS, GPS (USA), GLONASS (Russia) e anche l’India sta investendo in una costellazione di satelliti da lanciare sia in MEO di pubblica utilità per una connessione internet a latenza ridotta. In prospettiva un’aggregazione della domanda di lancio proveniente da governi (in funzione della tendenziale crescita delle spese militari europee anche nel dominio spaziale), enti sovranazionali e di ricerca scientifica europei permetterebbe di pianificare i servizi di lancio e garantire un ritorno economico e finanziario per gli investimenti nel nuovo lanciatore medium-heavy. In Italia, la compagnia Avio, per esempio, sta sperimentando il vettore a carico medio Vega C, capace di portare 2.200 chilogrammi di carico utile nello spazio, per ora però ancora limitatamente all’orbita LEO. Tra le aziende europee che hanno già lanciato o stanno per lanciare costellazioni in MEO possiamo citare invece la compagnia SES (Lussemburgo) e Methera Global (Regno Unito). Quello su cui però Avio sta investendo è la produzione di un sistema – sviluppato grazie alla collaborazione tecnologica con la svizzera Clearspace – per agganciare e rimuovere detriti dall’orbita LEO attraverso il rientro controllato nell’atmosfera.

Il futuro, per il vecchio continente come per l’Italia, deve passare obbligatoriamente attraverso una strategia duplice. Da un lato aumentare esponenzialmente gli investimenti spaziali per poter ottenere voce in capitolo nella corsa alla conquista dell’orbita MEO prima che questa possa essere interamente occupata dagli altri attori, sforzo che inevitabilmente dovrà compensare anni di ritardo rispetto ai potenziali competitor e che richiederà una solida sinergia pubblico-privata. Dall’altro sviluppare tecnologie come quelle per la bonifica dell’orbita LEO su cui il resto del settore è stato magari meno attivo ma che possono costituire un utile asso nella manica per un attore come i Paesi europei, il cui svantaggio li costringe a sfruttare ogni slot orbitale disponibile. Con la possibilità di poter interessare a tale tecnologia anche altri Paesi e compagnie, la cui presenza nell’orbita bassa è resa obbligata dalle proprie limitate capacità tecniche e che avrebbero interesse a diminuire i rischi legate alle proprie attività spaziali con partnership adeguate.

[1] The Space Report 2022 Q2, Space Foundation.

[2] Irene Klotz, Burgeoning Satellite Industry Paving Way To $1 Trillion Space Economy, Aviation Week, 24 agosto 2021.

[3] Space Environment Report 2022, European Space Agency.

[4] Jeff Foust, SpaceX launches 131 payloads on Transporter-12 rideshare mission, Space News, 14 gennaio 2025.

[5] Intelligence Report: Strategia e indipendenza spaziale europea, AIAG.

[6] Nicolò Bagno, GuoWang, l’anti Starlink cinese da 13000 satelliti, AstroSpace, 2 aprile 2024.

[7] Intelligence Report: Strategia e indipendenza spaziale europea, AIAG.