«Supponiamo allora che la mente sia, come si dice, una carta bianca, priva di ogni carattere, senza alcuna idea: come fa allora a essere riempita?»[1]

È così che nel XVII secolo il filosofo inglese John Locke cambia il modo di intendere l’educazione con la teoria della “tabula rasa”, dove per “carta bianca” si intende la mente dell’essere umano, e più precisamente del bambino. Priva di idee innate e di conoscenza, la mente del fanciullo è quindi un pezzo di creta, pronto per essere modellato in base a necessità, e fattori come cultura, lingua, storia e tradizione. Di fatto, Locke apre la strada a una nuova consapevolezza pedagogica, quella cioè di poter educare non solo per esigenza sociale ma soprattutto per fini, siano essi politici, nazionali, storici, o strategici. La teoria di Locke ha quindi delineato nel tempo un approccio educativo ancora oggi condiviso da molti Stati, che considerano l’istruzione dei propri cittadini non solo un dovere civico, ma anche uno strumento strategico per orientare le nuove generazioni verso obiettivi funzionali agli interessi nazionali.

È ora quindi più semplice comprendere il motivo delle diverse pedagogie nazionali adottate da Paese a Paese, perché è soprattutto attraverso l’approccio educativo del fattore umano di un popolo, che è possibile codificare indirizzo e la volontà di una singola nazione, e solo successivamente, comprenderne a fondo le radici delle scelte, soprattutto quelle geopolitiche.

Evoluzione pedagogica: La Gamification e il Game Based Learning

Calata nella realtà del tempo che viviamo, l’analisi vuole approfondire un preciso aspetto delle pedagogie nazionali moderne. Il fattore tecnologico è oggi imprescindibilmente fuso con i principali metodi educativi nazionali, tanto da trovare spazio in due nuovi approcci metodologici: la Gamification e il Game Based Learning (GBL). Seppure uniti dallo stesso fine – quello di educare e formare tramite il gioco e i videogiochi – i due approcci sono diversi l’uno dall’altro e per questo non vanno scambiati.

Partiamo da un approccio pratico.

Immaginiamo una classe di scuola media. L’insegnante di geografia decide di trasformare l’intero percorso didattico in un gioco di ruolo a squadre: ogni gruppo rappresenta una “spedizione esplorativa” con un nome, un simbolo e un avatar (es. cartografo, geologo, navigatore). La lezione diventa quindi una “missione” da superare: costruire una mappa, risolvere quiz. Completando i compiti, le squadre guadagnano punti, badge e livelli, mentre un tabellone tiene traccia dei progressi. Alla fine, vince il gruppo che ha accumulato più punti, ma conta anche la collaborazione, il rispetto dei ruoli e il lavoro di squadra.

Ora, immaginiamo di essere in una classe di storia e di dover ripassare gli eventi della Seconda guerra mondiale. Invece di aprire il libro e leggere un capitolo, l’insegnante propone di usare Kahoot, una piattaforma online gratuita. Sullo schermo compaiono domande a scelta multipla, e ogni studente risponde usando il proprio smartphone, tablet o computer. Le domande sono a tempo, ci sono punti per ogni risposta corretta, e alla fine appare una classifica con i migliori punteggi.

Il primo esempio fa riferimento all’uso pratico della Gamification, che grazie alla riproduzione di strumenti e finalità tipici di un videogioco, permette di integrare obiettivi didattici tradizionali con competenze socio-emotive evolutive, rendendo l’ambiente educativo più motivante, dinamico e coinvolgente[2][3]. Questo approccio è indicato per studenti sopra i 10 anni.

Il secondo esempio si riferisce al metodo GBL (Game Based Learning). Integrato con strumenti digitali (Digital GBL), questo metodo facilita l’apprendimento di contenuti specifici: l’alunno impara mentre gioca, arricchendo e consolidando le proprie conoscenze. È una metodologia trasversale, applicabile a studenti di ogni età, che rende l’apprendimento immediato, sfidante e divertente[4].

Anche se con approcci diversi, la Gamification e il GBL hanno un fine comune: abolire l’associazione scuola=noia, trasformando l’apprendimento in un momento di gioco condiviso. Ma non solo.

Adattamento al cambiamento.

L’adattamento delle nuove metodologie educative nasce dalla consapevolezza del cambiamento. È infatti diventato inevitabile, soprattutto per i pedagogisti e per gli insegnanti, ignorare l’evoluzione delle giovani generazioni, influenzate da fattori esterni che progressivamente impattano su quelli interni. Nell’attuale momento storico, dominato da transizioni geopolitiche che mettono in discussione l’ordine mondiale, la pedagogia ha risposto a una necessità prorompente: modificare il metodo educativo delle nuove generazioni, favorendo un metodo dinamico, inclusivo, basato sull’analisi critica della realtà grazie alla pratica del gioco e dei videogame.

Il fine? Istruire le nuove generazioni alla consapevolezza dell’adattamento al cambiamento, due direttrici che hanno dominato ogni aspetto della vita su questo pianeta. Spesso dato per scontato, l’adattamento è sempre risultato il fattore determinante alla sopravvivenza di una specie. Oggi, la capacità di sviluppare competenze trasversali è favorita proprio da nuove metodologie che permettono a chiunque di immedesimarsi, e quindi adattarsi, in ambienti e situazioni lontani da quelle conosciute.

La concezione che l’utilizzo dei videogame sia puramente di svago è una credenza ormai superata. Numerosi studi hanno evidenziato, e le nuove metodologie lo confermano, che l’utilizzo dei videogame è altamente ludico e produttivo. Il risultato è il progressivo aumento della consapevolezza del mondo esterno da parte dei giovani e anche dei meno giovani, che grazie ai videogiochi interagiscono anche tra generazioni diverse.

Il Soft Power è digitale.

L’appetibilità di questi nuovi metodi educativi non è stata notata solo da pedagogisti e insegnanti. In questa nuova era ludica, gli Stati e quindi di fatto, gli attori geopolitici più attivi, hanno carpito immediatamente l’opportunità di utilizzare le nuove tecnologie per educare le future generazioni, sotto la direttrice della preziosa teoria lockiana.

Se quindi la mente del bambino è una “tabula rasa”, essa può essere modellata in base a esigenze e obiettivi diversi, che, per gli Stati, si traducono in interessi e fini nazionali. Se a questi obiettivi, squisitamente geopolitici, aggiungiamo il potenziale delle nuove metodologie tecnologiche di insegnamento, ecco che il risultato è un nuovo potentissimo strumento educativo, dove, tramite la pratica dei videogame, è possibile educare didatticamente i giovani secondo direttrici nazionali.

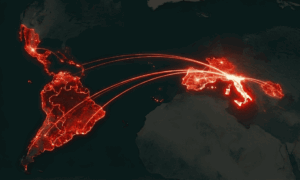

È il caso delle diverse tipologie di videogame sviluppate in Europa, che presentano caratteristiche, design, tecnologie, ambientazioni e obiettivi molto diversi tra loro, e quindi perfettamente riconducibili con l’identità dei paesi di produzione. In poche parole, gli Stati, che da tempo in maniera più o meno disparata soffrono di una crisi d’identità interna, hanno intercettato nei videogame uno strumento per trasmettere in maniera ludica parte della loro identità nazionale alle nuove generazioni. In un momento dove l’identità storica sembra scivolare dalle mani dell’Occidente, l’era ludica dei videogame può scoprirsi risorsa strategica nazionale.

Giovani francesi al voto: oltre il caso Minecracft.

Nel 2022, mentre la Francia si prepara a nuove elezioni i giocatori francesi di Minecraft – il celebre sandbox svedese – si ritrovano improvvisamente catapultati nell’ufficio virtuale di Emmanuel Macron all’Eliseo[5]. Durante la partita possono esplorare luoghi simbolici della politica francese, assistere a dibattiti preelettorali o persino iscriversi al voto.

La scelta strategica francese di utilizzare i videogame come metodo di comunicazione tra Stato e cittadini è l’espressione di una politica culturale che in Francia, già dal 2007 ha incluso l’industria videoludica nel sistema di Tax Credit della Direzione generale del cinema e dell’audiovisivo[6]. L’indirizzo del governo è quello di sostenere economicamente la produzione nazionale, in particolare studi come Ubisoft, capaci di trasformare il medium videoludico in un veicolo di valori, memoria e identità.

Giochi come Valiant Hearts, Assassin’s Creed, Rabbids e Just Dance offrono esperienze accessibili e coinvolgenti. Valiant Hearts, ad esempio, racconta la Prima guerra mondiale, promuovendo empatia e memoria storica; Assassin’s Creed, nella modalità Discovery Tour, diventa un vero e proprio strumento didattico, usato anche nelle scuole. Attraverso questi prodotti, la Francia costruisce un’immagine di sé come Paese aperto, colto, creativo ed europeo, in grado di fondere cultura e intrattenimento.

In questa cornice si inserisce anche l’esperienza di William Brou, ex insegnante di storia e geografia, che ha introdotto il videogioco nella didattica attraverso il canale Histoire en Jeux e il progetto scolastico “Ludicisation, realtà virtuale e aumentata”. Il suo approccio combina Game-Based Learning (uso diretto dei videogiochi a fini didattici) e Gamification (inserimento di dinamiche ludiche come missioni e premi), stimolando nei ragazzi motivazione, pensiero critico e partecipazione attiva[7].

La Francia[8] dimostra così una crescente apertura verso le metodologie, riconoscendo nel videogioco non solo un valido supporto educativo, ma adoperandolo come strumento di soft power. Il messaggio indirizzato ai giovani è chiaro: la cultura non è solo materia da studiare, ma anche da giocare, vivere e soprattutto da esportare per raccontare il Paese, prima tutto ai francesi, come perpetua analisi di grandezza, e poi al mondo, che deve restarne affascinato.

Polonia: il bisogno di essere riconosciuti

Dopo il caso francese, nel 2020 anche il governo polacco annuncia la decisione di introdurre il videogioco This War of Mine nel programma scolastico delle scuole superiori a supporto all’insegnamento della storia[9]. Sviluppato dalla software house polacca 11 bit studios, il gioco ha ottenuto ampio consenso internazionale, soprattutto tra le giovani generazioni, attirando l’attenzione di pedagogisti e studiosi per il suo valore educativo.

Attraverso una prospettiva radicalmente diversa, il giocatore veste i panni di un civile travolto dal conflitto. La sfida non è combattere, ma sopravvivere, affrontando fame, paura, scarsità di risorse e dilemmi morali. This War of Mine diventa così un potente strumento per educare alla memoria, alla strategia, all’empatia e alla complessità della guerra, traducendo in pratica l’uso della Gamification come metodo innovativo di apprendimento per le nuove generazioni.

Questo approccio ha contribuito ad alimentare una già altissima alfabetizzazione informatica dei giovani polacchi[10][11], sviluppatori del successo globale di The Witcher. Il gioco, prodotto da CD Projekt Red[12], è basato sui romanzi di Andrzej Sapkowski e ha reso la mitologia e l’immaginario culturale polacco riconoscibili nel mondo.

The Witcher 3, ambientato in un Medioevo fantasy segnato da guerre e persecuzioni, richiama simbolicamente la storia della Polonia nel Novecento, contesa tra totalitarismi. Il protagonista, coinvolto in scelte morali, riflette il valore dell’autodeterminazione e della resistenza. Così, il videogioco diventa non solo un prodotto d’intrattenimento, ma un veicolo narrativo, adottato dal Governo come strumento di Soft Power, utilizzato per promuovere le relazioni diplomatiche come emblema dell’identità culturale nazionale[13]. Il videogioco diventa così un mezzo attraverso cui la Polonia afferma la propria memoria storica, decisa a essere riconosciuta.

L’Italia: un potenziale inespresso.

Per analizzare la filiera videoludica italiana è necessario adottare un cambio di prospettiva. A differenza di altri paesi d’Europa, l’Italia soffre ancora la mancanza di titoli di prim’ordine tra le sue produzioni. Bisogna quindi dimenticarsi di titoli nazionali come Assasin’s Creed per la Francia o fenomeni del peso del polacco The Witcher.

Tuttavia, anche se l’Italia non può ancora vantare titoli di successo globale, l’industria videoludica rappresenta oggi il settore culturale più dinamico e in salute del panorama nazionale[14]. Nel 2024, il settore videoludico ha superato per attrattività e risultati economici sia il cinema che la musica, registrando un fatturato superiore ai 2,4 miliardi di euro[15].

Se il videogioco è oggi uno dei settori culturali più attivi e redditizi in Italia, perché il Paese fatica a trasformarlo in un vero punto di forza strategico? A differenza di altri Stati europei, mancano due elementi fondamentali: sostegno pubblico stabile e integrazioneeducativa del medium. Il Tax Credit è fermo al 25%, mentre l’88% dei fondi proviene da investimenti privati o autofinanziamento[16].

Sul piano scolastico, la resistenza all’adozione di pratiche come Gamification e GBL resta forte[17]. La scuola italiana, ancora legata a metodi trasmissivi, soffre l’assenza di pedagogisti, la carenza di formazione didattica e un’autonomia limitata dalla burocrazia. Le riforme sono spesso imposte dall’alto, mentre il sistema valutativo basato su test standardizzati ostacola l’innovazione[18].

Eppure, il potenziale non manca. L’Italia può affermarsi valorizzando la creatività locale e la propria identità culturale. Titoli come Willy Morgan, Slaps and Beans o Vesper mostrano una via possibile: raccontare il patrimonio nazionale attraverso il gioco. Con maggiori investimenti e un dialogo tra scuola, industria e Stato, l’Italia può davvero diventare una nuova eccellenza nel panorama europeo, esportando il soft power di un Paese culturalmente creativo, storico e dal potenziale nascosto.

[1] J. LOCKE, Saggio sull’intelligenza umana, Roma, Laterza, 11 luglio 2011.

[2] https://www.culthera.it/2024/05/12/Gamification/

[3] V. VOLTERRANI, Gamification e Game Based learning: facciamo chiarezza, “Contribuiti ed idee”, in “Tecnologie della Società di informazione”, Bologna, 8 gennaio 2021.

[4] Ibidem

[5]https://www.repubblica.it/tecnologia/dossier/videogiochi/2022/04/05/video/la_campagna_elettorale_di_macron_sul_videogioco_minecraft-423327407/

[6] https://www.artsixmic.fr/it/2025-05-06-le-jeu-video-en-france-une-industrie-et-une-pratique-168124-2/

[7] https://epale.ec.europa.eu/it/blog/non-possiamo-piu-sottovalutare-leducazione-attraverso-videogiochi-bisogna-iniziare-servirsene

[8] Nel 2024 il numero di videogamer francesi è salito fino a quota 42,3 milioni, di cui il 51% è composto da uomini e il 49% da donne. L’età media dei giocatori è di 37 anni, con picchi del 91% tra i giocatori di età tra i 10 e i 17 anni. https://www.statista.com/forecasts/1400155/distribution-of-gamers-by-gender-france?utm_source=chatgpt.com

[9] https://www.virginradio.it/news/rock-news/1265310/la-polonia-sara-il-primo-Paese-a-inserire-i-videogame-tra-le-materie-scolastiche.html

[10] Il Paese conta circa 20 milioni di videogiocatori, ovvero oltre la metà della popolazione, con una forte concentrazione nella fascia 25–34 anni (47%) e 18–24 anni (44%) tra gli utenti più attivi. https://en.wikipedia.org/wiki/Video_games_in_Poland?utm_source=chatgpt.com

[11] Il successo del settore videoludico polacco è legato a un sistema scolastico avanzato nell’informatica, a corsi universitari accessibili (spesso gratuiti e in inglese), e a una forte attrattiva per investimenti esteri. La Polonia è oggi uno dei principali hub europei per il game development, anche grazie alla crescita di studenti internazionali, inclusi molti italiani. https://www.millionaire.it/polonia-il-terzo-paese-al-mondo-per-il-gamedev-market/ Il

[12] https://www.novecento.org/studi-e-pratiche-di-storia/videogioco-e-memoria-europea-casi-studio-con-lo-sguardo-rivolto-a-est-8535/

[13] Nel 2011, durante una visita ufficiale in Polonia, a Barack Obama fu donata l’edizione da collezione di The Witcher 2, un gesto simbolico che riflette il ruolo iconico del gioco nel panorama culturale nazionale. Tornato anni dopo, Obama dichiarò, con diplomatica ironia, di non essere un videogiocatore, ma di aver sentito “ottime cose su The Witcher”, riconoscendolo come esempio del talento polacco nell’industria tecnologica globale

[14] Nel 2024 il numero il settore videoludico italiano ha raggiunto 14 milioni di giocatori, con un’età media di 31 anni, mai l’età dei giocatori italiani varia da 6 fino ai 60 anni. https://iideassociation.com/en/video-games-in-2024-consumption-for-almost-2-4-billion-euros-and-14-million-enthusiasts-made-in-italy-grows-with-25-of-companies-17-of-employees-and-36-of-turnover/?utm_source=chatgpt.com

[15]https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&opi=89978449&url=https://ilbolive.unipd.it/it/news/societa/mercato-videogiochi-italiano-cresce-lindustria&ved=2ahUKEwi4g8OGyvWNAxV3if0HHaqJKqcQFnoECBwQAQ&usg=AOvVaw0WJfyf0hLhNJuXxG19DsGa

[16] https://www.fanpage.it/innovazione/tecnologia/come-e-messa-lindustria-dei-videogame-in-italia-chi-gioca-usa-soprattutto-il-telefono/

[17] In Italia l’uso delle nuove metodologie educative resta limitato a poche realtà. Tuttavia, l’emergenza da Covid-19 ha costretto le scuole a modificare tempestivamente il suo metodo educativo per adattarlo alla versione digitale delle video lezioni. In questo contesto, molti insegnati hanno sperimentato la pratica del DGBL, che vede l’utilizzo di piattaforme digitali online favorevole incentivare la partecipazione in classe e limitare la dissociazione dei ragazzi dalle classiche lezioni. https://blog.accademiasantagiulia.it/2021/05/25/serious-games-imparare-con-i-videogiochi/?utm_source=chatgpt.com

[18] https://www.fanpage.it/innovazione/tecnologia/come-e-messa-lindustria-dei-videogame-in-italia-chi-gioca-usa-soprattutto-il-telefono/