La guerra scoppiata il 7 ottobre 2023 con l’offensiva di Hamas contro Israele e culminata nell’attacco contro l’Iran ha accelerato i processi che stanno sconvolgendo lo storico legame tra lo Stato ebraico e gli Stati Uniti. Gli eventi degli ultimi due anni hanno creato una situazione ambigua. La collaborazione militare tra Tel Aviv e Washington ha infatti raggiunto livelli senza precedenti, fino alla conduzione di un’offensiva bellica in modo congiunto contro l’Iran. Ciononostante, allo stesso tempo, la relazione tra i due alleati è stata caratterizzata da tensioni, agende divergenti e ammonimenti politici fino a qualche tempo fa impensabili.

In breve, la guerra in Medio Oriente ha portato in superficie i fattori che determinano la crisi della partnership tra Israele e Stati Uniti. Questa crisi è triplice. Deriva dalle differenze nell’approccio tattico alla regione mediorientale dal 7 ottobre in poi, dalle polarizzazioni socio-politiche in entrambi i Paesi e dai cambiamenti sistemici della politica internazionale, i quali impongono a Washington di concentrarsi sulla Cina. Questi tre processi si intersecano tra di loro. Rendendo ancora più complicato risolvere la crisi israeliano-americana.

In tale contesto, tuttavia, il termine “crisi” è da intendersi nella sua accezione originaria. Esso deriva dalla parola greca “krisis”, che significa “scelta, decisione”. Successivamente il lemma ha assunto un significato simile a “separare”, cioè creare un discrimine tra un prima e un dopo. Ed è questa la situazione in cui si trova la partnership israeliano-americana: un momento di passaggio e, in un certo senso, di trasformazione. Per capire ciò si deve quindi fare luce sulle caratteristiche del legame tra Tel Aviv e Washington così come è esistito finora. Lo Stato ebraico non è mai stato propriamente inserito nel sistema egemonico statunitense: ha sempre agito con i suoi modi in maniera quasi unilaterale, seguendo una propria e distinta agenda. Si tratta di un caso unico nel sistema di alleanze americane che certifica la profondità del rapporto tra israeliani e statunitensi.

A differenza di quanto viene spesso affermato, la motivazione di questa intimità non dipende né dal fatto per cui lo Stato ebraico altro non sarebbe che un prolungamento degli USA in Medio Oriente, né dall’onnipotenza delle lobby filo-israeliane nella politica americana. Infatti non furono gli Stati Uniti a patrocinare la nascita di Israele. L’amministrazione Truman riconobbe lo Stato ebraico, ma fu più Stalin a sostenerne la creazione.1 L’alleanza americano-israeliana nacque più di un decennio dopo come una reazione alle politiche dell’URSS in Medio Oriente. Cioè quando tra gli anni Cinquanta e Sessanta il leader sovietico Kruscev, sbagliando, vide nel Terzo Mondo il teatro in cui poter vincere la guerra fredda e iniziò a supportare i regimi nazionalisti arabi (Egitto e Siria su tutti). Essendo quest’ultimi nemici dell’“entità sionista”, gli USA reagirono stringendo legami più stretti con Israele, eletto a baluardo del contenimento di Mosca in Medio Oriente.

Tale processo venne poi ulteriormente rafforzato dall’oggettiva utilità geopolitica di Israele, il quale era e rimane l’unico alleato degli USA in grado di condurre in autonomia operazioni militari, mostrando un’abilità tattica tale da tornare conveniente alle stesse forze armate e agenzie di intelligence americane. L’intesa tra Washington e Tel Aviv, quindi, originò soprattutto da una straordinaria convergenza di interessi strategici. Anche se fu immediatamente abbellita da considerazioni politico-culturali, come il fatto che Israele fosse l’unica democrazia di stampo occidentale nella regione. L’influenza delle lobby filo-israeliane negli USA, come la famigerata AIPAC, non è quindi la causa dell’intenso legame israeliano-americano. Ne è la conseguenza.

La profondità della convergenza strategica tra USA e Israele rimase inalterata nei decenni successivi. Eppure, negli ultimi due anni, essa sembra essere messa in discussione. Dopo l’attacco di Hamas e la reazione israeliana, un numero crescente di voci ha sostenuto la necessità di rivedere la partnership con Tel Aviv. Se una parte di questi osservatori era scioccata dalle immagini che provenivano da Gaza, un’altra dubitava in misura crescente dell’utilità per l’America del sostegno fornito a Israele.

In realtà, la compatibilità tra gli interessi strategici dello Stato ebraico e degli USA persiste. Entrambi puntano a prevenire l’ascesa di un egemone ostile nella regione. La divergenza emersa dopo lo scoppio del conflitto mediorientale, quindi, è sempre rimasta sul livello tattico. Il che sarebbe di per sé gestibile. Tuttavia, essendo lo Stato ebraico da sempre focalizzato quasi solo sulla tattica a causa delle sue fragilità strutturali, le differenze con gli americani su tale livello tendono a diventare rapidamente gravi, creando tensioni bilaterali.

La divergenza tra l’amministrazione Biden e il governo Netanyahu emerse su due piani. Il primo è quello regionale; il secondo riguardava Gaza. In questo contesto, l’esecutivo americano puntava a limitare il conflitto a Gaza e a prevenire l’escalation regionale al fine di non essere distratta dagli altri fronti già aperti. Ciò si accompagnava al tentativo di proteggere Israele. Questi due obiettivi, col tempo, hanno portato l’amministrazione a fare pressioni sul governo israeliano, senza voler mai arrivare alla rottura, per cessare le operazioni militari nell’exclave palestinese e allargare gli Accordi di Abramo all’Arabia Saudita.

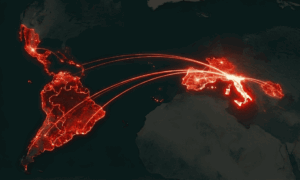

La visione israeliana era diametralmente opposta. Dal punto di vista di Tel Aviv, il colpo subito il 7 ottobre doveva essere trasformato in una sconfitta strategica dell’Iran sul piano regionale. Era quindi necessario puntare sull’escalation con la repubblica islamica. Limitare perennemente il conflitto a Gaza – laddove era più complesso vincerlo, come ampiamente dimostrato dai fatti degli ultimi 23 mesi – avrebbe fatto il gioco dell’Iran.

Dalla prospettiva di Tel Aviv, l’obiettivo di indebolire Teheran era possibile solo colpendo singolarmente le milizie che componevano l’Asse della Resistenza (la rete di proxies costruita dall’Iran) che si affacciavano sui confini israeliani, Hezbollah in primis. A tal fine, l’allargamento degli Accordi di Abramo sarebbe risultato insufficiente. Per gli israeliani, conseguentemente, la propria sicurezza non poteva essere garantita da formati multilaterali, ma solo da azioni militari unilaterali. In breve, gli obiettivi dell’amministrazione Biden – tutelare lo Stato ebraico e limitare il conflitto – si sono rivelati incompatibili, rendendo inevitabile il fallimento delle sue iniziative a causa di scarsa lungimiranza strategica e inadeguatezza tattica.

A questo quadro va aggiunta la divergenza sulla conduzione delle operazioni militari a Gaza. Le prime critiche mosse dall’amministrazione americana all’alleato israeliano erano infatti strettamente militari, non su questioni umanitarie. I vertici del Pentagono proponevano di usare nell’exclave palestinese le tattiche di controinsorgenza applicate dal generale americano Petraeus in Iraq. Secondo tale dottrina, nelle guerre “tra la gente”, come quella in un ambiente urbano come Gaza, le operazioni militari devono mirare a proteggere la popolazione civile isolando gli insorti. Garantirsi il sostegno dei civili diventa l’obiettivo principale delle operazioni. Quello che in termini clausewitziani si definisce “il centro di gravità”: ciò da cui dipende il successo degli sforzi bellici.

Ancora una volta, però, la visione israeliana era estremamente diversa. Hamas, sostenevano gli strateghi israeliani, non era un gruppo di insorti. Ma uno Stato-milizia con cui le tattiche usate in Iraq erano inapplicabili. Questo conferma che il 7 ottobre ha impresso un’accelerazione alla trasformazione dello scontro israeliano-palestinese in conflitto etnico. In questo tipo di guerre il pericolo non è rappresentato tanto da una milizia radicata in un’altra popolazione. Ma quella stessa popolazione viene considerata una minaccia e il controllo di un certo territorio diviene l’obiettivo privilegiato da raggiungere.

Questa involuzione radicale del conflitto israeliano-palestinese è anche figlio del più ampio sconvolgimento in atto nella società dello Stato ebraico. L’impatto di tale sconvolgimento sulla base culturale che supporta l’intesa israeliano-americana, a sua volta, è aggravato dalla crisi interna agli Stati Uniti. Le due crisi, israeliana e statunitense, sono molto diverse. Nella società americana è in corso una ridefinizione conflittuale del significato di America e del suo ruolo nel mondo all’interno del ceppo su cui si fonda la nazione. Nel caso israeliano, invece, la crisi è stata causata dalla perdita di peso demografico della élite laica che ha costruito lo Stato, sfidata dall’ascesa di ultraortodossi e nazional-religiosi. Fazioni sociali del tutto slegate da quei valori occidentali che hanno fornito il collante della fratellanza tra Israele e Stati Uniti.

Entrambe le crisi, però, mettono a repentaglio le fondamenta della relazione privilegiata tra Washington e Tel Aviv. Nel caso americano, il legame con Israele è diventato oggetto dello scontro politico e sociale in tutte le sue dimensioni. Per alcuni esso è il simbolo di un’America criminale per natura; per altri è un baluardo della superiorità occidentale da preservare.

I primi sono rappresentati soprattutto dai movimenti woke e dalla sinistra populista, che non ha grande peso perché difetta di una base sociale di riferimento. Per ora. L’ascesa dell’intelligenza artificiale potrebbe provocare la perdita di posti di lavoro per giovani laureati, formati nelle migliori università (dove l’antisionismo va alla grande), che potrebbero trovare la risposta politica ai loro disagi sociali in un populismo economico di sinistra che se la prende contro i big tech. Questo creerebbe un movimento politico radicato, ideologicamente anti-israeliano e prodotto dalla crisi socio-culturale americana.

Non sorprendentemente, un anno fa, Alex Karp, Ceo di Palantir (azienda che ha fatto della difesa dell’Occidente, quindi di Israele, il suo core business), descrisse la lotta agli universitari pro-Palestina come un passo fondamentale per salvaguardare la superiorità militare americana con queste parole: «Se noi non vinciamo questa battaglia intellettuale (contro gli studenti filo-palestinesi, n.d.a), l’Occidente non sarà più culturalmente in grado di usare le proprie forze armate».

A questo quadro si aggiunge il terzo fattore di crisi. L’ascesa della Cina pone una sfida senza precedenti agli USA. Il ritorno della competizione tra grandi potenze cambia le circostanze geopolitiche del legame tra Washington e Tel Aviv, obbligando gli statunitensi a concentrarsi sul più temibile rivale che abbiano mai dovuto affrontare, riducendo i propri impegni nelle altre regioni. Inevitabilmente, un certo tipo di impegno in favore dello Stato ebraico diventa più costoso, come dimostra l’ampio utilizzo di intercettori del sistema di difesa aerea THAAD – vitali in Asia – durante la guerra con l’Iran.

Tuttavia, a ben guardare, questo terzo elemento di crisi è anche un’opportunità. Gli USA necessitano di alleati disposti e in grado di assumersi responsabilità nelle proprie regioni di competenza. Non c’è nessuno Stato che sia più determinato ad agire in tale direzione di Israele. Il che può tornare utile a Washington. L’offensiva di Tel Aviv contro l’Asse della Resistenza ha oggettivamente fatto gli interessi americani, indebolendo la posizione regionale dell’Iran. Potenzialmente rendendo possibile per gli USA concentrarsi su altri teatri più rilevanti, se gli esiti raggiunti sul piano militare venissero capitalizzati politicamente.

Proprio il fatto che Israele abbia raggiunto tali risultati – che fanno il gioco degli americani – contravvenendo alle indicazioni di Washington, ma beneficiando dell’imprescindibile supporto americano, conferma che, ancora oggi, entrambi hanno bisogno dell’altro. Il rischio maggiore è dato dal fatto che questa necessità cozza con processi culturali e geopolitici che minano le basi della relazione speciale tra Tel Aviv e Washington. Ciò può portare una delle due parti a pensare di poter fare a meno dell’alleato. Sarebbe un errore fatale.

1Cfr. L. Leonid Mlecin, Perché Stalin creò Israele, Sandro Teti Editore, Roma, 2008.