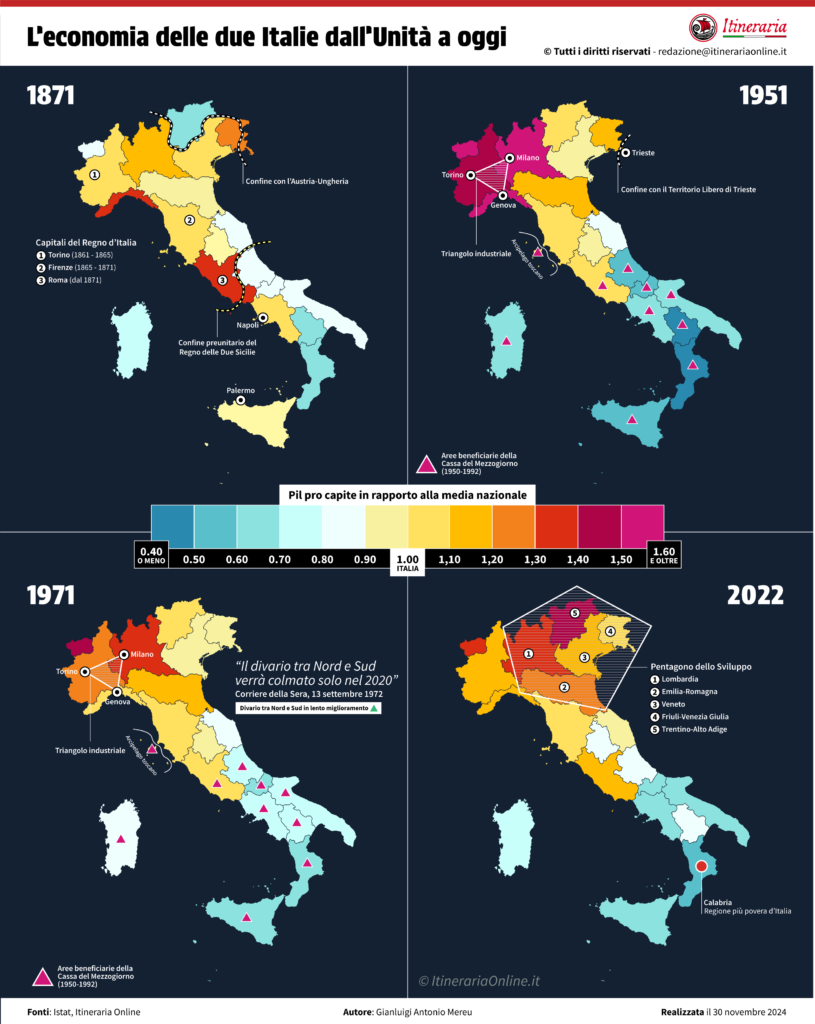

La distribuzione diseguale dello sviluppo economico sul territorio di uno Stato è una condizione piuttosto comune in tutte le aree del mondo, basti pensare alla Francia, alla Germania o alla Spagna dove esistono consistenti differenze tra i livelli di ricchezza delle diverse parti del territorio nazionale1. Nel nostro Paese sono chiaramente identificabili due macroaree interessate da fortissime differenze in termini di produzione di ricchezza: Il Centro-Nord e il Sud. L’attuale stato di cose è il risultato di politiche e dinamiche social-demografiche che hanno avuto inizio con il processo di unificazione nazionale e si sono evolute fino alla difficile condizione odierna. Le scelte compiute dal governo sabaudo e dal regime fascista hanno contribuito in modo decisivo a creare e consolidare la forza economica e industriale delle regioni nordoccidentali del Paese, creando dinamiche di sviluppo alle quali il Sud ha contribuito attraverso l’emigrazione della sua forza demografica verso il settentrione. I governi dell’Italia repubblicana non sono riusciti né a riequilibrare la capacità di produrre ricchezza delle diverse parti del Paese né a contrastare la dinamica migratoria che ogni anno depaupera il meridione delle sue migliori risorse.

Conclusosi il processo di unificazione, l’Italia si trovò quasi tutta riunita sotto il vessillo sabaudo, ma la vera sfida era uniformare la babele amministrativa italiana. Il nuovo Regno d’Italia si presentava in questo modo diviso in due grandi macroregioni: il Nord legato geograficamente, culturalmente ed economicamente all’Europa; il Sud completamente radicato nei tempi e nei modi di vivere mediterranei. Due concezioni che apparivano opposte e del tutto incompatibili avrebbero dovuto convivere in uno Stato che aveva fretta di sedersi al tavolo delle grandi potenze continentali.Per velocizzare il processo di integrazione delle diverse anime del Paese, il governo di Torino scelse di applicare a tutto il territorio italiano il modello politico e amministrativo sabaudo. Tale scelta non solo incontrò forti opposizioni, spesso culminate in violenze contro il processo di unificazione, ma evidenziò anche la mancata comprensione delle caratteristiche economiche e culturali delle diverse regioni italiane. Questo limite condizionò profondamente la traiettoria storica ed economica dell’Italia unita, favorendo una visione centrata sul Nord e sui suoi legami con l’Europa continentale. Il centralismo piemontese fu una delle principali cause dello sviluppo diseguale che ha conosciuto la penisola. L’abbattimento delle dogane interne colpì molto duramente l’embrionale imprenditoria industriale del Mezzogiorno che, formatasi sotto la tutela della monarchia borbonica, non riuscì a reggere l’urto della concorrenza. La crisi che colpì il settore agricolo tra il 1884 e il 1888, causata dall’arrivo sui mercati europei di ingenti quantità di cereali americani, fu molto pesante in un’economia italiana egemonizzata dal settore primario e spinse i produttori cerealicoli del Nord a chiedere dazi di protezione. La politica daziaria approvata nel 1887 penalizzò l’agricoltura pregiata (vite, olive, agrumi) incidendo sulla capacità di produrre ricchezza delle regioni meridionali. Da un lato si rendeva evidente una maggiore sensibilità da parte del governo alle istanze provenienti dal settentrione, dall’altro si rendeva palese la difficoltà dell’economia meridionale ad adattarsi tempestivamente ai cambiamenti del mercato.

Con il volgere del secolo l’industria vedeva aumentare il proprio peso specifico sull’economia nazionale mentre aumentava la concentrazione della produzione siderurgica nelle regioni del Nordovest: il 70% dell’industria siderurgica si distribuiva tra Liguria (40%), Lombardia (20%) e Piemonte (10%) mentre solo il 6% della produzione aveva luogo in Campania. Nonostante le inefficienze e una rete infrastrutturale ancora lacunosa, nel 1911 l’economia meridionale, trainata dal surplus generato dall’agricoltura, accorciava il divario nella capacità di produrre ricchezza con le regioni settentrionali. La Prima guerra mondiale e il ventennio fascista furono determinanti nel cristallizzare il quadro di differente sviluppo tra Nord e Sud. L’industria pesante, grazie alle commesse statali necessarie a sostenere l’enorme sforzo bellico, ottenne un notevole peso sull’economia nazionale e con essa le regioni del Nordovest (Piemonte, Lombardia e Liguria) videro crescere la propria ricchezza. Le politiche autarchiche attuate dal regime fascista, tra le quali la famigerata battaglia del grano, ebbero un duplice effetto negativo sulle regioni meridionali: caduta relativa della produttività del lavoro, causata dall’eccessivo numero di lavoratori in relazione alla terra disponibile; distorsione degli equilibri agricoli in favore della coltura cerealicola a discapito della varietà delle colture pregiate e dell’allevamento2. Il peso delle regioni meridionali sul pil nazionale scese al 24% mentre vi risiedeva più del 36% della popolazione. Il regime fascista e la Seconda guerra mondiale avevano lasciato l’Italia in macerie ma a partire dal 1951 il nostro Paese conobbe una crescita economica vertiginosa, che tra il 1959 e il 1962 toccava punte del 7% annuo. L’inizio del processo di integrazione europea, iniziato con la fondazione della Ceca (1951) e della Cee (1957), cementava saldamente il tessuto produttivo italiano, concentrato nelle regioni settentrionali, con i mercati dell’Europa continentale. Anche l’economia meridionale traeva benefici dalla crescita economica arrivando ad accorciare il divario di ricchezza con le regioni del Nord nel 1971. Tuttavia, nonostante i diversi tentativi di riequilibrare il livello di sviluppo economico del Paese dei vari governi democristiani, il meridione ha conservato una situazione di svantaggio fino ai giorni nostri. Analizzando questo quadro da un punto di vista prettamente economico si delinea un Mezzogiorno sostanzialmente incapace di partecipare attivamente alla progressione economica del Paese. Aggiungendo la variabile della demografia il contesto cambia radicalmente. Il boom economico degli anni Cinquanta e Sessanta ha avuto un peso enorme sulle dinamiche demografiche del nostro Paese, l’emigrazione verso l’estero diminuì mentre i flussi tra il Sud e il Nord del Paese rimanevano solidi. Al netto di un saldo migratorio ancora negativo, la popolazione nazionale aumentava trainata dalla fecondità del Mezzogiorno, che riusciva a sostenere l’aumento della popolazione nonostante l’emigrazione. Il progressivo aumento della capacità economica del Nord attraeva sempre maggiori quantità di manodopera, assorbendo di fatto la sovrappopolazione delle regioni meridionali. La pressione demografica dell’Italia meridionale è stata un fattore determinante nel sostenere la crescita industriale italiana, fornendo un imponente serbatoio di manodopera. Da ciò possiamo dedurre che il mancato sviluppo industriale del Mezzogiorno non è stato causato da ragioni semplicemente economiche. Questo fallimento non dipende esclusivamente da errori di pianificazione o superficialità degli interventi intrapresi negli anni dai diversi governi. Fenomeni come corruzione, clientelismo e malversazione si sono radicati nel tessuto sociale meridionale, aggravati dalla continua emigrazione delle migliori risorse umane. Tale contesto ha favorito il consolidamento delle organizzazioni mafiose, che in molte zone del Sud si sono arrogate funzioni quasi statali. Lo spostamento di ingenti risorse demografiche in altre zone del Paese ha, quindi, depotenziato più di ogni altra cosa le possibilità di estendere in modo più uniforme le potenzialità economiche sul territorio nazionale. Questo ci porta inevitabilmente al contesto demografico attuale dove l’immigrazione non è più in grado di sostenere il livello della popolazione, che ha iniziato una parabola discendente a partire dagli ultimi anni dieci del ventunesimo secolo. Nelle regioni del Sud i fenomeni di spopolamento sono più evidenti e stanno ulteriormente aggravando le condizioni socio economiche, con il rischio concreto di un aggravarsi ulteriore degli squilibri nei confronti del Nord.

La fisiologica visione settentrionalista del nostro Paese, nata dal processo di unificazione a trazione piemontese e accentuata dal processo di integrazione europea, ha portato la nazione a percepirsi sempre più continentale e meno mediterranea. In questo modo si perde, di fatto, la reale importanza della nostra collocazione geografica. Abbandonare il Sud significa spopolare le frontiere marittime e depotenziare il ruolo di scudo e protezione svolto dalle isole maggiori. Oltre a ciò, l’eccessivo spopolamento e l’invecchiamento della popolazione porteranno a una drammatica caduta della produttività della forza lavoro e all’aumento delle lacune nella somministrazione dei più comuni servizi statali, aumentando di fatto la dinamica migratoria. Questo stato di cose andrà a colpire l’intera economia nazionale con ricadute di cui è difficile prevedere il peso. Continuare a percepire l’Italia come composta da due parti distinte impedirà di capire quali sono i nostri reali bisogni e quali sono le strategie corrette per perseguirli.

- Lepre, Aurelio, e Claudia Petraccone. Storia d’Italia dall’Unità a oggi. Bologna: Il Mulino, 2012. ↩︎

- ivi. ↩︎

Per i dati economici e demografici si è fatto riferimento alle serie storiche di Istat