Space economy: upstream, midstream e downstream

La space economy, l’insieme delle attività che compongono la catena del valore spaziale, si suddivide in tre macroaree: upstream, midstream e downstream. Il settore più spettacolare e con maggior impatto sull’immaginario è quello dell’upstream, che comprende tutte le attività legate alla progettazione, costruzione e messa in orbita di satelliti e infrastrutture spaziali. Il midstream riguarda la gestione operativa delle infrastrutture in orbita, mentre è sicuramente il downstream ad impattare maggiormente sulla vita quotidiana della popolazione. Quest’ultimo comprende tutte le attività di elaborazione, distribuzione e applicazione dei dati ricavati dalle operazioni in orbita, che possono essere utilizzati in una pluralità di attività economiche: navigazione, telecomunicazioni, osservazione della Terra, agricoltura, energia, Difesa, trasporti e gestione delle emergenze.

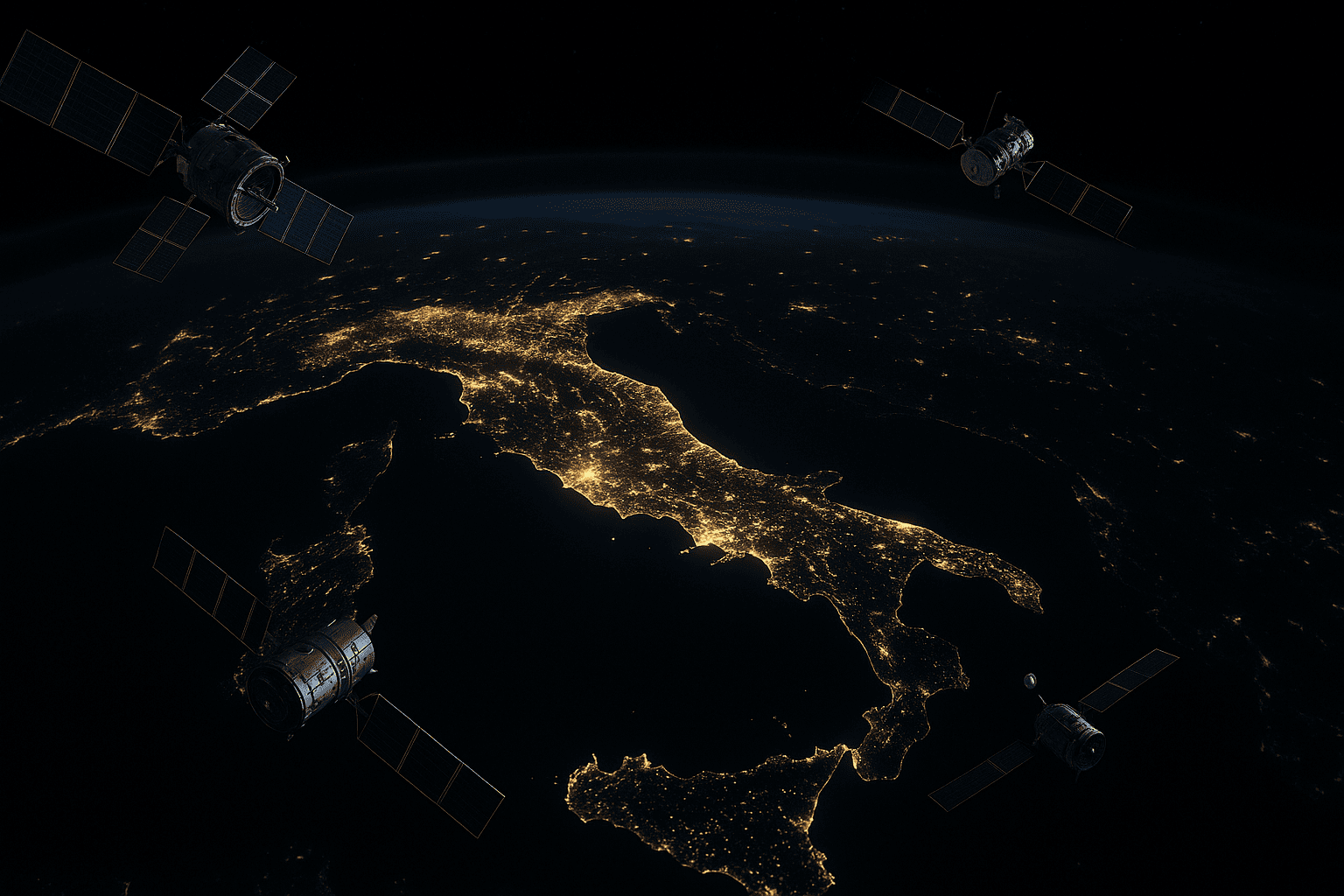

L’Italia dello spazio

L’Italia si conferma come uno degli attori più importanti nello scenario spaziale europeo e globale, grazie a una filiera industriale completa e a una lunga tradizione di investimenti pubblici nel settore. Insieme a Francia, Germania e Regno Unito, il nostro Paese figura tra i principali contributori dell’Agenzia Spaziale Europea (ESA), sia per entità finanziaria sia per capacità industriali. Il bilancio previsionale dell’Agenzia Spaziale Italiana (ASI) per il 2025, che prevede una spesa di 2,6 miliardi di euro, rappresenta un chiaro segnale del ruolo strategico attribuito al comparto spaziale nazionale. L’Italia non solo investe ingenti risorse nel settore, ma ha anche costruito nel tempo un ecosistema che integra imprese, istituzioni e centri di ricerca, generando valore economico, scientifico e strategico.

Dal punto di vista delle capacità industriali, l’Italia possiede notevole know how tecnologico nel segmento upstream, ovvero nella realizzazione di lanciatori, satelliti, payload e missioni scientifiche. Tra le eccellenze italiane figura il lanciatore Vega, prodotto da Avio a Colleferro, vettore di riferimento specializzato nel trasporto in orbita di piccoli carichi sia per missioni istituzionali sia commerciali. Questo successo deriva da un forte investimento in tecnologie aerospaziali e da una lunga tradizione nell’esplorazione del cosmo. Non va dimenticato che dopo i colossi statunitense e sovietico, l’Italia è stato il terzo Paese a lanciare con successo un satellite in orbita. A questa infrastruttura si affianca il progetto Alcor, promosso dall’ASI, che mira a sviluppare una nuova generazione di micro-satelliti adatti anche alle esigenze delle piccole e medie imprese, favorendo una maggiore democratizzazione dell’accesso allo spazio e aprendo nuove opportunità per applicazioni civili, commerciali e accademiche.

Downstream e capacità italiane

Oltre all’upstream, l’Italia si distingue nel segmento downstream, ovvero nell’utilizzo dei dati satellitari per applicazioni civili, economiche e strategiche. L’osservazione della Terra rappresenta il comparto in cui il nostro Paese ha ottenuto i risultati più importanti. Le due costellazioni COSMO-SkyMed e IRIDE, che dovrebbe essere completo per la metà del 2026, costituiscono due esempi delle potenzialità e capacità italiane in questo segmento. COSMO-SkyMed, costituita da una costellazione di quattro satelliti in grado di fornire immagini ad alta risoluzione in ogni condizione meteo, è un riferimento riconosciuto a livello internazionale. IRIDE, invece, è una nuova costellazione di satelliti multisensore finanziata anche attraverso il PNRR, pensata per potenziare le capacità di monitoraggio ambientale, gestione del territorio e supporto alla protezione civile. Questi sistemi consentono una grande varietà di applicazioni che vanno dalla prevenzione dei disastri naturali alla pianificazione agricola.

Il satellite Athena-Fidus, realizzato in collaborazione con la Francia, sviluppato da Thales Alenia Space e gestito da Telespazio, ha una natura dual-use, venendo impiegato per applicazioni sia governative che militari, fornendo servizi di comunicazione sicura ad alta capacità. L’infrastruttura consente comunicazioni strategiche in ambiti sensibili, quali missioni militari, gestione delle emergenze e operazioni umanitarie. Parallelamente, l’Italia partecipa attivamente al programma europeo di navigazione Galileo, che rappresenta l’alternativa autonoma europea al sistema GPS statunitense, aumentando così la resilienza del continente rispetto a potenziali interruzioni dei servizi di posizionamento globale.

L’impegno italiano si estende anche alle collaborazioni internazionali più avanzate, come la partecipazione al programma Artemis della NASA per il ritorno dell’uomo sulla Luna e alla gestione della Stazione Spaziale Internazionale. In questi contesti, l’Italia non solo fornisce moduli abitativi e componenti tecnici, ma partecipa attivamente alla pianificazione strategica delle missioni. Queste iniziative rafforzano ulteriormente la visibilità del nostro Paese nello scenario spaziale globale e testimoniano l’eccellenza ingegneristica e scientifica raggiunta. Esse consolidano anche le competenze industriali italiane, aprendo la strada a collaborazioni future di altissimo livello.

Downstream e aziende

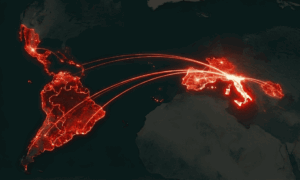

Numerose aziende italiane sono protagoniste nel trattamento e nella valorizzazione dei dati satellitari. Tra queste, Planetek Italia si è specializzata nello sviluppo di soluzioni per la gestione dell’ambiente, la pianificazione urbanistica e le infrastrutture. Gmatics si distingue per l’utilizzo dell’intelligenza artificiale nell’analisi dei dati geospaziali, mentre Leaf Space fornisce servizi di comunicazione terra-satellite attraverso una rete di stazioni al suolo, facilitando la trasmissione dati tra orbita e utenti. Queste aziende sono solo alcuni esempi di un tessuto industriale costituito principalmente da PMI, capace di raggiungere vette tecnologiche di assoluto rilievo in un settore, quello spaziale, che sta assumendo ogni giorno maggior rilevanza. La vivacità del tessuto imprenditoriale nazionale e la capacità di sviluppare tecnologie all’avanguardia rappresentano anche l’anello di congiunzione tra lo spazio e le esigenze quotidiane, testimoniando l’impatto che la space economy produce nella vita di tutti i giorni e nelle strategie aziendali.

Anche nel settore delle comunicazioni e della geolocalizzazione l’Italia offre competenze solide. I sistemi SICRAL e Athena-Fidus coprono le esigenze di comunicazione sicura per uso militare e istituzionale, mentre la partecipazione al progetto europeo IRIS² mira alla realizzazione di una costellazione di satelliti per la connettività sicura a livello continentale. I servizi forniti da questi sistemi trovano applicazione in ambiti quali le emergenze, la protezione civile, la connessione in aree remote e l’estensione delle reti 5G via satellite. Tuttavia, il sistema IRIS, che sarà pienamente operativo nel 2027 con una rete di 290 satelliti, difficilmente riuscirà a contrastare il dominio nel settore esercitato da Starlink. Ad oggi la società di Musk possiede più di seimila satelliti in orbita con l’obiettivo di raggiungere al più presto quota trentaquattromila1, di fatto portando la competizione per la “conquista” delle orbite a un livello difficilmente sostenibile per l’industria spaziale italiana. Ciononostante, l’Italia risulta essere un partner di grande importanza nelle politiche spaziali continentali e nella costruzione di una rete resistente anche alle minacce tecnologiche.

Nel campo della geolocalizzazione, diverse startup italiane propongono soluzioni orientate al mercato consumer e aziendale. Runic.io, Tracker.it e Wi-Tek Group, ad esempio, offrono servizi di localizzazione GPS per veicoli, flotte aziendali e persone, con tecnologie integrate e piattaforme di monitoraggio in tempo reale. Sebbene queste aziende si collochino prevalentemente nel mercato nazionale, esse rappresentano una base solida per una futura espansione internazionale. La loro capacità di innovare in settori tradizionali come la logistica e la geolocalizzazione in tempo reale, testimonia ulteriormente l’importanza della disponibilità dei servizi satellitari nei più disparati settori economici.

Un elemento di dinamismo ulteriore è rappresentato dalla crescente presenza di startup e PMI che operano nel downstream. Picosats, spinoff dell’università di Trieste, ha sviluppato ricetrasmettitori miniaturizzati ad alta frequenza, mentre Delta Space Leonis si concentra sullo sviluppo e sulla produzione di micro-satelliti di massa estremamente ridotta. Arca Dynamics si occupa di tracciamento dei detriti spaziali e sicurezza orbitale, mentre Apogeo Space è impegnata nella realizzazione della prima costellazione privata italiana di satelliti in orbita bassa per servizi IoT globali. L’intraprendenza e la capacità innovativa delle PMI italiane si innesta in modo del tutto naturale sulla tradizione spaziale sessantennale del nostro Paese. Tra i primi ad accumulare esperienza nel lancio di asset in orbita continuiamo a mantenere una presenza stabile nelle filiere spaziali globali.

La nuova natura dello spazio

Negli anni Cinquanta, dopo terra, mare e aria lo spazio diventava il nuovo dominio nel quale le superpotenze estendevano la loro competizione. Da allora il dominio spaziale ha visto evolvere la sua natura e la competizione ha portato a livelli di innovazione progressivamente più alti. La presenza in orbita ha permesso di aumentare la comprensione del nostro pianeta e ha fatto, contemporaneamente, da catalizzatore allo sviluppo di servizi satellitari dalle enormi potenzialità sia civili che militari: dalla mappatura e osservazione della superficie, alla geolocalizzazione fino alle telecomunicazioni. In quasi tutti questi ambiti l’Italia ha sviluppato non solo le capacità tecnologiche necessarie ma anche filiere produttive complete: dalla costruzione di vettori, al lancio orbitale fino all’erogazione di servizi basati sui dati raccolti in orbita. Tutto questo ci racconta di un Paese che non è un semplice spettatore nella competizione spaziale che negli ultimi anni ha conosciuto una nuova accelerazione. Tuttavia, il progressivo affermarsi di colossi spaziali privati, come ad esempio SpaceX o Kuiper Systems, sta portando la “competizione orbitale” al di fuori del controllo degli Stati, dove era stata confinata fino a pochi anni fa.

Le debolezze strutturali della space economy italiana

Analizzando criticamente la struttura della space economy italiana emergono alcune debolezze strutturali. La principale riguarda la forte dipendenza dal capitale pubblico: nel 2023 il 77% dei ricavi del settore downstream proveniva da commesse istituzionali2. Questo squilibrio è ulteriormente aggravato dalla scarsa presenza di investitori privati italiani e da un ecosistema di venture capital ancora sottodimensionato. Nel nostro Paese sono operanti: Primo Space Fund (2020) con un capitale di 86 milioni di euro, gestito da Primo Capital; Italia Space Venture (2022) “con una dotazione di 250 milioni di euro gestiti da CDP Venture Capital3”. Per quanto riguarda gli investimenti in equity si è passati dai 112 milioni del 2012 – anno in cui viene emanato lo Startup Act – agli 1,8 miliardi del 20224. Oltre ai fondi di investimento sono operanti in Italia anche degli incubatori di business come Galaxia, che collabora con università come il Politecnico di Torino e La Sapienza di Roma oltre che con l’ASI e l’Agenzia Spaziale Europea. Tuttavia la presenza dello spazio nell’economia italiana è ancora piuttosto limitata, dal rapporto dell’Osservatorio del Politecnico di Milano del 2024 “solo il 10% delle grandi aziende italiane end-user si sta interessando o ha avviato iniziative legate alla Space Economy, il restante 90% non conosce il tema o non ne percepisce il valore5”.

Un’altra criticità significativa è rappresentata dal basso coinvolgimento delle PMI nei programmi spaziali. Solo il 35% collabora con l’ESA e appena il 28% con l’ASI, sintomo di una difficoltà strutturale nel creare sinergie stabili tra istituzioni e imprese di piccole dimensioni6. A ciò si aggiunge l’assenza di operatori italiani nel settore della connettività satellitare destinata all’utenza domestica. Le soluzioni attualmente disponibili in Italia per le zone remote, come Starlink o Eutelsat, si basano su reti satellitari estere. Nessun operatore italiano dispone oggi di una costellazione o di un servizio completamente nazionale per internet via satellite B2C. Questa dipendenza comporta un rischio per l’autonomia tecnologica e strategica del Paese. Tale debolezza strategica si riverbera anche sul fronte delle infrastrutture “terrestri” di telecomunicazione, dove la situazione è analoga: la maggior parte degli operatori italiani è controllata da soggetti esteri. TIM ha ceduto le sue infrastrutture a KKR, Vodafone Italia e Fastweb sono parte del gruppo svizzero Swisscom, mentre WindTre fa capo al colosso hongkonghese CK Hutchison. Questa progressiva cessione di asset strategici rischia di compromettere la sovranità tecnologica del Paese nel lungo termine.

L’importanza strategica assegnata al dominio spaziale è testimoniata anche dall’azione legislativa del Parlamento. Nella seduta del 6 marzo è stato approvato – dalla Camera dei Deputati, ma ancora in attesa della ratifica al Senato – il disegno di legge sulle disposizioni in materia di economia dello spazio7. La legge ha lo scopo di implementare criteri più stringenti in merito alla sicurezza e alla resilienza8, contro possibili minacce esterne, di tutti i progetti futuri nell’ambito della space economy, consacrando di fatto l’assoluta importanza strategica di tutta la filiera. Tuttavia, permane la necessità di un piano organico che favorisca la crescita del mercato interno, l’attrazione di investimenti privati e la nascita di campioni nazionali nel settore delle telecomunicazioni satellitari. La capacità di fare sistema tra enti pubblici, industria e mondo accademico, sarà determinante per la futura competitività del Paese.

1 SpaceX, Musk punta a 34mila satelliti Starlink in almeno 100 Paesi – SpacEconomy 360

2 Space economy, tutti i numeri della filiera italiana – Startmag

3 Space Economy, come evolvono le startup di settore in Italia (osservatori.net)

4 ivi.

5 Space economy, tutti i numeri della filiera italiana – Startmag

6ivi.

7 La legge italiana sulla space economy: resilienza e sicurezza come obblighi – Cyber Security 360

8 ivi.