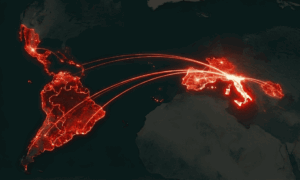

In un mondo sempre più interconnesso e dipendente dai flussi marittimi, la stabilità di alcuni passaggi strategici, veri e propri colli di bottiglia del commercio globale, assume un’importanza cruciale. Gli stretti di Hormuz e di Bab el-Mandeb e il canale di Suez non sono solo esotici nomi su una carta geografica, ma arterie vitali per l’economia mondiale, attraverso cui transitano quotidianamente immense quantità di merci, soprattutto petrolio e gas naturale. La recente escalation di tensioni in Medio Oriente, con il confronto diretto tra Iran e Israele e gli attacchi degli Houthi nel mar Rosso, ha riacceso i riflettori sulla fragilità di queste rotte e sul ruolo insostituibile della marina statunitense nel garantirne, seppur con crescente difficoltà, la sicurezza.

Hormuz: il cuore energetico del mondo

Lo stretto di Hormuz, incastonato tra l’Iran e l’Oman, è senza dubbio il più importante “collo di bottiglia” petrolifero al mondo. Da qui transita circa un quinto del consumo globale di petrolio, per un totale di 21 milioni di barili al giorno, che rappresentano il 21% del consumo mondiale di petrolio liquido[1]. Questo rende lo stretto un punto di snodo fondamentale per l’approvvigionamento energetico di gran parte del pianeta, in particolare per i mercati asiatici[2]. Il controllo di questo braccio di mare, largo appena 21 miglia nautiche nel suo punto più stretto, conferisce all’Iran una formidabile leva geostrategica. E le periodiche minacce di Teheran di chiudere lo stretto in risposta a sanzioni o azioni militari rappresentano un incubo per i mercati globali, capaci di innescare impennate immediate dei prezzi del greggio e di generare un’onda d’urto sull’intera economia mondiale[3]. Un’eventuale chiusura, secondo gli analisti, potrebbe far schizzare i prezzi del petrolio a 150 o addirittura 200 dollari al barile[4].

La presenza della Quinta Flotta della marina statunitense, con base in Bahrein, ha storicamente agito da deterrente contro le ambizioni iraniane, garantendo la libertà di navigazione[5]. Tuttavia, il recente scontro tra Iran e Israele, con attacchi diretti e rappresaglie, ha elevato il livello di rischio a un punto critico[6]. I bombardamenti israeliani e statunitensi contro l’Iran, se da un lato mirano a contenere le minacce di matrice persiana, dall’altro aumentano la probabilità di un’escalation incontrollata che potrebbe avere come primo teatro di scontro proprio le acque del golfo Persico.

Bab el-Mandeb e Suez: la fragilità del Mar Rosso

Scendendo più a sud, si incontra un altro passaggio cruciale: lo stretto di Bab el-Mandeb, la “Porta delle lacrime”, che collega il mar Rosso al golfo di Aden e quindi all’Oceano Indiano. Attraverso il vicino Canale di Suez transita circa il 12% del commercio mondiale, per un valore giornaliero di merci stimato di circa 9 miliardi di dollari[7]. Anche qui, la situazione è esplosiva. Gli Houthi, gruppo ribelle yemenita sostenuto dall’Iran, hanno lanciato una campagna di attacchi sistematici con droni e missili contro le navi mercantili in transito, in segno di solidarietà con la causa palestinese e in aperta sfida all’Occidente. Questi attacchi, inizialmente mirati a imbarcazioni legate a Israele, si sono presto estesi a navi di qualsiasi nazionalità, costringendo le principali compagnie di navigazione a prendere decisioni drastiche[8].

Costi alle stelle e rotte deviate

La conseguenza più immediata e tangibile degli attacchi nel mar Rosso e nel golfo di Aden è stata l’impennata dei costi della navigazione commerciale. I premi assicurativi per le navi che osano ancora avventurarsi in queste acque sono schizzati alle stelle, raggiungendo in alcuni casi l’1% del valore totale dell’imbarcazione per un singolo transito. A ciò si aggiunge l’aumento vertiginoso dei noli, ovvero dei costi di noleggio delle navi, che in alcuni casi sono quasi raddoppiati[9].

Di fronte a un rischio così elevato e a costi proibitivi, la maggior parte delle grandi compagnie di navigazione ha optato per la soluzione più sicura, ma anche più lunga e costosa: la circumnavigazione dell’Africa attraverso il capo di Buona Speranza[10]. Secondo la piattaforma IMF PortWatch, nata dalla collaborazione tra il Fondo Monetario Internazionale e l’università di Oxford, il volume di traffico commerciale attraverso il Canale di Suez è infatti diminuito del 50% su base annua nel primo trimestre del 2024 a causa degli attacchi Houthi nel Mar Rosso, mentre nello stesso periodo quello lungo il capo di Buona Speranza è aumentato di oltre il 70%[11]. Questa deviazione allunga i tempi di percorrenza tra l’Asia e l’Europa di circa 10-15 giorni, con un conseguente aumento del consumo di carburante e dei costi operativi.

Il risultato è un ritardo generalizzato nelle catene di approvvigionamento globali, con merci che arrivano a destinazione con settimane di ritardo e costi aggiuntivi che, inevitabilmente, si scaricano sui consumatori finali, alimentando le pressioni inflazionistiche[12].

L’impatto sull’Italia e sul Mediterraneo

Per un’economia di trasformazione come quella italiana, fortemente dipendente dalle importazioni di materie prime ed energia e dalle esportazioni di prodotti finiti, le conseguenze di questa crisi sono particolarmente pesanti. L’Italia si affaccia sul mar Mediterraneo, un mare “chiuso” il cui accesso orientale è garantito proprio dal Canale di Suez. Il blocco di fatto del mar Rosso rischia di trasformare il “mare nostrum” in un cul-de-sac, bypassato dalle grandi rotte commerciali intercontinentali.

Il rischio, paventato da molti analisti, è quello di un ritorno a una situazione simile a quella seguita alla scoperta dell’America da parte di Colombo, quando l’apertura delle nuove rotte atlantiche marginalizzò progressivamente i porti del mediterraneo, un tempo cuore pulsante dei commerci mondiali. Se le rotte che doppiano l’Africa dovessero diventare la nuova normalità, i porti italiani, da Genova a Trieste, da Gioia Tauro a La Spezia, perderebbero la loro centralità strategica, con un danno incalcolabile per l’intera economia nazionale[13].

Secondo stime di Confartigianato i danni per il commercio estero italiano a causa della crisi del mar Rosso ammontano a 95 milioni di euro al giorno, per un totale di 8,8 miliardi di euro accumulati tra novembre 2023 e gennaio 2024. Nel dettaglio la perdita dovuta a mancate o ritardate esportazioni è pari a 3,3 miliardi (35 milioni al giorno), cui si aggiungono 5,5 miliardi (60 milioni al giorno) per il mancato approvvigionamento di prodotti manifatturieri[14]. Settori chiave del made in Italy, come la moda, la meccanica, l’alimentare e l’arredamento, che hanno nei mercati asiatici un importante sbocco commerciale e una fonte di approvvigionamento, sono tra i più colpiti.

Le risposte internazionali e il ruolo europeo

La situazione attuale evidenzia in modo drammatico la vulnerabilità delle catene del valore globali e la necessità per l’Europa, e in particolare per l’Italia, di elaborare una risposta strategica. Le missioni navali internazionali, come l’operazione “Aspides” dell’Unione Europea, a cui l’Italia partecipa attivamente, rappresentano un primo passo importante per garantire un minimo di sicurezza alla navigazione[15]. Tuttavia, la soluzione non può essere solo militare.

È necessario un intenso sforzo diplomatico per ridurre le tensioni regionali e trovare una soluzione politica alla crisi yemenita. Parallelamente, è fondamentale per l’Italia e l’Europa ripensare le proprie catene di approvvigionamento, accorciandole e diversificandole per ridurre la dipendenza da rotte così esposte a rischi geopolitici. Investimenti in infrastrutture portuali e logistiche nel Mediterraneo, per renderle ancora più competitive e attrattive, diventano una priorità non più rinviabile. Il futuro del commercio mondiale si gioca oggi nelle acque agitate che circondano la penisola arabica. La capacità di garantire la sicurezza di stretti come Hormuz e Bab el-Mandeb e di mantenere aperto il canale di Suez determinerà non solo la stabilità dei mercati globali, ma anche il destino economico di intere nazioni. Per l’Italia la sfida è duplice: contribuire alla sicurezza marittima internazionale e, allo stesso tempo, agire con lungimiranza per evitare che il Mediterraneo, culla della sua civiltà e motore della sua economia, venga nuovamente relegato ai margini della storia.

[1] https://www.eia.gov/todayinenergy/detail.php?id=61002

[2] https://www.eia.gov/todayinenergy/detail.php?id=65504

[4] https://moderndiplomacy.eu/2025/07/09/the-economic-cost-of-closure-of-the-strait-of-hormuz-for-the-world/

[5] https://www.history.navy.mil/content/dam/nhhc/browse-by-topic/War%20and%20Conflict/operation-praying-mantis/AnchorOfResolve.pdf

[6] https://www.aljazeera.com/economy/2025/6/16/what-would-an-israel-iran-war-mean-for-the-global-economy

[7] https://www.cdp.it/resources/cms/documents/Suez-e-Mediterraneo-Il-ruolo-dell’Italia.pdf

[8] https://www.europeanaffairs.it/blog/2024/02/01/gli-attacchi-houthi-contro-la-navigazione-internazionale-e-il-diritto-allautodifesa/

[9] https://www.shipmag.it/suez-ships-attacks-insurance-tariffs-shipping/; https://www.unem.it/survey-unem-su-impatti-crisi-del-mar-rosso/; https://www.hellenicshippingnews.com/shipping-costs-rise-by-up-to-250-due-to-red-sea-attacks/

[10] https://www.shipmag.it/il-rapporto-srm-assoporti-cosi-la-rotta-del-capo-di-buona-speranza-ha-surclassato-suez-le-schede/

[11] https://www.imf.org/en/Blogs/Articles/2024/03/07/Red-Sea-Attacks-Disrupt-Global-Trade

[12] https://africacenter.org/spotlight/al-shabaab-houthi-security-red-sea/

[13] https://www.sr-m.it/media/files/sintesi-maritime-2024.pdf; https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-10-2024-001436_EN.html

[14] https://www.confartigianato.it/2024/01/crisi-mar-rosso-in-3-mesi-88-mld-i-danni-per-commercio-estero-italiano-alti-rischi-per-mpi/

[15] https://www.marina.difesa.it/cosa-facciamo/per-la-difesa-sicurezza/operazioni-in-corso/Pagine/operazione_aspides.aspx