L’Italia in questi anni affronta grandi difficoltà. Le rilevazioni dell’Istat, nel mese di agosto, hanno mostrato un tasso di disoccupazione stabile al sei per cento, pari a circa un milione e mezzo di cittadini. I dati della povertà, aggiornati a dicembre del 2024, hanno indicato due milioni e duecentomila famiglie – pari a cinque milioni e settecentomila persone – in condizioni di povertà. Nel campo dell’istruzione, la nazione si colloca agli ultimi posti dell’Unione Europea, davanti solo alla Romania.

Sebbene cresca il numero dei laureati, la percentuale di coloro che possiedono un titolo d’istruzione terziaria nella fascia tra i venticinque e i trentaquattro anni è del trentuno virgola sei per cento, inferiore alla media europea del quarantaquattro. Tuttavia, i segni più chiari del declino italiano si trovano nei numeri della demografia.

La popolazione residente è scesa a cinquantotto milioni e novecentomila unità, trentasettemila in meno rispetto all’anno precedente. Il tasso di fecondità è diminuito a 1,18 figli per donna, peggiorando il record negativo di 1,19 del 1995. L’età media è salita a 46,8 anni; tra la popolazione attiva, il 58,5 per cento ha più di quarant’anni. La popolazione invecchia, e di conseguenza diminuisce, riducendo la capacità produttiva del Paese. Le stime dell’Istat prevedono 54 milioni di abitanti nel 2050, con un calo di oltre 4 milioni.

La demografia non muta improvvisamente, ma in modo lento e costante. Questi numeri mostrano che, senza interventi strutturali, il sistema Italia collasserà. Una popolazione anziana e un corpo attivo sempre più ridotto indeboliranno la nazione. Ma non si può pianificare il futuro senza conoscere il passato. Parlare d’Italia non significa parlare di un popolo soltanto, ma di una civiltà. Il compito più difficile per una civiltà è rinnovarsi. Tremila anni di storia pesano come un fardello. L’eredità culturale, immensa, rende arduo discernere cosa tramandare e cosa lasciare.

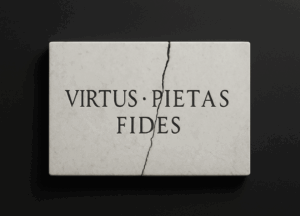

È necessario ricomporre il legame con la Storia. Questo legame, simbolicamente, fu spezzato l’8 settembre 1943. L’armistizio di Cassibile segnò la fine dell’indipendenza italiana. La resa senza condizioni alle potenze alleate trasformò l’Italia in satellite dell’impero americano. Solo l’elaborazione di quel momento può sanare la frattura del popolo. Il regime fascista, usando in modo distorto i simboli di Roma, corrose la percezione dell’Urbe e dei suoi valori. Il fascio littorio, che era emblema di diritto, divenne segno di coercizione.

Non bisogna tuttavia ridurre il fascismo a semplice parentesi. Il consenso di un popolo non si ottiene per caso. Ma neppure si può ridurre la storia d’Italia all’uso che quel regime fece dell’eredità romana. Il rapporto del popolo italiano con Roma e la civiltà latina è continuo e necessario. Solo recuperando l’orgoglio della latinità e i suoi valori originari, l’Italia potrà tornare protagonista nel nuovo secolo.

Dopo la guerra, il Paese era diviso tra fascisti, partigiani, monarchici e repubblicani. Tutto ciò che ricordava Roma antica destava sospetto. Si voleva cancellare ciò che era stato detto per vent’anni. L’uso superficiale dei simboli e la rimozione dei loro significati corrosero il sentimento del retaggio. Questa cesura, mai ricomposta, bloccò la maturazione delle istituzioni. Tale fu il vero fallimento del ventennio fascista. I traumi della dittatura e della sconfitta non furono mai elaborati.

Da questa mancata elaborazione nacque la dispersione del patrimonio culturale, confinato a pochi studiosi. È tempo di restituire Roma, la sua eredità e la sua cultura al centro dell’azione italiana.

Il contatto con le radici deve essere recuperato con metodo, non con strumentalità. Lo studio del passato serve a comprendere come gli antenati affrontarono problemi simili ai nostri. Solo così si possono scegliere i frutti del passato da modernizzare per rendere viva la civiltà nel presente. Il patrimonio di conoscenze e valori deve essere riscoperto non solo con l’archeologia, ma anche con la lingua. La lingua è strumento con cui comprendiamo e modifichiamo il mondo.

Le lingue nate dal latino mantengono un’unità culturale profonda. Quelle che chiamiamo lingue romanze sono l’evoluzione del latino dopo il crollo dell’Impero. Su questa base culturale, nel 1945, Alexandre Kojève ideò una dottrina per la Francia dal nome “Impero Latino”.

In un mondo diviso tra le potenze americana e sovietica, egli immaginava una terza via. Francia, Spagna e Italia, unite dalla cultura latina e dal cristianesimo romano, avrebbero formato un nuovo blocco geopolitico nel Mediterraneo occidentale. La Francia, prima tra pari, avrebbe guidato un’alleanza fondata su un vissuto comune. Le nazioni della sponda nord, con investimenti e conoscenze, avrebbero creato legami economici e culturali con i Paesi del sud. L’obiettivo era costruire un’entità abbastanza vasta da garantire difesa e prestigio.

Il piano fallì. La Spagna franchista era incompatibile, l’Italia troppo debole, l’Europa si avviava verso l’integrazione di matrice americana. Ma l’idea restò valida: la cultura come base dell’azione geopolitica.

L’“Impero Latino” di Itineraria nasce da questo principio. L’Italia può ritrovare se stessa non nel culto del passato, ma nel riconoscimento della continuità della propria civiltà. La latinità non è mito, ma rete viva che attraversa continenti e oceani, un sistema culturale che unisce Mediterraneo e Americhe di lingua latina.

In quelle terre, dalle Ande al Rio de la Plata, vivono oltre seicentosessanta milioni di persone, che diverranno più di settecento milioni entro metà secolo. La fecondità media è di uno virgola otto figli per donna; in Italia è di uno virgola diciotto. L’età mediana supera di poco i trent’anni, contro i quasi cinquanta dell’Italia. È un continente giovane, capace di generare futuro. A nord, sessantacinque milioni di latini negli Stati Uniti rappresentano il ponte naturale fra i due emisferi della stessa civiltà.

Per l’Italia, che invecchia e si restringe, questa realtà deve essere direzione, non curiosità. Il declino non si arresta chiudendosi, ma riannodando i legami con le culture affini per lingua e spirito. Itineraria propone un’alleanza di civiltà tra i popoli latini d’Europa e d’America: una collaborazione fondata su affinità profonde, non su nostalgia, ma su risorsa per affrontare le crisi demografiche, culturali e politiche.

L’“Impero Latino” non è sistema di potere, ma geografia morale: una rete di popoli uniti dalla stessa architettura spirituale, dallo stesso alfabeto linguistico e simbolico. L’Italia, per storia e posizione, è il centro della civiltà latina. Essa deve farsi promotrice di questo progetto. Coordinare non è dominare, ma dare forma e misura, come Roma fece quando trasformò la forza in diritto e la diversità in ordine.

Da questa visione derivano obiettivi chiari. Sul piano culturale, occorre creare una rete stabile di dialogo e ricerca fra università, centri di studio e istituzioni dei paesi latini di entrambe le sponde dell’Atlantico. Bisogna favorire formazione e mobilità che rendano la migrazione un processo di assimilazione autentica. Gli scambi linguistici e tecnologici devono diventare strumenti di sviluppo comune. Ogni ambito deve contribuire alla costruzione di una comunità di destino, di una civiltà che riconosca nel sogno di Roma la propria origine.

L’Italia non deve inventare un futuro estraneo alla propria natura, ma ricordare di appartenere a una civiltà viva. La latinità, con i suoi novecento milioni di parlanti, è riserva di energia morale. Recuperarla significa riattivare la funzione ordinatrice dell’Italia nel mondo: tornare a fondare, non solo amministrare. Restituire alla parola “Italia” il suo significato antico: trasformare la memoria in progetto e la civiltà in metodo.