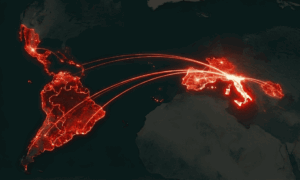

Oggi più di ieri risulta impossibile interpretare correttamente gli avvenimenti geopolitici senza prima comprendere la viscerale interconnessione tra gli spazi. La concezione che eventi lontani non possano influire in spazi più vicini comporta il rischio di sottovalutare le conseguenze degli interessi nazionali.

L’Italia deve eliminare questo rischio. Partendo dal riflettere a livello nazionale sull’idea che, mar Rosso, mar Baltico, gli stretti di Suez, Bab el Mandeb, Hormuz, passando per l’oceano Atlantico fino all’oceano Indiano, non siano qualcosa di diverso da quello che da anni il dibattito interno, a ragion veduta, chiama “Mediterraneo allargato[1]”. Uno spazio, appunto, dove gli interessi italiani non si infrangono sulla linea del confine terrestre della Penisola, ma si espandono per chilometri, anche oltre il mare di casa nostra.

Il Mediterraneo è infatti il riassunto di un più complesso sistema di mari. Il punto in cui, Europa, Africa, Asia, America, e quindi mari e oceani confluiscono in uno spazio che, attraverso il canale di Suez e lo stretto di Gibilterra, collega e non separa questi continenti. La connessione eccezionale del Mediterraneo lo rende un centro geopolitico e geoeconomico fondamentale alla sopravvivenza dei paesi rivieraschi, Italia inclusa[2].

A livello geopolitico, questo spazio offre al nostro Paese sfide e opportunità. La prima sfida è quella sicuritaria, in quanto la connessione marittima e il grande crocevia di Marine che affollano questo mare rappresenta un impegno di integrità dei nostri confini.

La seconda sfida è insieme anche un’opportunità. Il carattere globale del Mediterraneo offre al nostro Paese, che geograficamente occupa per lunghezza la parte più centrale di questo mare, infinite possibilità geoeconomiche da cui L’Italia dipende indissolubilmente. Il passaggio per e dal Mediterraneo passa da quattro principali colli di bottiglia: Suez, Bosforo- Dardanelli, Bab el Mandeb e Hormuz[3].

Per questo, è fondamentale comprendere come l’ostruzione di anche solo una questa principali arterie marittime, comprometta in modo significativo l’interesse nazionale italiano. Al fine di rendere giustizia al concetto di Mediterraneo allargato, l’analisi prenderà in esame tre dimensioni fondamentali dell’interesse italiano: logistico, energetico e sicuritario, con lo scopo di dimostrare come eventi verificatisi in spazi geografici, solo apparentemente distanti dal nostro Paese, incidano sul tessuto geoeconomico e geopolitico dello stesso.

INTERESSE LOGISTICO.

Seppure geograficamente distanti e caratteristicamente diversi, gli stretti di Hormuz, Suez e Bab el Mandeb devono essere considerati come un unico sistema di collegamento marittimo, che vale il 12% del PIL mondiale[4].

Dalla fine del 2023, la navigazione attraverso lo stretto di Bab el Mandeb nel mar Rosso è stata ostacolata a seguito degli attacchi Huthi. Complice anche la straordinaria e sottovalutata capacità missilistica di questo gruppo terrorista yemenita, gli Huthi hanno significativamente messo in pericolo il transito delle imbarcazioni necessarie a garantire il regolare afflusso di merci per il canale[5].

Le stime del periodo compreso tra novembre 2023 e marzo 2024 mostrano come in questo periodo il transito delle navi per lo stretto di Bab el Mandeb sia diminuito del 32,6%, con un calo delle merci transitate del 39,7%[6]. La difficoltà di attraversare in sicurezza Bab el Mandeb ha di conseguenza impedito il raggiungimento e il transito delle navi anche per il canale di Suez, a questo strettamente collegato. Infatti, nello stesso periodo, Suez ha registrato un calo delle navi in transito del 24,2% con un conseguente calo del 29,1% delle merci scambiate[7]. L’incertezza di navigare per questi due principali stretti ha spinto le compagnie armatoriali a preferire una terza via di transito marittima: il Capo di Buona Speranza. Nello stesso periodo in cui Suez e Mandeb perdevano navi e merci, la rotta africana registrava un aumento del 56,7% di navi in transito e un 49,6% di merci trasportate[8].

La circumnavigazione dell’Africa apre all’analisi di un problema non solo logistico, come l’aumento dei costi di trasporto e dei tempi di navigazione più lunghi. Per l’Italia, preferire la rotta africana significa perdita di potere geopolitico. La centralità dei principali porti italiani come Livorno, Gioia Tauro, La Spezia, Genova, Napoli e Taranto passa per la linfa mediterranea, che per il nostro Paese rappresenta la via di passaggio per l’80,5% delle importazioni e l’87,1% delle esportazioni[9]. Tuttavia, il calo di navi e merci che ha interessato Suez e Bab el Mandeb sembra, almeno per il momento, non aver inciso significativamente sull’afflusso per e dai porti italiani, grazie anche al comparto armatoriale che ha ben reagito alla crisi nel mar Rosso, con interventi di gestione coordinati anche dal supporto della Marina Militare italiana.

Tuttavia, l’impatto della crisi dipenderà solo ed esclusivamente dal perdurare dell’emergenza nella regione del Mar Rosso[10]. Per questo, agire affinché Bab el Mandeb e Suez ritornino rotte sicure alla navigazione è nel pieno interesse italiano.

INTERESSE ENERGETICO.

Esattamente come Suez e Bab el Mandeb, anche lo stretto di Hormuz è parte integrante di quell’unico sistema di collegamento marittimo indispensabile al nostro Paese, soprattutto sotto il profilo energetico.

La catena di approvvigionamento di energia in Italia, che dall’estero importa il 99% del fabbisogno nazionale, passa per dieci punti di ingresso[11], distribuiti su due direttrici principali: i gasdotti – che rappresentano il 65% delle importazioni di gas e adoperano un duplice binario, terrestre e marittimo – e il GNL che vede come unica via di trasporto il mare e vale il restante 35% delle importazioni[12].

È proprio via mare, e nello specifico dallo stretto di Hormuz, che ogni anno il nostro Paese importa merci, principalmente petrolio e GNL, per un valore di 11,7 miliardi di euro[13]. Lo stretto, quindi, rappresenta una via di passaggio indispensabile per la fornitura energetica verso l’Italia, in quanto, a differenza del trasporto tramite gasdotti sotterranei, l’unica via percorribile per l’importazione di tali prodotti dipende al 100% dal trasporto marittimo[14]. Resta quindi centrale per l’Italia e per l’intera regione mediterranea assicurare il sistema di collegamento marittimo tra i tre principali stretti, Hormuz, Bab al- Mandeb e Suez, affinché restino sicuri e navigabili, soprattutto a seguito delle recenti crisi che hanno messo a rischio l’intero comparto energetico europeo.

Gli attacchi degli Huthi nel mar Rosso, e ancora prima lo scoppio della guerra in Ucraina, hanno costretto gli Stati europei a sostituire le proprie fonti di approvvigionamento, che per anni hanno visto la Russia come principale partner energetico. A seguito di questa crisi, alcuni Stati più di altri hanno intrapreso strategie di approvvigionamento energetico alternative e diversificate, capaci di sopperire alla mancanza di energia russa in breve tempo. È il caso dell’Italia.

Dal 1° gennaio 2025, il nostro Paese ha interrotto il contratto di energia con la Russia, dalla quale, prima della guerra in Ucraina, importava tramite il gasdotto di Tarvisio il 34% del fabbisogno nazionale[15]. A quattro anni dall’inizio del conflitto, il nostro Paese ha intrapreso una non facile ma necessaria revisione delle sue fonti di approvvigionamento, che se in passato privilegiava la direttrice Nord-Est, ora volge lo sguardo a sud della Penisola, seguendo il naturale richiamo dell’interesse nazionale nel Mediterraneo.

È infatti proprio al Nord Africa che l’Italia ha deciso di rivolgersi, con un piano che da sempre porta il nome dell’interesse italiano nel continente nero. Partendo dal comparto energetico, l’Italia oggi importa dall’Algeria lo stesso 34% che un tempo proveniva dalla Russia. Il gasdotto di Mazara del Vallo in Sicilia è il primo tassello di un piano di investimenti tra Italia e Africa, che vede il nostro Paese come ponte nel Mediterraneo tra i due continenti[16].

L’ambizione italiana di trasformare la Penisola nel principale hub energetico della regione prende spunto della lungimirante visione di Enrico Mattei. Tuttavia, le politiche predatorie ieri di Francia e Regno Unito, oggi di Cina e Russia, hanno spinto il continente africano verso una reticenza all’ingerenza di paesi ex coloniali[17]. Per questo motivo, si è reso necessario un cambio di approccio verso i rapporti tra Italia e Stati africani. Basato su sei pilastri: istruzione e formazione, sanità, acqua, agricoltura, energia e infrastrutture. Il nostro Paese si impegna con e non perl’Africa a intraprendere un imponente collaborazione, né predatoria né beneficiaria, ma paritaria, con lo scopo di intensificare e ricercare punti strategici di sviluppo nell’interesse delle parti[18].

I rischi e le sfide di fattibilità di questo piano sono molti e validi alla discussione. Tuttavia, dopo il 2021 e con sempre maggior forza oggi, l’Italia sta prendendo consapevolezza dei propri interessi nazionali, che, come mostra sia il comparto logistico sia quello energetico risiedono nel bacino mediterraneo, area di nostro diretto interesse.

INTERESSE SECURITARIO

La definizione degli interessi di una nazione implica la capacità di saperli difendere. Se quindi il Mediterraneo allargato è concepito come “lo spazio operativo di massimo interesse italiano[19]”, la sua protezione è vitale per lo sviluppo del nostro Paese. Da sempre, la regione mediterranea presenta sfide e minacce multiple[20], ma negli ultimi anni gli straordinari sconvolgimenti geopolitici hanno innalzato il livello e la natura delle minacce presenti.

In particolare, la minaccia Huthi ha richiesto un decisivo e pronto impiego della flotta italiana nella missione EUNAVFOR Aspides[21]. Lanciata nel febbraio del 2024 e promossa dall’Unione Europea, l’operazione ha l’obiettivo di garantire la sicurezza della navigazione lungo la tradizionale rotta mediterranea. Insieme a Francia e Grecia, l’Italia ha coordinato la missione, riconfermando la centralità del proprio ruolo nella regione e ribadendo, attraverso l’impegno nella protezione del suo spazio vitale, la determinazione a consolidare la propria posizione di protagonista nello scenario marittimo, in linea con la nuova visione strategica nazionale

Il nostro Paese è infatti impegnato da tempo in una riconsiderazione a tutto tondo del concetto di Mediterraneo allargato. Consapevole delle proprie capacità navali e del suo prezioso know-how, l’Italia ha intrapreso una serie di ambiziose missioni operative, che hanno visto i più importanti elementi della flotta italiana impiegati nel cuore dell’Indo-Pacifico. È il caso di nave Morosini, nave Vespucci e della portaerei Cavour[22]. L’Impiego di queste navi, che hanno partecipato a una serie di operazioni di Capacity Building con alcune Marine della regione pacifica, testimoniano la volontà italiana di impegnarsi in spazi che rappresentano il nuovo concetto di Mediterraneo Infinito[23].

Concepito come estensione, non sostituibile o intercambiabile del Mare Nostrum allargato, l’Infinito Mediterraneo[24] nasce a seguito della consapevolezza che, la proiezione senza confini del Mediterraneo richiede un impegno sovraesteso. La regione indo-pacifica è quindi entrata ufficialmente nella visione strategica italiana. Ma bisogna fare attenzione.

Per troppo tempo il nostro Paese è apparso incapace di definire i propri interessi nazionali. Senza assumere che oggi l’Italia sia riuscita a definirli tutti, è possibile affermare che quanto meno sia riuscita a delinearne il perimetro. Proprio per questo, distrarsi dalla centralità di questi spazi, concentrando sforzi e risorse in aree che meritano attenzione e sorveglianza, ma che non possono, almeno per ora, definirsi spazi di diretto interesse, rappresenta un fattore di rischio per l’Italia. Le qualità diplomatiche italiane, unite alle straordinarie capacità delle nostre forze armate, basate sull’esperienza e su di un prezioso know-how invidiato da molti Paesi, rappresentano il vero potere di attrazione del nostro Paese.

Solo concentrandosi su queste qualità e agendo con senso di realtà e consapevolezza, l’Italia riuscirà a riposizionarsi meritatamente al centro del suo spazio di interesse.

[1] Mediterraneo allargato e sue implicazioni economiche e geopolitiche per l’Italia, in “Quaderni Strategici”, Cesmar, 28 giugno 2022.

[2] F. ZAMPIERI., D. GHERMANDI, Ripensare il concetto italiano di “Mediterraneo allargato, ISPI, 11/6/2024

[3] Ibid.

[4] 11° Rapporto Annuale “Italian maritime economy 2024, Intesa San Paolo, https://www.sr-m.it/media/files/sintesi-maritime-2024.pdf

[5] L’impatto della Crisi del Mar Rosso sull’interscambio commerciale italiano e mondiale, Italia Trade Accademy, Ufficio Analisi e Studi, 2024

[6] Ibid.

[7] Ibid.

[8] Ibid.

[9] L’impatto della Crisi del Mar Rosso sull’interscambio commerciale italiano e mondiale, Italia Trade Accademy, Ufficio Analisi e Studi, 2024

[10] M.Zanetti, L’Italia ha bisogno del suo mare, in “Limes”, Una certa idea di Italia, n.1/2024

[11] Le importazioni di gas in Italia avvengono per il 65% tramite cinque gasdotti principali: Tarvisio, ormai marginale con circa l’1% del gas di provenienza russa; Passo Gries, che riceve forniture da Olanda e Norvegia pari al 13%; Mazara del Vallo, che con il 34% di importazioni dall’Algeria rappresenta oggi il collegamento più importante; Gela, che assicura circa il 2% dalle forniture libiche; e Melendugno, terminale del TAP, da cui giunge il 15% delle importazioni. Il restante 35% arriva invece via mare sotto forma di GNL, successivamente stoccato e rigassificato nei terminali di Livorno, Piombino, Panigaglia e Cavarzere. Il gas naturale non arriva più in Italia dalla Russia. Qual è la situazione oggi? in “Geopop” 6/8/2025

continua su: https://www.geopop.it/il-gas-naturale-non-arriva-piu-in-italia-dalla-russia-qual-e-la-situazione-oggi-la-mappa-aggiornata/,

[12] ibid.

[13] Analisi interscambio Italia- Area del Golfo Persico, Confitarma,2025

[14] Ibid.

[15] Il gas naturale non arriva più in Italia dalla Russia. Qual è la situazione oggi? in “Geopop”, 6/8/2025

continua su: https://www.geopop.it/il-gas-naturale-non-arriva-piu-in-italia-dalla-russia-qual-e-la-situazione-oggi-la-mappa-aggiornata/,

[16] G.Lucci, Il Piano Mattei e il ruolo dell’Italia come Hub energetico, in O.S.S.I.Na, Osservatorio per la sicurezza del sistema industriale strategico Nazionale, CISINT, 26/5/2025

[17] ISPI e FPC. Il Piano Mattei: opportunità e sfide per l’Italia e l’Africa. Milano: Istituto per gli Studi di Politica Internazionale, 2024.

[18] Piano Mattei per l’Africa, Focus per il Dipartimento del programma di Governo, Presidenza del Consiglio dei ministri, Roma, 2025

[19] R.Domini, Mediterraneo allargato e sue implicazioni economiche e geopolitiche per l’Italia, in “QUADERNI STRATEGICI”, CESMAR, 28/6/2022

[20] M.Bressan, Le sfide multidimensionali ed emergenti del Mediterraneo allargato: quale ruolo per l’Italia sicurezza, energia, ambiente e alimentazione nell’ attuale contesto internazionale, in SIOI, 2023

[21] Operazione Aspides, Marina Militare Italiana, https://www.marina.difesa.it/cosa-facciamo/per-la-difesa-sicurezza/operazioni-in-corso/Pagine/operazione_aspides.aspx

[22] F. Zampieri., D. Ghermandi, Ripensare il concetto italiano di “Mediterraneo allargato”, ISPI, 11/6/2024

[23] Mediterraneo Globale o Infinito Mediterraneo? ,“Riflessioni per comprendere il mondo” – n.1° dicembre 2024, in CESMAR, 2024

[24] Per un maggior approfondimento sul concetto di “Mediterraneo Infinito” e sulle missioni italiane nell’area Indo-Pacifica si consiglia di consultare: Il Cavour ha sentenziato: Infinito Mediterraneo Est Est Est, “Bussola del giorno” nr.58 – aprile 2025, in CESMAR, 2025