Dopo il valore in battaglia, ritengono la cosa più nobile generare il maggior numero possibile di figli maschi: a colui che ne ha avuti di più il re invia ogni anno doni. Credono infatti che la forza risieda nel numero. I figli vengono presi in carico dai cinque ai vent’anni, e vengono istruiti solo in tre cose: cavalcare, tirare con l’arco e dire la verità. Prima dei cinque anni non vengono visti dal padre, ma crescono tra le donne: e ciò affinché, se dovessero morire in quel periodo, al padre non venga cagionato dolore (Erodoto a proposito dei Persiani, in Storie, I, 136)

Questo popolo è molto unito al suo interno ma molto ostile con gli altri: tra di loro tutto è permesso mentre mangiano separati dagli altri uomini e non giacciono con donne straniere (Tacito a proposito degli Ebrei, in Historiae, V, 5)

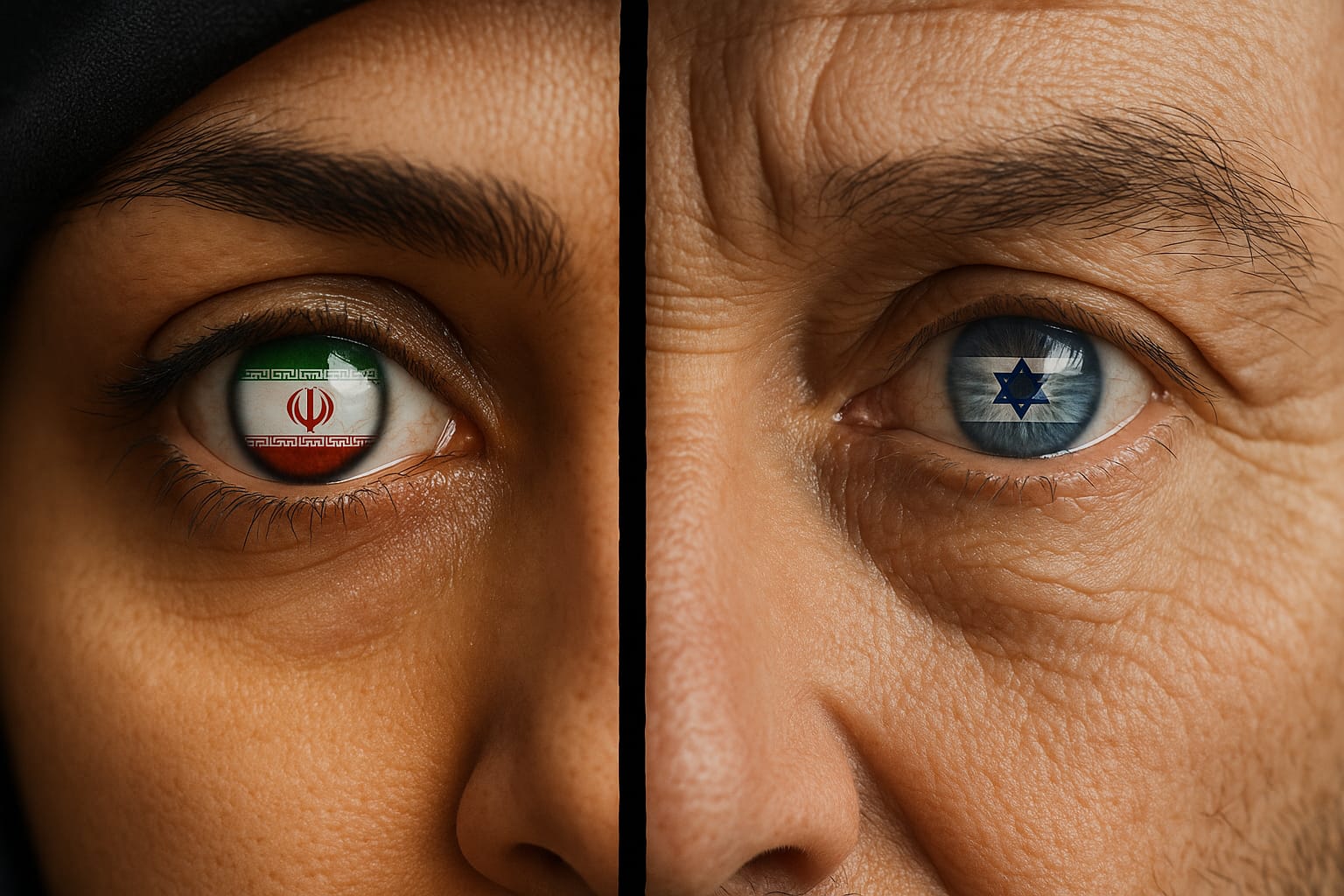

Ecco come in un tempo vicino e lontano due tra i principali storici dell’Occidente greco e romano si rivolgevano a due antichissime civiltà, entrambe dotate di un nucleo identitario incrollabile. A 2449 anni dalla morte di Erodoto da Alicarnasso, (odierna Bodrum, Turchia, Paese afferente alla stessa arena geopolitica, ieri come oggi), le parole del greco e del romano continuano a proiettare lunghe ombre sul presente. Parole che al di là del filtro ideologico e culturale contenuto al loro interno colgono tratti peculiari: nei persiani-iraniani una visione del potere imperiale, gerarchica e ordinatrice; negli ebrei la coesione interna come difesa di una identità forte. Due millenni dopo l’Iran si presenta come erede di un potere imperiale plurimillenario, fautore di un ordine regionale. Eppure, dopo gli attacchi israeliani del giugno 2025 che hanno colpito duramente siti militari e nucleari, e il ridimensionamento delle sue reti di proxy regionali, il regime appare vulnerabile, debole e isolato, stretto davanti a una “scelta esistenziale[1]” tra diplomazia e confronto. Israele presenta sé stesso come comunità sotto assedio, forgiata dalla necessità di difendersi proattivamente in un ambiente percepito come ostile. Ma anche qui, come a Teheran, il potere si trova costretto a gestire fratture che corrono nella società e negli apparati: dalle proteste dei riservisti[2], allo scontro tra governo e vertici militari[3], fino alle famiglie degli ostaggi che denunciano l’impasse politica[4]. Dalla memoria imperiale persiana al trauma fondativo ebraico, ciò che è pedagogia nazionale diventa anche dispositivo politico con cui i due poteri gestiscono crisi e vulnerabilità.

Eredità persiana: continuità e missione

Con la caduta della dinastia sassanide (VII secolo), lo spazio iraniano entra nel mondo islamico, ma non si arabizza. La lingua persiana sopravvive come strumento letterario ed amministrativo, le élite locali mantengono modelli culturali in continuità con il passato persiano-sassanide. Le corti dei Būyidi, dei Samanidi e successivamente dei Selgiuchidi (di origine turca) adottano il persiano come lingua di governo, delineando quindi all’interno del mondo islamico nel suo complesso una seconda anima politica e culturale, dopo quella araba. Quella persiana diventa così già allora una matrice autonoma all’interno della Umma, la comunità dei fedeli musulmani[5].

Un altro, importante punto di svolta è rappresentato dall’ età Safavide (XVI-XVIII secolo): lo sciismo duodecimano diventa religione di Stato[6], espandendosi in modo capillare sul territorio e saldando un legame forte tra potere politico ed autorità religiosa. Si arriva così ad una struttura statale che definisce l’identità iraniana in termini geopolitici e religiosi: l’adozione dello sciismo è un fattore decisivo nell’emergere di una coscienza nazionale unificata tra i vari elementi etnici e linguistici del Paese[7]. Dal 1796 al 1925 con i Qajar e successivamente con i Pahlavi questa linea di continuità viene aggiornata, in perfetta sintonia con i tempi, in chiave nazionalistica: il potere esalta i simboli pre-islamici e rivendica l’epopea dei grandi re dei re achemenidi, attribuendo così all’Iran l’eredità di una millenaria tradizione imperiale[8].

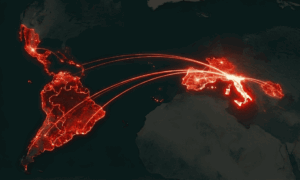

La rivoluzione del 1979 non spezza la tradizione di intreccio tra religione e potere in Iran, ma la rielabora: la repubblica islamica fonde lo sciismo di Stato con la dottrina della velāyat-e faqīh (governo del giurista), creando un nuovo paradigma teocratico-rivoluzionario che legittima il potere religioso-politico e lo proietta oltre confine[9]. Ed è proprio su tali presupposti che si costruisce la dottrina della profondità strategica del Paese: l’idea che la sicurezza dell’Iran dipenda dal controllo di spazi regionali come Iraq, Siria, Libano, Golfo Persico, Caucaso. Ci si riferisce ad esempio all’abilità, in caso di conflitto, di portare i combattimenti il più vicino possibile al territorio del nemico (vedi i casi irakeno, siriano, libanese)[10]. E sono i Pasdaran gli strumenti di questa dottrina strategica, organizzando reti di proxy e di milizie che altro non sono che la proiezione di un “ordine iraniano[11]”.

In parallelo, la dicotomia Oriente versus Occidente (sharq/gharb) alimenta un discorso culturale e politico centrato sulla critica alla dipendenza dall’Ovest. L’idea di gharbzadegi (letteralmente “occidentosi”), elaborata da Jalal Al-e Ahmad che parla appunto di “occidentosi” come di una tubercolosi. (…) In ogni caso, sto parlando di una malattia: un accidente proveniente dall’esterno, che si diffonde in un ambiente reso suscettibile ad essa, diventa diktat pedagogico: modernizzarsi senza occidentalizzarsi, difendere la sovranità evitando ogni subordinazione[12].

L’eredità persiana che dà in parte il titolo a questo lavoro non è dunque un concetto astratto, ma un dispositivo politico. Combina la sopravvivenza della lingua e della cultura politica persiana, la centralità dello sciismo di Stato, la continuità imperiale rielaborata in chiave nazionale e religiosa, e una narrativa anti-subalternità. Ne risulta una missione: presentarsi come potenza ordinatrice, con diritto a definire l’ordine regionale.

Trauma ebraico: identità e sicurezza

La fondazione di Israele si struttura attorno ad un trauma storico della sopravvivenza (2/3 degli ebrei europei eliminati) che diventa prassi di governo: la Shoah[13]. Non solo memoria/trauma storico, ma architrave di legittimazione e sicurezza da cui deriva un imperativo istituzionalizzato: mai più senza Stato e difesa propri. Ed è da qui che derivano la funzione primaria della compagine statale nella società, la leva universale, la cultura della riserva militare, la centralità delle forze armate e dell’intelligence e una dottrina operativa che combina deterrenza, allerta, e azione preventiva contro minacce giudicate imminenti. Una costruzione quindi, che salda assieme identità e prassi politica, giustificando teoricamente, in situazioni di rischio, misure eccezionali. La sequenza 1948 (guerra d’indipendenza), 1967 (guerra dei Sei Giorni),1973 (guerra dello Yom Kippur) codifica questa costruzione. La percezione di assedio continuo produce un modello di Stato civico-militare: un apparato di difesa snello in tempo di pace, sostenuto però da un’ampia riserva di cittadini-soldati mobilitabile in tempi rapidissimi, in un intreccio capillare tra società e forze armate. La storica minaccia esistenziale diventa così dispositivo politico-identitario: vivere in stato di allerta non come eccezione, ma come condizione ordinaria, con la sicurezza dello Stato vissuta come valore e dovere civico[14]. Questa visione si articola sul piano strategico lungo tre assi: deterrenza, contezza (grazie all’intelligence) delle minacce, vittoria decisiva sul terreno[15].

La continuità col trauma storico esistenziale della Shoah si vede già nel 1948: “tra il 1948 e il 1951 almeno 700.000 ebrei immigrarono in Israele, inclusi più dei due terzi dei sopravvissuti europei[16]”; e “i superstiti dell’Olocausto costituivano grossomodo metà della forza combattente israeliana durante la sua guerra di indipendenza e molti di loro caddero in combattimento”[17].

La memoria del trauma vissuta diventa di conseguenza sostanza identitaria: se l’eredità persiana delinea una missione strategica in uno spazio imperiale di influenza il trauma ebraico genera una ragion d’essere fondata sulla sicurezza. Ne risulta un dispositivo politico che fonde sicurezza ed identità, con costi strutturali come la costante militarizzazione del discorso pubblico[18], il ricorso regolare a misure straordinarie[19], ma anche una resistenza e una tenacia rimarchevoli; con una mobilitazione sociale rimasta coesa nei decenni e un apparato pronto a mantenere l’iniziativa strategica. Eppure questo schema è scosso ultimamente da potenti tensioni: le divisioni interne — religiose, etniche e politiche — hanno cominciato a incrinare il consenso su cui si regge l’etica della sicurezza. Saranno proprio queste fratture a mettere alla prova, in futuro, la capacità di Israele di mantenere compatto questo modello.

Collisioni simboliche

1979. La rivoluzione islamica in Iran rilegittima un centro di potere islamo-sciita e spezza un canale consolidato con Israele: la stagione di cooperazione si chiude bruscamente e subentra un’ostilità strutturale; perfino l’ex ambasciata israeliana a Teheran viene consegnata all’OLP[20].

Anni Novanta. Prende forma un vero e proprio asse anti-israeliano: Hezbollah diventa il perno della strategia iraniana, radicato in Libano ma sostenuto logisticamente dal corridoio siriano che garantisce continuità tra Teheran, Damasco e Beirut. Hezbollah diventa un dispositivo politico-militare permanente, con capacità di pressione diretta su Israele. L’Iran investe stabilmente in addestramento, armamenti e finanziamenti[21].Il modello libanese si consolida poi come matrice di una più ampia rete di proxy, destinata ad estendersi in Iraq, Siria e Yemen.

Anni Duemila. Il dossier nucleare diventa scontro di sovranità e di narrazioni. Da un lato, Teheran rivendica il diritto sovrano al nucleare civile sancito dal Trattato di non proliferazione (NPT)[22]. Dall’altro, l’AIEA ha qualificato violazioni iraniane come “non conformità (non compliance)[23]”, e il Consiglio di Sicurezza ha imposto sospensioni verificabili[24].

Dal lato israeliano la questione non è solo legale o diplomatica, ma esistenziale: un Iran dotato di capacità nucleari significherebbe la possibilità di un nuovo trauma fondativo. Di qui la scelta di una postura attiva: operazioni segrete, sabotaggi informatici, eliminazioni mirate di scienziati nucleari, con il messaggio costante che “un Iran nucleare non sarà tollerato”. La collisione diventa quindi simbolica: per Teheran, il nucleare è segno di sovranità tecnologica e dignità nazionale; per Israele, è la soglia della propria sopravvivenza.

Da 2023 ad oggi. Il 7 ottobre 2023 l’attacco di Hamas riattiva la collisione: in Israele vengono uccise circa 1.200 persone e 251 ostaggi vengono trasferiti a Gaza[25]. La risposta israeliana si protrae nella Striscia a tempo indeterminato, con un altissimo numero di vittime civili, accuse internazionali di genocidio e crimini di guerra[26] e un’immagine di Israele gravemente compromessa a livello internazionale, mentre il fronte nord si accende con Hezbollah nella più grave escalation dal 2006[27].

Il 13–14 aprile 2024 l’Iran lancia oltre 330 droni e missili nel primo attacco diretto sul territorio israeliano[28]. l 19 aprile 2024 segue una risposta mirata attribuita a Israele nell’area di Isfahan[29].

Nel giugno 2025, Israele colpisce in profondità l’Iran, attaccando dal cielo siti militari e nucleari[30] e Teheran reagisce con attacchi missilistici su larga scala diretti sul territorio israeliano[31].

Dal 2024, la collisione non è più delegata a terzi ma combattuta in prima persona: l’Iran vede in essa la conferma della propria missione di resistenza, Israele la traduce nella prosecuzione del trauma della sicurezza assoluta. In entrambi i casi, la contrapposizione assume i tratti di una sfida vitale.

Fratture interne a confronto

Iran

In Iran, dopo decenni di regime rivoluzionario assistiamo ad un acuirsi delle divisioni sociali etniche ed istituzionali. Il Paese è a maggioranza sciita ma ha al suo interno minoranze etnico culturali, spesso di fede sunnita, che da decenni subiscono discriminazioni e repressione da parte della teocrazia persiano-sciita: curdi, arabi, baluci[32]. Secondo il think tank Rand “questa marginalizzazione non ha solo rallentato lo sviluppo del Paese, ma potrebbe un giorno mettere a rischio la sopravvivenza della repubblica islamica e persino l’integrità territoriale dell’Iran”.

La demografia iraniana è giovane (età media 32 anni), ma la leadership rivoluzionaria invecchia (guida suprema ottantaseienne e 70% della élite politica sopra i sessant’anni).

Le nuove generazioni, urbanizzate e connesse, faticano a riconoscersi con una classe politica formatasi negli anni Ottanta e ciò alimenta sfiducia, disillusione, proteste e la sensazione di un contratto sociale ormai logorato. I dati evidenziano anche un mutamento interno alla stessa classe dirigente: solo l’11% dei parlamentari iraniani nel 2020 erano di estrazione religiosa, contro il 52% del 1980. La tradizionale preminenza del clero sciita sta quindi progressivamente lasciando spazio ad una nuova élite tecnocratico militare formata da veterani della guerra con l’Iraq e membri dei Pasdaran[33].

Questa evoluzione ha creato nuove spaccature: da un lato le istituzioni elettive (parlamento e governo) mantengono un ruolo formale; dall’altro, organi non elettivi come la guida suprema e i Pasdaran esercitano un controllo sostanziale sulle decisioni strategiche, limitando l’autonomia degli organi eletti. I Pasdaran sono emersi nel tempo come l’istituzione più potente dell’Iran, una guardia rivoluzionaria che risponde direttamente alla guida suprema e che agisce da potere militare, politico ed economico, in grado di orientare la politica estera del Paese e reprimere il dissenso interno[34]. La loro struttura si articola parallelamente e opera separatamente rispetto a quella delle forze armate regolari (Artesh), contando su circa 190.000 uomini su terra, mare e aria[35], e la loro influenza “supera quella del presidente eletto, fungendo da principali garanti e arbitri della leadership del regime[36]”.

Questo quadro alimenta rivalità tra i vari apparati: l’esercito regolare è subordinato rispetto all’IRGC (Islamic Revolutionary Guard Corps), maggiormente noti come Pasdaran, e anche il ministero dell’intelligence (il MOIS, teoricamente sotto il controllo governativo) è stato in parte scavalcato dall’ IRGC‑IO, organizzazione d’intelligence creata in seno alle guardie rivoluzionarie. Dal 2009, infatti, l’intelligence dei Pasdaran – agli ordini diretti di Khamenei – ha marginalizzato il ministero nelle questioni di sicurezza interna, costringendolo a rifocalizzarsi solo sull’intelligence estera[37].

Anche il tema della successione all’oramai ottantaseienne guida suprema Khamenei rappresenta un elemento critico di rivalità interna, con una lotta per la successione già in atto dietro le quinte. L’età e la salute malferma del leader “minacciano il delicato equilibrio che tiene insieme la Repubblica Islamica[38]”.

Il futuro del Paese sarà definito dal confronto tra l’estabilishment clericale tradizionale e i comandanti dei Pasdaran, ma all’interno delle stesse guardie rivoluzionarie si delineano fratture, con vari gruppi di potere pronti a contendersi influenza futura.

L’Iran di oggi quindi si presenta come un Paese profondamente lacerato sul piano interno: un mosaico di identità etniche, religiose, di tensioni sociali, retto da una oligarchia militare sempre più militarizzata, scosso da competizioni intestine tra i vari centri di potere post rivoluzionari. Queste faglie sociali ed istituzionali non giovano alla stabilità del sistema della repubblica islamica.

Israele

Al netto di una narrativa che come abbiamo visto propugna l’immagine di una nazione coesa davanti ad un assedio permanente, anche Israele ad oggi è uno Stato attraversato da fratture interne sempre più evidenti a livello sociale istituzionale e di apparati. A livello socio-demografico persistono divisioni etnico-religiose non trascurabili: da un lato la maggioranza ebraica, dall’altro la minoranza arabo-israeliana (20%della popolazione), spesso percepita e trattata come cittadinanza di serie B. Gli indicatori denunciano ampie disparità a livello di aspettative di vita: nella ricca città israeliana di Ra’anana ad esempio, la aspettativa di vita media tocca il considerevole dato di 83,7 anni, nella celeberrima Nazareth, città araba del Nord, il dato scende a 75,7 anni[39].

Divari analoghi si registrano a livello di istruzione e reddito, alimentando una polarizzazione geografica che alimenta il risentimento verso le élites urbane. Un’altra, importante frattura è quella tra la maggioranza laica e la comunità degli ebrei ultra-ortodossi, gli haredim: la dibattutissima questione della coscrizione obbligatoria evitata da quest’ultimi ha a lungo esacerbato la tensione tra ortodossi e secolarizzati. In Israele il servizio di leva è universale per gli ebrei, ma da decenni decine di migliaia di giovani ultra-ortodossi beneficiano di esenzioni per dedicarsi agli studi religiosi. Questa disparità è vissuta da molti israeliani laici come un’ingiustizia intollerabile, riacutizzatasi durante l’ultima guerra: mentre i soldati di leva e i riservisti combattono e subiscono perdite, gli yeshiva bocherim (studenti delle scuole talmudiche) restano al riparo dal conflitto. Le pressioni dei partiti ultra-ortodossi per una legge che “scolpisca nella pietra[40]”. la loro esenzione dal servizio hanno esacerbato lo scontro socio-politico mettendo a rischio la tenuta dell’attuale coalizione di governo.

Anche gli apparati sono attraversati da profonde tensioni, rivelando una inedita contrapposizione tra élite militare/intelligence e leadership politica. Per molti anni il Paese ha potuto contare su un ampio consenso interno riguardo all’idea di un’etica della sicurezza e alla necessità di difendere strenuamente lo Stato. Oggi questo consenso è messo in discussione. Lo dimostra la clamorosa mobilitazione dei riservisti contro la criticata riforma del sistema giudiziario: più di 10.000 membri della riserva militare hanno firmato una petizione minacciando il boicottaggio del servizio militare.[41]

Le proteste, hanno visto ex alti ufficiali e membri dell’establishment della difesa schierarsi pubblicamente contro le derive illiberali del governo, denunciando che un’erosione della democrazia minerebbe dall’interno la forza morale dell’esercito. Lo scontro ha assunto toni senza precedenti: da un lato il Capo di Stato Maggiore ha dovuto ammonire che “chiunque inviti a non presentarsi [alla riserva] danneggia la sicurezza dello Stato”, dall’altro illustri generali a riposo hanno risposto argomentando che “un esercito agli ordini di un dittatore è un esercito marcio”.

Le tensioni sociali e politiche sono alimentate inoltre da un altro fattore da tenere in grande considerazione: la trasformazione demografica del Paese, effetto della recente massiccia immigrazione di ebrei provenienti da Paesi ex sovietici. Tra il 1989 e il 2006 circa 979.000 ebrei dell’ex URSS sono emigrati in Israele. Questi nuovi arrivi, oltre a generare molti più figli del vecchio nucleo fondativo “europeo-occidentale” del Paese , hanno introiettato ideologie orientate al nazionalismo religioso, costituendo la base politica dei coloni in Cisgiordania. Gli atteggiamenti di questi gruppi “possono influenzare le politiche del governo verso una soluzione politica con i palestinesi[42]”.

Ed è la gestione di Gaza e della Cisgiordania il vero punto di stress della coesione nazionale. Da un lato vi è una destra politica e religiosa, inclusi i coloni più radicali, propensa alla linea dura (espansione degli insediamenti, uso della forza senza concessioni); dall’altro, una fetta consistente dell’opinione pubblica – comprendente attivisti, intellettuali di sinistra ma anche veterani dell’esercito – esprime un disagio crescente per il costo etico e strategico dell’occupazione permanente dei Territori. Alcuni riservisti hanno persino dichiarato che non intendono più prestare servizio in operazioni repressive oltre la Linea Verde, denunciando come “non si può occupare un popolo per 56 anni senza corrodersi dall’interno[43]”.

Davanti all’interminabile operazione militare a Gaza, le famiglie degli ostaggi detenuti nella Striscia hanno iniziato a manifestare pubblicamente contro il governo. Il Forum delle famiglie accusa Netanyahu di “ingannare l’opinione pubblica” invece di agire per riportare a casa i propri cari, ritenendo che la strategia oltranzista dell’esecutivo li stia condannando a morte certa[44]. Le famiglie degli ostaggi accusano Netanyahu di aver anteposto la sua sopravvivenza politica alla liberazione degli ostaggi e hanno organizzato imponenti proteste con scioperi e blocchi stradali[45] anche a seguito della paventata decisione governativa di invadere ed occupare la Striscia, decisione che si sta concretizzando proprio in questi giorni[46].

La sensazione è quella di una società lacerata da fortissime contrapposizioni interne. Contrapposizioni che paventano persino il rischio di una escalation interna. A tal proposito è interessante vedere come anche la recente produzione culturale israeliana ben rappresenti queste lacerazioni e i dilemmi etici e morali che attraversano la società. Nel documentario The Shepherd’s Keeper di Hadara Oren ad esempio, vengono seguite le vicende di alcune comunità agricolo pastorali nel cuore della Cisgiordania occupata, svelando “un intimo microcosmo di un conflitto più ampio, in cui contadini arabi, coloni israeliani e giovani soldati si ritrovano invischiati in una battaglia di identità, territorio e coscienza”[47]. L’opera ritrae attivisti israeliani che si schierano a difesa dei pastori beduini palestinesi angariati dai coloni israeliani, illuminando con rigore documentaristico le dissonanze interne ad una società spaccata tra nazionalismo, volontà di potenza, bisogno di sicurezza da un lato e la volontà di preservare valori democratici ed umanitari dall’altro. Vedendo questo lavoro sono rimasto impressionato da situazioni oppositive tra coloni e attivisti vissute sul filo del rasoio della escalation fisica: segnali di una società sull’orlo della deflagrazione violenta.

Quindi le faglie interne, etniche, religiose, sociali, centro periferia, tra apparati, politiche, costituiscono un elemento ineludibile in ogni valutazione sulla realtà di Israele al giorno d’oggi, e stanno mettendo a durissima prova la compattezza del Paese, nonché, in definitiva, il suo futuro.

Estensione del modello e rischi per terzi

Il riferimento a Erodoto e alla sua Caria oggi parte della Turchia all’inizio di questo lavoro non è casuale: la Turchia afferisce come detto allo stesso teatro geopolitico di Iran e Israele ed ha rapporti sedimentati nei millenni con la Penisola italiana. Rapporti oggi improntati alla cooperazione industriale. Il Paese sta attraversando fase di forte espansione militare-industriale: tra il 2019 e il 2023 le sue esportazioni di armamenti sono raddoppiate, posizionandola all’undicesimo posto mondiale, trainate soprattutto da elicotteri da combattimento e droni[48], e questo la sta rendendo un importante hub tecnologico, al pari di Israele. Le relazioni tra i due Paesi, senza dilungarsi, sono ondivaghe. Al contempo, la cooperazione militare tra Grecia, Cipro e Israele si è saldata per bilanciare le ambizioni turche nel mediterraneo orientale, attraverso un corridoio energetico comune, esercitazioni militari congiunte, sistemi di difesa integrati[49]. In questo scenario, per l’Italia si profila una situazione di potenziale doppio vincolo: come partner di Israele nel campo high-tech e difensivo, ma anche collaboratore industriale della Turchia attraverso joint ventures come quella con Baykar. Se dovessero emergere tensioni tra Ankara e Tel Aviv, per questioni politiche o economiche, Roma potrebbe essere chiamata a scegliere o a operare in condizioni di pressione contrattuale, con costi reputazionali ed economici per i comparti italiani della difesa, vedi Leonardo.

Crisi, militarizzazione e scenari futuri

Concludiamo questo lavoro tentando di fornire una risposta alla domanda contenuta nel titolo: Israele e l’Iran non sono civiltà in collisione, ma Stati in cui memorie e narrazioni di sé, la rivoluzione islamica[50] e la Shoah[51], sono strumenti utilizzati dalle leadership per cementare un consenso interno scosso da fragilità ormai endogene. Entrambi i poteri fanno ricorso alla militarizzazione della vita pubblica (in Iran i Pasdaran dominano sicurezza ed economia[52], in Israele la difesa assorbe circa il 9% del PIL[53]), esasperando un antagonismo politico strategico mascherato da conflitto identitario. Teheran legittima la sua proiezione regionale attraverso la retorica anti-israeliana della Rivoluzione islamica, mentre Israele brandisce il trauma della Shoah e la retorica del “mai più” per giustificare un’interpretazione securitaria e uno stato di guerra permanenti. Ne derivano radicalizzazione reciproca, logoramento delle forze moderate e instabilità strutturale[54].

Nei prossimi 12 mesi sarà importante monitorare i seguenti aspetti: la capacità operativa dei proxy iraniani, già duramente colpiti[55], l’andamento e le scadenze chiave del dossier nucleare iraniano con tutte le implicazioni diplomatiche e di confronto che ne derivano[56], la tenuta degli apparati di potere e dei fronti interni, a Teheran[57] come a Gerusalemme[58].

[1] Diplomacy or defiance: Iran’s rulers face existential choice after US-Israeli strikes | Reuters

[2] Fearing No-shows Amid Wider Gaza Offensive, IDF Avoids Calling Up Reservists Who Say They Won’t Report – Israel News – Haaretz.com

[3] Israeli military chief opposes Gaza war expansion, raising pressure on Netanyahu | Reuters

[4] Israel weighs options in Gaza: 4 scenarios | AP News

[5] PERSIAN LANGUAGE i. Early New Persian – Encyclopaedia Iranica

[6] Twelver Shi’ah | Meaning, History, & Beliefs | Britannica

[7] Safavid dynasty | History, Culture, Religion, & Facts | Britannica

[8] https://pure.manchester.ac.uk/ws/portalfiles/portal/54564323/FULL_TEXT.PDF

[9] Iran – Politics, Religion, Society | Britannica

[10] iran-forward-defence-strategy-en

[11] iran-forward-defence-strategy-en

[13] Evyatar Friesel, ‘The Holocaust: Factor in the Birth of Israel?’

[14] Military technology | Definition, History, Advances, & Weapons | Britannica

[15] Israel’s National Security Doctrine: The Report of the Committee on the Formulation of the National Security Doctrine (Meridor Committee), Ten Years Later | INSS

[16] The Survivors | Holocaust Encyclopedia

[17] 70 Years of Remembering and Building: Holocaust Survivors and Israel

[18] https://pure.uva.nl/ws/files/22149964/0967010617747202.pdf

[19] Defense (Emergency) Regulations | B’Tselem

[20] Iran and the Palestinians | The Iran Primer

[21] What Is Hezbollah? | Council on Foreign Relations

[22] Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons (NPT) – UNODA

[23] GOV/2005/77 – Implementation of the NPT Safeguards Agreement in the Islamic Republic of Iran – Resolution

[24] UN Security Council Resolution 1737 (2006)

[25] The lives lost in Gaza: A closer look at those killed in the conflict so far

[26] UN inquiry accuses Israel of seeking to destroy Gaza healthcare system | Reuters

[27] Lebanon on edge after deadliest border clashes since 2006 | Reuters

[28] https://researchbriefings.files.parliament.uk/documents/CBP-10002/CBP-10002.pdf

[29] Drone attack caused no damage or casualties in Isfahan, says Iran foreign minister | Reuters

[30] Israel says it hit dozens of military targets in Iran, including nuclear research site | Reuters

[31] Israel signals Iran campaign can end soon but much hinges on Tehran | Reuters

[32] Iran’s Forgotten Ethnic Minorities | RAND

[33] Iran’s generational leadership change – PeaceRep

[34] The IRGC: Iran’s Most Powerful Institution – No Labels

[35] The Islamic Revolutionary Guard Corps (IRGC) | Council on Foreign Relations

[36] The IRGC: Iran’s Most Powerful Institution – No Labels

[37] Iran’s Intelligence Organizations and Transnational Suppression | The Washington Institute

[38] The looming battle for succession in Iran – Engelsberg ideas

[39] Putting Israel’s Periphery in the Center | Association for Civil Rights in Israel (ACRI) – archive

[40] Netanyahu’s rule tested by ultra-Orthodox military draft | AP News

[41]Israeli military reservists at centre of anti-government protests | Protests News | Al Jazeera

[42] Russian Jewish Immigration and the Future of the Israeli-Palestinian Conflict – MERIP

[43] Israeli military reservists at centre of anti-government protests | Protests News | Al Jazeera

[44] Families of hostages stage protests on 600th day of Israel-Gaza war | Israel-Gaza war | The Guardian

[45] Israelis protest as the IDF readies plans to occupy Gaza City – The Washington Post

[46] Israel begins attack on Gaza City, calling up to 60,000 reservists – ABC News

[47] THE SHEPHERD’S KEEPER – JMT Films

[48] Turkey world’s 11th biggest arms exporter, reports Stockholm International Peace Research Institute

[49] Deep sea rivals: Europe, Turkey, and new eastern Mediterranean conflict lines – ECFR

[50] The Fundamentals of Iran’s Islamic Revolution

[51] Netanyahu defends comparison of Iran, Nazi Holocaust | Reuters

[52] The Islamic Revolutionary Guard Corps (IRGC) | Council on Foreign Relations

[53] Israel to raise defence spending to meet security challenges | Reuters

[54] The Israel-Iran Conflict: Q&A with RAND Experts | RAND

[55] Israel’s and Iran’s Military Adventurism Has Put the Middle East in an Alarmingly Dangerous Situation | Carnegie Endowment for International Peace

[56] The Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA) at a Glance | Arms Control Association

[57] The Iran–Israel War and the Stability of the Islamic Regime | INSS

[58] Divided Israel faces internal unrest amid escalating Gaza conflict | Israel-Palestine conflict News | Al Jazeera