La guerra dei 12 giorni (13–24 giugno 2025) tra Iran e Israele ha rappresentato il culmine di uno scontro – quello tra Teheran e Tel Aviv, entrato nella sua fase più “calda” dopo gli attentati del 7 ottobre 2023 – collisione dalle caratteristiche militari, ma con finalità geopolitiche, e pesanti ripercussioni sul piano securitario per l’intera area mediorientale. L’obiettivo di Israele – ancor prima che fermare il programma nucleare iraniano o rovesciare il regime di Teheran – è stato infatti quello di conseguire, attraverso la neutralizzazione delle sue capacità militari, lo scardinamento dell’asse regionale a guida iraniana. Nell’ottica di Tel Aviv tale allineamento – il cosiddetto “Asse della resistenza” – costituiva la spina dorsale di un ordine ostile agli interessi dello Stato ebraico e come tale doveva essere scompaginato per creare quello che il premier israeliano Benyamin Netanyahu ha definito «un nuovo ordine regionale». Appartenevano all’iniziativa intrapresa a tal fine la campagna militare nella Striscia di Gaza (compresa l’invasione di terra e la sua occupazione decise nell’estate 2025); l’espansione del programma di annessioni in Cisgiordania; l’invasione del Libano contro Hezbollah combattuta fino al novembre 2024; i bombardamenti aerei contro le forze Houthi in Yemen; la strategia dei ripetuti interventi in Siria, volti prima a favorire la caduta del presidente Bashar al-Assad e poi a indebolire il nuovo regime guidato da Ahmed al-Sharaa. Il pesante indebolimento dell’Asse della resistenza a seguito dei colpi inferti da Israele negli ultimi due anni ha prodotto un vuoto di potere nella regione, destinato ad agire come catalizzatore di instabilità. Attori locali e non hanno già dimostrato di sentirsi incoraggiati ad agire unilateralmente per promuovere i propri interessi: ciò è emerso in maniera lampante, per esempio, nell’intervento turco a sostegno proprio dei ribelli siriani durante il rovesciamento del governo assadista nel dicembre 2024, così come nel bombardamento israeliano – per la prima volta – di un Paese del golfo Persico, lo scorso 9 settembre, con l’attacco contro la capitale del Qatar Doha. Questa deriva “disgregante” e “disgregatrice” dell’ordine regionale è direttamente legata alla grave fase di debilitazione sperimentata dall’Asse della resistenza e alla conseguente difficoltà nel gestire gli spazi precedentemente rivendicati e gestiti.

L’Asse della resistenza: forme e profili dello “spazio persiano”

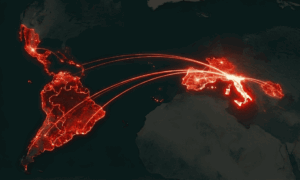

L’Iran e i suoi gruppi alleati in Medio Oriente formano una coalizione informale spesso definita collettivamente come l’Asse della resistenza. Di questa coalizione fanno parte, oltre a Teheran, il Movimento islamico di resistenza (Hamas) palestinese, il Partito di Dio (Hezbollah) libanese, i Partigiani di Dio (Ansarallah, colloquialmente noti come Houthi) in Yemen e le Forze di mobilitazione popolare (Pmf) in Iraq (tra le quali si annoverano numerosi comandanti dell’Irgc[1] appositamente distaccati[2]). Fino al dicembre 2024 faceva parte di questo allineamento anche la Siria guidata dal regime filo-iraniano di Bashar al-Assad, sebbene il governo baathista di Damasco sia stato l’unico membro dell’Asse della resistenza a non aver preso parte attiva allo scontro contro Israele esploso dopo il 7 ottobre 2023. Proprio a seguito del rovesciamento di Assad alla fine del 2024, l’alleanza ha sperimentato un considerevole indebolimento, a causa del conflitto con Israele e di altre turbolenze politiche, portando alcuni osservatori a concludere che i suoi membri siano stati gravemente indeboliti o siano addirittura sull’orlo della sconfitta.

Il termine effettivo è stato coniato originariamente nel 2003, in risposta alla designazione del 2001 da parte del presidente degli Stati Uniti George W. Bush di Iran, Iraq e Corea del Nord come l’“Asse del male” (“Axis of evil”, nella versione originale in inglese). Nel tempo, si è evoluto in un’alleanza informale di attori che si opponevano all’ordine internazionale guidato dagli Stati Uniti, operante in diversi paesi del Medio Oriente. Gruppi come le Pmf, Hezbollah o gli Houthi non sono semplici “attori non statali”, ma sono radicati all’interno delle strutture statali dei loro rispettivi Paesi, dove detengono un’influenza significativa sulla politica locale a prescindere dal proprio rapporto con l’Iran. I vari membri dell’asse hanno sviluppato relazioni economiche con molteplici entità e stati, sia a livello regionale che globale; queste reti hanno consentito all’asse di resistere a minacce esterne e interventi politici come attacchi militari e sanzioni. Questi gruppi si sono allineati agli obiettivi di politica estera di Teheran e, a volte, hanno contribuito a proiettare il potere e l’influenza iraniana nella regione, ma hanno anche dato priorità alle loro ambizioni di autorità interna. In altre parole, descrivere l’Asse della resistenza secondo lo schema comunemente impiegato – quello “della ragnatela”, con un Iran centrale da cui si diramano le altre entità da esso costruite e controllate – è un modo scorretto di rappresentare i rapporti tra Teheran e i suoi partner regionali. Ne è un esempio il caso di Kataeb Hezbollah, una potente milizia irachena affiliata alle Pmf. Precedentemente descritta da molti come un “proxy” iraniano, il gruppo ha attaccato e ucciso tre militari americani nel gennaio 2024 a Tower 22, lungo il confine tra Giordania e Siria. Questa azione è stata intrapresa contro il volere esplicito dell’Irgc, che successivamente ha implorato K.H. di dichiarare un cessate il fuoco.

Centrale nella nascita dell’asse sono stati due eventi: il rapporto tra Iran ed Hezbollah a partire dall’invasione israeliana del Libano del 1982 e la guerra tra Iraq e Iran, che insanguinò la regione per buona parte degli anni Ottanta. Nel primo caso, il sostegno fornito alla resistenza sciita libanese (poi coagulatasi sotto il nome di Hezbollah) contro l’occupazione israeliana di buona parte del Libano centro-meridionale fornì al neonato regime persiano l’opportunità di esportare la propria rivoluzione islamica a così breve distanza dall’esperienza del 1979. Non dunque un banale supporto militare, bensì una scelta strategica narrata come la diffusione di un preciso modello ideologico. La scelta dei combattenti di Hezbollah di abbracciare il loro ruolo quale avanguardia rivoluzionaria islamica non solo li distinse dal resto degli altri gruppi armati locali ma fornì anche al partito un profilo internazionale e ideologico più strutturato e gettò le basi per uno stretto rapporto con i “fratelli rivoluzionari sciiti” di Teheran. Il rapporto tra Iran ed Hezbollah giocò un ruolo tale da divenire in seguito un modello su cui impostare i rapporti tra il governo iraniano e le nuove aggiunte all’Asse della resistenza, come gli Houthi o Hamas.

Nel secondo caso, invece, lo shock dell’invasione diretta dell’Iran da parte del vicino Iraq ha spinto Teheran a concentrarsi sullo sviluppo delle proprie capacità di proiezione del potere e sull’attuazione di una strategia di “difesa avanzata”. L’obiettivo era chiaro: impedire il ripetersi di una situazione simile a quella patita durante l’aggressione di Saddam Hussein, cioè in altre parole allontanare dai propri confini il terreno di scontro con gli ipotetici nemici per evitare di dover combattere sul proprio territorio. Tale scopo è stato perseguito attraverso la promozione di capacità di deterrenza asimmetrica contro le minacce percepite, principalmente quella di Israele. Questa ricerca ha portato l’Iran a sostenere la formazione di gruppi armati in altre parti del Medio Oriente, come Hezbollah in Libano, il Corpo Badr in Iraq e gruppi armati palestinesi, inclusi Hamas e la Jihad Islamica Palestinese. La Forza Quds del Corpo delle Guardie Rivoluzionarie Islamiche (Irgc) è diventata un attore cruciale nel rafforzare i rapporti con questi gruppi. Nel tempo, gli sforzi dell’Irgc hanno radicato questi gruppi all’interno dei loro rispettivi Stati, attraverso connessioni economiche, ideologiche e militari sempre più profonde, mentre l’Irgc ha anche cercato di integrarli in una rete regionale dedicata a promuovere interessi comuni.

L’Asse della resilienza: la sconfitta non mette la parola fine all’influenza iraniana

Nonostante la severa sconfitta patita per mano delle Forze di difesa israeliane (Idf) e la conseguente invasione dello spazio persiano da parte di attori terzi, l’Asse della resistenza rimane una forza da tenere in considerazione nelle dinamiche mediorientali. Il rischio di interpretare la sua decapitazione per mano di Israele come la sua inevitabile fine, tralasciando una lunga storia di resilienza e adattamento, rappresenta un pericolo concreto.

Per esempio, Hezbollah continua a costituire un elemento centrale del perimetro di sicurezza iraniano, nonostante il suo indebolimento e l’uccisione del suo leader Hassan Nasrallah. Del resto, il gruppo libanese già in passato ha vissuto quasi ciclicamente forti perdite a seguito dei suoi scontri con Israele, riuscendo col tempo a ricostruire una posizione tale da minacciare nuovamente la sicurezza del confine settentrionale dello Stato ebraico. Come ha raccontato l’ex diplomatico statunitense Ryan Crocker: «L’invasione e la conseguente occupazione israeliana (del Libano, ndr) hanno creato Hezbollah. Ed ero in Libano in qualità di ambasciatore degli Stati Uniti quando gli israeliani decapitarono Hezbollah per la prima volta con l’assassinio di Abbas Musawi (…) Beh, quella decapitazione non indebolì esattamente Hezbollah».

Un altro momento critico è stato l’assassinio del fondatore e leader dell’asse, il generale iraniano Qassim Soleimani, e del leader delle Pmf, Abu Mehdi al-Muhandis, all’aeroporto di Baghdad nel gennaio 2020, da parte dell’aviazione statunitense. La loro uccisione rappresentò l’apogeo della campagna di “massima pressione” lanciata dalla prima amministrazione Trump contro la rete di alleati di Teheran. All’epoca tale coalizione aveva adottato un modello di leadership gerarchico, frutto soprattutto della professionalizzazione che aveva accompagnato la guerra sostenuta dalle milizie sciite contro lo Stato islamico dell’Iraq e del Levante (Isis) negli anni immediatamente precedenti, a sua volta una sfida potenzialmente fatale tradottasi in un adattamento strategico di grande respiro. La catena di comando – politica, operativa, logistica – vedeva Soleimani e la sua Forza Quds al vertice, secondo un approccio di tipo verticale, e la sua morte fu considerata un duro colpo per l’Iran e per l’asse nel suo complesso.

Tuttavia, sebbene l’attacco sia stato una grave perdita per l’organizzazione, l’asse alla fine si è ripreso modificando la propria struttura per affrontare le nuove sfide del contesto mediorientale. Questo asse riformato è passato da un’organizzazione guidata dall’Iran in modo gerarchico a una in cui i membri costituenti godevano di maggiore autonomia e interagivano in modo più indipendente sia con Teheran che tra loro. L’iniziale difficoltà del successore di Soleimani, Ismael Qaani, nel mantenere i livelli dei rapporti sviluppatisi sotto il suo predecessore e molto spesso figli del carisma e dell’abilità individuale del generale iraniano, hanno spinto Teheran a favorire un’alleanza meno dipendente dalle singole figure. Scelta dettata da una questione soprattutto di sicurezza, volta a minimizzare i rischi, ma anche dall’intelligenza di trasformare una situazione di criticità in un’opportunità per riplasmare l’alleanza su basi più elastiche.

Questo passaggio ha anche consentito all’Iran di continuare a beneficiare della “plausibile negabilità” quando altri gruppi costituenti effettuavano attacchi. In questa versione riformata dell’asse, Hassan Nasrallah e Hezbollah – in virtù del loro prestigio e della loro forza – sono emersi come attori cruciali, fornendo spesso orientamenti strategici persino a Qaani. Questi cambiamenti hanno permesso all’asse di riprendersi dai danni e di riconfigurarsi.

Oggi le componenti superstiti dell’Asse della resistenza rimangono attori di peso nelle dinamiche regionali. Mentre il suo indebolimento dopo la sconfitta patita contro Israele ha spinto lo Stato libanese a imbarcarsi in una difficile operazione per cercare di disarmarlo, Hezbollah resta una forza politico-militare rilevante nel Levante. Prima della guerra poteva contare – secondo le stime – su 50.000 uomini, di cui soltanto poche migliaia sarebbero rimasti uccisi nella guerra contro Israele. Secondo il ministero della Difesa israeliano, dei circa 120.000-200.000 razzi a disposizione degli arsenali del gruppo paramilitare, almeno quattro-quinti sarebbero stati distrutti dagli attacchi mirati israeliani, o consumati durante il conflitto. Ciononstante, gli oltre 20.000 razzi a sua disposizione rimangono una minaccia rilevante. Hezbollah risulta indebolito soprattutto per questioni logistiche (la perdita della Siria, utile retroterra strategico attraverso il quale fluivano i rifornimenti iraniani in armi e munizioni) e strutturali (le gravi perdite a livello di catena di comando dovute agli assassinii mirati compiuti da Israele).

Analoghe considerazioni valgono per l’Iran. Sebbene colpita duramente durante la guerra dei 12 giorni, Teheran è rimasta in piedi e ha anzi potuto ricompattare una parte importante della popolazione dietro la causa della difesa nazionale. Prestigio a parte ed escludendo dal computo il programma nucleare in sé, la repubblica islamica ha perso soprattutto un numero impressionante di ufficiali, che ne limiterà la capacità operativa nel prossimo futuro, oltre alla quasi totalità dei propri apparati di difesa aerea (tanto a livello di aviazione che di contraerea). Complessivamente però l’Iran ha mantenuto intatte il grosso delle proprie forze armate e ha anzi dimostrato di poter colpire quasi impunemente le città israeliane grazie alle proprie forze missilistiche, solo marginalmente intaccate dai raid israeliani. Gli sforzi messi in campo da Teheran per ricostruire le proprie difese aeree, grazie in particolare a partner come la Cina, dimostra come il governo iraniano ritenga verosimile un nuovo scontro con Israele nel prossimo futuro. Per quanto riguarda, dunque, l’operatività nella regione la conclusione deve essere necessariamente orientata alla prudenza. Lungi dall’aver creato un «nuovo ordine regionale», il conflitto israelo-iraniano ha prodotto una pericolosa via di mezzo, terremotando da un lato il vecchio ordine senza riuscire a portare tale afflato fino in fondo, imponendone uno nuovo sostitutivo. Il desiderio di tutti gli attori coinvolti di cambiare gli equilibri a proprio favore, unito alla loro incapacità – presi singolarmente – di imporre una visione complessiva alla regione, è un fatto destinato inevitabilmente ad aumentare la conflittualità e ad espanderla anzi a contesti e Paesi precedentemente risparmiati. Il caso del raid israeliano a Doha, in Qatar, nazione per lungo tempo considerata – come le altre petromonarchie arabe – un porto franco per investimenti sicuri e rendez-vous diplomatici di alto livello, dimostra la trasformazione dell’intero assetto regionale in un campo di battaglia destinato a generare nuove turbolenze nel prossimo futuro.

[1] Pasdaran iraniani.

[2] Jabar, Faleh Abdul (2003), The Shia Movement in Iraq, London, Saqi Books, p. 253.