“Teheran, notte senza luna. Le strade della capitale sono illuminate solo dai fari delle moto che sfrecciano tra barricate improvvisate. I muri sono coperti di graffiti che inneggiano alla libertà, mentre in lontananza si sente l’eco di colpi di arma da fuoco. Nelle province di confine, i Pasdaran tentano di contenere le rivolte etniche, mentre a sud le petroliere rallentano la marcia, temendo che lo stretto di Hormuz possa essere chiuso da un momento all’altro. La Guida Suprema medita se restare o lasciare un Paese sospeso tra un passato che non regge più e un futuro che fa paura a tutti — ai suoi vicini, alle grandi potenze, e persino ai suoi stessi cittadini.”

Le crepe della Repubblica Islamica

Negli ultimi anni la Repubblica Islamica dell’Iran è apparsa come un gigante dai piedi d’argilla. Forte di un apparato repressivo radicato, di un’ideologia religiosa che ha retto per oltre quarant’anni e di un ruolo di primo piano nello scacchiere mediorientale, il regime guidato dall’ayatollah Khomeini prima, e Khamenei poi, si è sempre mostrato capace di resistere a pressioni interne e internazionali.

Eppure, le tensioni economiche, la crisi sociale e l’isolamento diplomatico, nonché il conflitto aperto con Israele, hanno posto un interrogativo che fino a poco tempo fa sembrava impensabile: cosa succederebbe se il regime collassasse? Quali i rischi, non solo per l’Iran ma per l’intero Medioriente?

La Repubblica Islamica è nata nel 1979 dalle ceneri del regime dello Scià Reza Pahlavi, deposto da un’ondata di moti di protesta contro l’oppressione e la corruzione dello Stato di cui era ritenuto latore, oltre che per la collusione con la Savak, la temuta e violenta polizia segreta.

Da allora, l’architettura istituzionale iraniana ha combinato una struttura teocratica, incarnata nella figura della Guida Suprema e nell’alto clero sciita, conservando solo alcune istituzioni elettive che, pur limitate e controllate dall’alto, hanno garantito una parvenza di partecipazione del popolo. Tuttavia, negli ultimi anni, questa formula è entrata in crisi.

La popolazione iraniana, composta per oltre il 60% da cittadini sotto i 35 anni, vive un crescente divario generazionale con i leader religiosi. Le nuove generazioni chiedono maggiore libertà, opportunità economiche e apertura al mondo, mentre il regime risponde con repressione, censura e controllo capillare.

Un primo segnale sulla debole tenuta del regime è stato rappresentato dall’ondata di proteste esplosa dopo la morte di Mahsa Amini, una giovane arrestata dalla polizia religiosa per non aver indossato correttamente il velo e assassinata durante la detenzione: un movimento spontaneo, trasversale e diffuso che ha scosso il Paese ben oltre le aspettative delle autorità.

L’Iran dei Pasdaran

A livello economico, poi, le sanzioni occidentali hanno colpito duramente. L’uscita degli Stati Uniti dal JCPOA (l’accordo sul nucleare del 2015), voluta dal presidente Trump, e la conseguente stretta sulle esportazioni petrolifere hanno ridotto le entrate dello Stato, spingendo Teheran a rafforzare i legami con Russia e Cina. Prezzo pagato soprattutto dalla popolazione a causa dell’inflazione oltre il 40% e della disoccupazione giovanile, stimata oltre il 25%.[1]

Per non parlare del grave colpo inferto da Israele e dagli USA alla reputazione militare iraniana, dopo i recenti bombardamenti effettuati dalle rispettive aeronautiche sui siti del programma nucleare del paese, oltre che alle pesanti sconfitte subite dai clienti sciiti dell’Iran inferte da Tel Aviv: Hezbollah decapitato di gran parte dei suoi vertici in Libano, Assad esiliato dalla Siria (con conseguente collasso del regime alawita), Hamas ridotto ai minimi termini e miliziani Houthi continuamente bombardati.

Con una reputazione così danneggiata, pertanto, gli analisti di tutto il mondo si sono interrogati su di una possibile caduta del regime teocratico e sulle eventuali conseguenze di un passaggio di potere, o peggio, di un suo vuoto.

Per quanto concerne il primo scenario, un eventuale colpo di Stato, pacifico o violento, che avvenga internamente al regime passerebbe necessariamente per il consenso dei Pasdaran, corpo militare d’élite, pretoriani dell’ayatollah, i guardiani della rivoluzione sono divenuti con gli anni il vero ganglio decisionale del paese, con il controllo effettivo su Politica, Economia e Difesa.[2]

Molti dei loro membri o ex comandanti, infatti, hanno fatto carriera nelle istituzioni: siedono in parlamento, controllano ministeri, guidano governatorati provinciali, oltre ad essere formalmente i garanti dell’ortodossia del regime, con grande voce in capitolo sulle decisioni strategiche, dalla politica estera al programma nucleare.

Essi infatti sono i principali candidati alla sostituzione della Guida Suprema. In tale scenario non è chiaro se opterebbero per la deposizione di Khamenei, attribuendo alla guida suprema tutta la responsabilità delle ultime vicissitudini, semplicemente appoggiando un suo successore, magari più facile da controllare, oppure direttamente rimuovendo per sempre la figura stessa di Ayatollah ed instaurando una dittatura militare de facto, personalistica o collettiva che sia.

Oltre l’orlo del baratro

Tuttavia, qualora il dissenso popolare dovesse essere talmente forte da travolgere l’intero complesso istituzionale, Pasdaran inclusi, ciò comporterebbe conseguenze tanto gravi quanto difficilmente prevedibili, non solo al livello regionale quanto anche globale.

Uno dei rischi, ad esempio, riguarderebbe la sicurezza degli approvvigionamenti di idrocarburi: lo stretto di Hormuz, che separa l’Iran dall’Oman, è il principale collo di bottiglia del commercio petrolifero mondiale. Circa un quinto del greggio e del gas naturale al mondo passano da lì.[3]

Un collasso del regime, infatti, rischierebbe di compromettere la sicurezza della navigazione in tutto il golfo Persico. Attacchi navali, sabotaggi di infrastrutture e fenomeni di pirateria di gruppi criminali liberati dal caos derivante da un vuoto di potere metterebbero in pericolo la stabilità dei mercati energetici, facendone impennare i prezzi.

La questione più delicata, però, resta quella del programma nucleare. Negli ultimi anni Teheran ha accelerato l’arricchimento dell’uranio, avvicinandosi alla soglia tecnica necessaria per la costruzione di un ordigno atomico.

Senza una transizione politica controllata, gli impianti e i materiali sensibili rischierebbero di finire nelle mani sbagliate come gruppi criminali, organizzazioni terroristiche o Stati terzi. Ancora non è noto con precisione cosa sia rimasto del materiale fissile prodotto da Teheran prima che Israele e Stati Uniti ne bombardassero gli impianti di produzione nel giugno scorso, ma alcuni analisti sostengono che sarebbe stato spostato preventivamente agli attacchi e ridislocato in località segrete.[4]

Ad ogni modo, si avvererebbe uno scenario da incubo per la comunità internazionale, che vedrebbe aprirsi la possibilità concreta di proliferazione incontrollata di tecnologia e materiale nucleare, sulla stregua di quanto accaduto all’indomani della caduta dell’Unione Sovietica nel 1992.

Inoltre, come ulteriore fattore di rischio, bisogna tenere in considerazione la coesione sociale del Paese, la quale non è affatto garantita. L’Iran, infatti, non è un blocco monolitico, ma un mosaico di etnie e identità. Accanto alla maggioranza persiana e sciita vivono curdi, arabi, azeri e baluci, solo per citarne i principali.

Alcuni di questi gruppi hanno da tempo rivendicazioni autonomiste o indipendentiste e hanno già ingaggiato scontri con le autorità centrali. La dissoluzione della teocrazia potrebbe offrire loro l’occasione di intensificare le spinte separatiste, con il rischio concreto di una guerra civile o di una frammentazione territoriale simile a quella che ha caratterizzato Siria, Libia ed ex Jugoslavia, tutti scenari dal triste ed incompiuto esito.

Ad ogni modo, la prospettiva di una crisi di tale portata non può lasciare indifferenti le grandi potenze. Gli Stati Uniti, pur ostili al regime, sono consapevoli cosa potrebbe arrecare un vuoto di potere a Teheran.

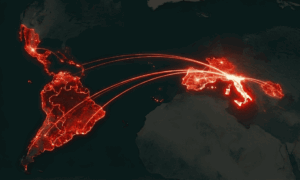

La Russia, che aveva stretto con l’Iran un’alleanza strategica nell’ex Siria baatista di Assad e un rapporto di collaborazione militare dopo l’invasione dell’Ucraina tramite la fornitura dei famigerati droni kamikaze Shahed (oggi prodotti direttamente dalla Russia con il nome “Geran”)[5], perderebbe un partner chiave a favore di un’eventuale ed ulteriore estensione della sfera d’influenza americana in Medioriente.

La Cina, allo stesso modo, partner commerciale e primo acquirente del petrolio iraniano, perderebbe un tassello chiave della Belt and Road Initiative e rischierebbe di vedere minacciata la propria sicurezza energetica, oltre a ritrovarsi con un fianco scoperto in Medioriente, non più presidiato da un alleato antiamericano e possibile nuovo teatro di guerre civili oltre che nuova casa per organizzazioni terroristiche.

Nelle regioni periferiche del paese, come nel Sistan-Baluchistan al confine con il Pakistan e l’Afghanistan, infatti, vivono cospicue minoranze sunnite e gruppi estremisti potrebbero radicarvisi facilmente trovando terreno ideologicamente a loro favorevole, magari sponsorizzati dai Talebani o da Islamabad, entrambi desiderosi di espandere la propria sfera di influenza nel paese vicino.

Il paradosso dell’Iran sta proprio qui. Da un lato, il regime appare logorato, incapace di rispondere alle domande della società e privo di prospettive a lungo termine. Dall’altro, la sua caduta potrebbe aprire scenari ancora più pericolosi per la stabilità internazionale. Non è detto che alla fine della Repubblica Islamica segua una democrazia liberale: molto più probabile è un periodo di instabilità, di lotte interne, di nuove forme di autoritarismo e conflitti settari.

Prepararsi al “giorno dopo” diventa dunque fondamentale. La comunità internazionale deve porsi la domanda non solo se il regime cadrà, ma cosa accadrà quando e se ciò dovesse avvenire.

L’Iran, con la sua posizione di crocevia geografico, la sua popolazione giovane e istruita, le sue immense riserve energetiche e il suo ruolo nel sistema di alleanze regionali, è troppo importante per pensare che un collasso resti confinato al suo interno. Sarebbe piuttosto un terremoto geopolitico di carattere sovraregionale, con propagazioni fino all’Europa, all’Asia e agli Stati Uniti.

Per ora la Repubblica Islamica resiste, forte del suo apparato repressivo e della capacità di adattarsi a crisi che avrebbero piegato molti altri Paesi. Ma le crepe si allargano, e il ricordo di quanto accadde nel 1979 pesa come un monito.

[1] https://iranopendata.org/en/explore/iran-inflation-vs-region-imf ;

https://www.mei.edu/blog/iranian-youth-and-protest-movement-2023-drivers-and-limitations

[2] https://www.dw.com/en/irans-complex-political-and-military-power-structure/a-72976165

[3] https://www.reuters.com/business/energy/oil-markets-see-closure-hormuz-strait-unlikely-eni-ceo-says-2025-06-18

[4] https://www.defensenews.com/news/pentagon-congress/2025/06/25/strikes-only-set-back-irans-nuclear-program-by-months-us-report-says

[5] https://kyivindependent.com/russia-can-produce-up-to-2-700-shahed-type-drones-per-month-intelligence-says