Medio Oriente polarizzato

A quasi due anni di distanza dal fatidico attacco di Hamas a Israele del 7 ottobre 2023, l’equilibrio dei rapporti di forza tra gli attori principali del Medio Oriente, le rispettive posture e strategie appaiono decisamente mutate e in continuo aggiornamento.

Il Medio Oriente è dominato da anni dalla contrapposizione esistenziale tra Iran e Israele che si articola su vari livelli, soprattutto quello ideologico e militare. L’Iran dopo la rivoluzione islamica del 1979 passa da Paese alleato di Usa e Israele con i quali intrattiene solidi rapporti economico militari a nemico esiziale dell’Occidente entrando nella lista degli Stati canaglia dell’“Asse del Male”[1].

La Rivoluzione iraniana rappresenta così la faglia temporale di un cambiamento geopolitico del Medio Oriente che percorre ininterrottamente la storia degli ultimi 46 anni fino ad oggi.

In questo arco temporale Iran e Israele polarizzano lo spazio geopolitico incarnando l’uno la negazione dell’altro. Sia in termini di propaganda identitaria[2] che in termini politici e militari.

Entrambi i Paesi sviluppano strategie opposte volte direttamente e indirettamente al contenimento e/o all’indebolimento dell’altro.

Israele erigendosi come fortezza nel deserto “contro tutti” dotata di armamenti nucleari, apparati militari all’avanguardia, servizi di intelligence sofisticati pronti ad azioni di sabotaggio e prevenzione, addestramento militare permanente dei civili[3].

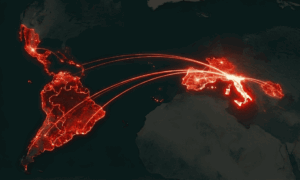

La repubblica islamica puntando su un programma di dotazione nucleare in chiave duale (civile e militare) e attuando la strategia della “difesa avanzata”mediante il cosiddetto “Asse della Resistenza”: un’azione militare asimmetrica e decentrata attraverso il sostegno e l’intervento di proxy, alleati e partner sub-regionali (Hamas, Jip[4], Hezbollah, Houthi) coordinata centralmente dall’IRGC Qf[5], volta ad estendere la sfera di influenza di Teheran su tutto il Medio Oriente e ad esercitare una pressione costante nei confronti di Israele e dei suoi eventuali alleati.

Questa polarizzazione si acuisce ed esplode il 7 ottobre 2023 che si palesa come una tragica epifania geopolitica. La micidiale azione di Hamas sponsorizzata dalla repubblica islamica attiva l’altrettanto durissima reazione di Israele che da allora persegue una chiara strategia finalizzata all’annichilimento dell’Asse della Resistenza iraniano e del suo programma nucleare.

Dall’offensiva nella striscia di Gaza contro Hamas, alla decapitazione dei vertici militari di Hezbollah nel sud del Libano e in Siria[6], alla guerra dei dodici giorni contro lo stesso Iran (13 giugno 2025) e, da ultimo, agli attacchi mirati in Qatar a Doha (vertici di Hamas, 10 settembre 2025) e a Sana’a in Yemen (Houthi, 11 settembre 2025) Israele sta realizzando, mediante una “guerra infinita[7]”, il disegno di ribaltare i rapporti di forza (con l’Iran) nella regione e di porsi come potenza militare egemone del Medio Oriente, premessa per il progetto[8] “Grande Israele[9]”.

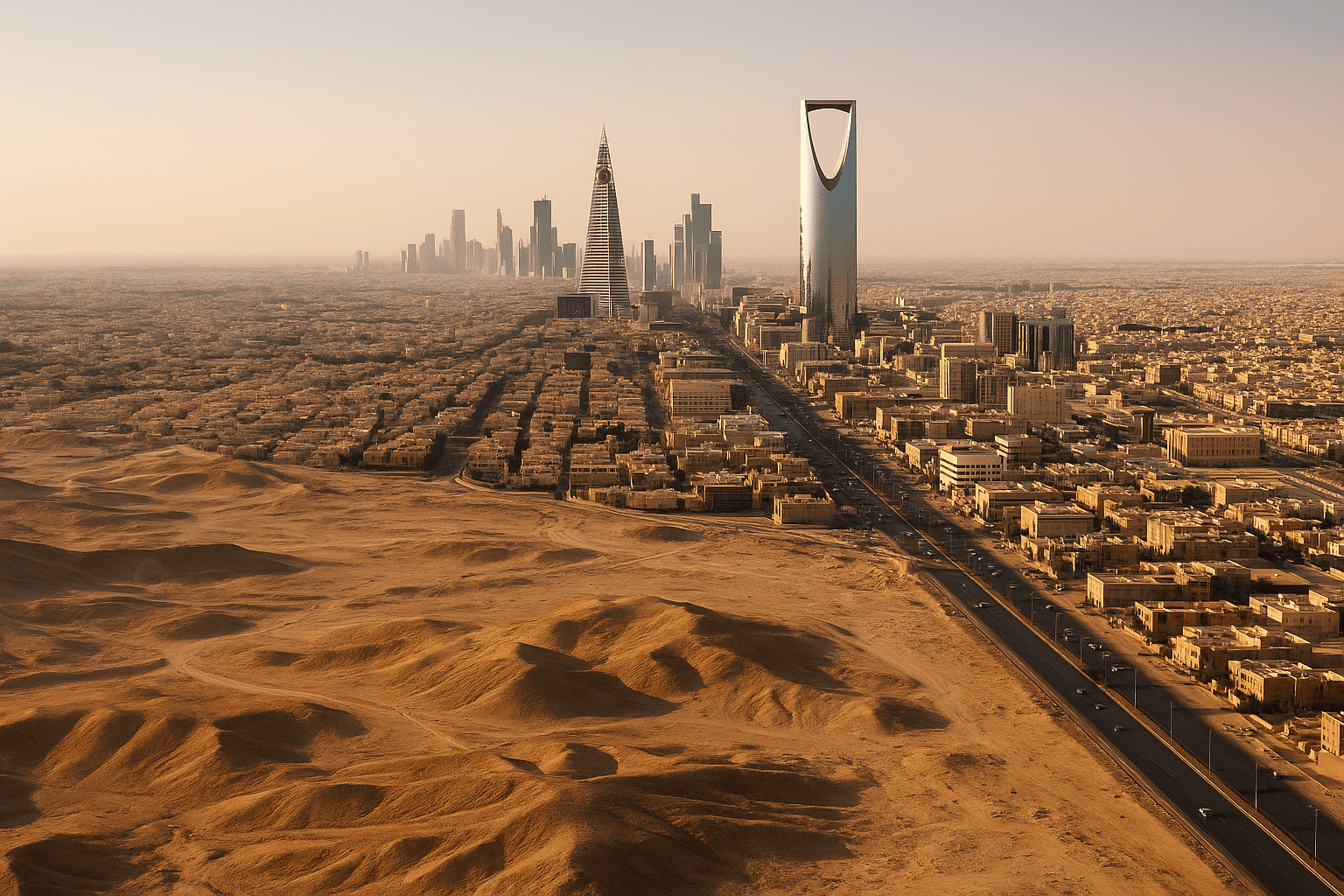

Evoluzione e consolidamento di un nuovo centro di gravità geopolitico

Tra le due estremità in aperto conflitto si colloca una terza polarità costituita dalle c.d. monarchie arabe (Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti, Qatar, Bahrain, Kuwait e Oman) riunite nel CCG (Consiglio di Cooperazione del Golfo)[10] la cui evoluzione potrebbe rappresentare, nel prossimo futuro, un elemento chiave per le sorti della stabilità geopolitica dell’area.

Ognuna di esse meriterebbe uno sguardo specifico, perché ciascuna ha sviluppato una propria postura non sovrapponibile perfettamente alle altre[11]. Ciononostante si preferisce fare riferimento ad esse come ad una ‘costellazione di Stati’ che presenta omogeneità significative in termini di posizionamento geopolitico rispetto agli altri attori dell’area[12].

L’evoluzione di questa parabola ascensionale vede dapprima le monarchie godere negli anni Ottanta dell’ombrello protettivo americano secondo le direttive della c.d. “DottrinaCarter”: piena ed esclusiva sicurezza militare di Washington in cambio dell’impegno a mantenere stabile il mercato globale dell’energia sotto influenza americana[13].

Per quasi trent’anni (1980-2010) le monarchie hanno sfruttato questa condizione protetta per consolidare la crescita economica e sociale interna e avviare programmi di diversificazione industriale. Sul piano esterno il vincolo americano ha giustificato una condotta relativamente quietista e di relativo disimpegno rispetto alle vicende regionali. Di conseguenza la loro politica estera è stata per decenni del tutto ininfluente e di totale dipendenza dagli Usa.

Una nuova fase di mobilitazione strategica si avvia in due momenti ravvicinati tra il 2009 e il 2011: dapprima in conseguenza della scelta della presidenza Obama di arretrare dal Medio Oriente[14], alleggerendo la presenza militare americana nella regione, per concentrarsi sulla nascente rivalità commerciale con la Cina nell’indo-pacifico, seguendo la tesi del “pivot to Asia” raccomandata dalla National Security Strategy del 2010[15]; successivamente, lo scoppio delle primavere arabe con la caduta dei regimi in Egitto, Tunisia, Libia e le manifestazioni di piazza nel Levante e in Nord Africa, lascia un vuoto di potere che dà avvio ad un nuovo attivismo geopolitico delle monarchie sia in chiave di sicurezza interna per scongiurare rivolte domestiche, sia in chiave esterna per proiettare assertivamente la propria sfera di influenza sul loro estero vicino.

L’equilibrio dinamico delle monarchie del Golfo nel ‘grande gioco’ tra Iran e Israele per l’egemonia del Medio Oriente

Prima dell’attacco di Hamas al territorio sovrano israeliano, le monarchie arabe guidate dalla leadership dell’Arabia Saudita, avevano avviato un processo che, nelle finalità, intendeva portare nel medio periodo alla risoluzione di due grandi nodi critici per la stabilità del Medio Oriente: un avvicinamento strategico all’Iran attraverso la riapertura dei rapporti diplomatici tra il regno saudita e la repubblica islamica con l’accordo del 10 marzo 2023 siglato a Pechino[16]; la normalizzazione dei rapporti tra Israele e i Paesi arabi con la storica firma degli accordi di Abramo del 23 agosto 2022 tra Israele, Emirati Arabi Uniti (EAU) e Bahrain, ai quali si sono aggiunti Marocco e Sudan con la mediazione Usa. Gli Accordi di Abramo avevano visto da subito l’attivismo della monarchia saudita propostasi come il principale fautore degli stessi che, contemporaneamente, aveva avviato relazioni economiche bilaterali con Tel Aviv, soprattutto in ambito tecnologico industriale. L’obiettivo principale degli Accordi era il riconoscimento politico dello Stato ebraico da parte del mondo arabo e delle loro società civili, da sempre culturalmente ostili ad accettare la convivenza con Israele nella regione.

Entrambe queste iniziative avevano lo scopo, specialmente nell’ottica di Casa Sa‘ūd e del suo leader Mohammed bin Salman (MbS) di avviare una normalizzazione del Medio Oriente per troppi anni destabilizzato da conflitti intestini e rivalità tra attori statali e non, risalenti, come visto, alla competizione esiziale tra Iran e Israele per l’egemonia politica e militare della regione.

L’attacco del 7 ottobre 2023 ha bloccato questo processo.

Ciò nonostante, in questi ultimi due anni Riyad ha seguito una strategia che mantenesse aperte entrambe le strade: con l’Iran biasimando formalmente gli attacchi di Usa e Israele, si è rivolta alla repubblica islamica come “nazione fraterna”; con Tel Aviv, pur prendendo distanza dalla gestione delle operazioni militari nella striscia di Gaza e condannando il numero elevatissimo di vittime civili palestinesi, non ha receduto dall’intenzione di riconoscere diplomaticamente lo Stato di Israele[17].

Questa posizione è in linea con gli obiettivi di Riyad (seguita dalle altre monarchie) che da anni persegue una strategia fondata sulla “Dottrina della Stabilità”[18]: mettere al centro dei propri interessi strategici la sicurezza del Golfo e dell’intera regione mediorientale. Questa dottrina è funzionale al progetto Vision 2030 che punta a realizzare un ambizioso piano di trasformazione economica post-oil basato su investimenti stranieri e turismo. La stabilità e la sicurezza interna ed esterna dei confini sono così condizioni imprescindibili per garantire ancora di più prosperità e crescita economica. Obiettivo strategico dichiarato è diventare punto di riferimento geoeconomico dell’intero Medio Oriente. E non solo, anche religioso, ospitando le due città sante più importanti di tutto il mondo arabo e musulmano sunnita, La Mecca e Medina nella regione dell’Hegiaz.

A sua volta la Dottrina della Stabilità poggia su due azioni strategiche complementari e imprescindibili per Riyad e le monarchie del Golfo: la neutralità attiva[19] in ambito militare-diplomatico e il multipolarismo in ambito economico e commerciale.

Con la prima, la monarchia saudita cerca di non sbilanciarsi verso uno o l’altro dei belligeranti in gioco (Iran e Israele) e punta sulla mediazione come “arma” necessaria per contenere e neutralizzare potenziali scenari di crisi, pregiudizievoli per la propria stabilità e sicurezza economica.

Con il multipolarismo, soprattutto dopo il pivot to Asia dell’America nel 2011, le monarchie arabe hanno assicurato partenariati complementari a livello commerciale con altre potenze economiche (ad es. Indonesia, Giappone, Corea del Sud) o alternativi (accordi con Russia e Cina) sempre al fine dichiarato di attuare l’ambizioso piano di diversificazione economica e di fuoriuscita dall’economia oil dipendente.

Recentemente il tour di Donald Trump nel Golfo (13-16 maggio 2025) ha parzialmente ridimensionato l’attitudine multipolare delle monarchie. Le tappe saudite ed emiratine hanno segnato l’avvio di un accordo storico che vedrà Nvidia esportare a Riyad (e Abu Dhabi) centinaia di migliaia di chip all’anno per l’intelligenza artificiale compresi quelli ad alto contenuto tecnologico[20].

Gli accordi annunciati dall’amministrazione americana riguardano investimenti che ammontano a 600 miliardi di dollari in settori strategici come l’intelligenza artificiale e la Difesa. Humain, azienda statale saudita, acquisterà nei prossimi anni 18 mila server Nvidia di ultima generazione modello Blackwell con lo scopo, voluto fortemente da MbS, di fare dell’Arabia Saudita un hub globale dell’intelligenza artificiale. Gli accordi, inoltre, prevedono un forte investimento di Riyad pari a 142 miliardi di dollari nel settore strategico della difesa ad alta tecnologia, specialmente in capacità aeronautiche e spaziali, difesa missilistica, sicurezza marittima e di frontiera, modernizzazione delle forze terrestri e aggiornamento dei sistemi di comunicazione.

Alla base di questo partenariato privilegiato con gli Usa (che accantona la cooperazione avviata con la Cina) c’è l’ambizione delle monarchie arabe di diventare produttori di microchip essenziali per l’industria nazionale e mondiale dei prodotti elettronici a partire dall’intelligenza artificiale. Lo sviluppo di questa collaborazione, in un settore così altamente strategico, proietta le monarchie in un ruolo inedito nella competizione tecnologica globale e avrà anche una ricaduta sulla costruzione di un’industria nazionale della difesa basata sulla migliore tecnologia esistente, in grado di emancipare, in un prossimo futuro, le monarchie dalla dipendenza americana in ambito di sicurezza militare[21].

Scenari futuri

Il tema della sicurezza e della stabilità, prioritario per l’agenda delle sei monarchie del Golfo, incrocia così anche l’ambizioso progetto di diversificazione economica necessario per immaginare un futuro di duratura prosperità nel deserto, non più dipendente dalla produzione di petrolio e gas naturale, su cui hanno finora basato la loro crescita.

Dal 7 ottobre 2023 nello scontro diretto tra Israele e Iran, gli Stati del CCG hanno visto progressivamente ridursi la capacità di deterrenza affidata agli Stati Uniti, incapaci o non intenzionati a proteggere gli interessi delle monarchie quando “il gioco si fa duro”.

L’attacco missilistico iraniano contro la base militare americana in Qatar (al-Udeid) del 23 giugno 2025 ha confermato questa situazione di fatto e spinto le monarchie a sviluppare, sempre più in autonomia, una strategia di sicurezza araba oltre l’ombrello (non sempre aperto) americano.

In questa prospettiva, è apparso ancor più grave l’attacco israeliano del 9 settembre 2025 a Doha, ancora una volta in Qatar, per colpire una riunione di dirigenti di Hamas, che segna anche da parte di Israele, la volontà di non rispettare alcun confine geografico per proteggere la propria sicurezza nazionale minacciata.

L’unilateralismo militare di Israele (perseguo i miei obiettivi di sicurezza senza limiti di tempo –guerra infinita – e di spazio – non esistono confini rispettabili per difendere i miei interessi o colpire i miei nemici: Qatar, Iran, Yemen, Libano, Siria, Gaza) si contrappone frontalmente alla strategia saudita e del CCG che basa la sicurezza sul primato dell’economia come strumento prioritario per la stabilità regionale.

La normalizzazione del Medio.Oriente potrà quindi arrivare dalla vittoria della strategia israeliana contro il nemico iraniano e i suoi proxy, se Israele saprà imporre manu militari con l’avallo americano la sua egemonia securitaria nella regione; oppure dal crescente peso gravitazionale che le monarchie arabe sapranno esercitare tra le parti in conflitto, utilizzando sapientemente la loro forza negoziale ed economica, accrescendo nel contempo una capacità di deterrenza autonoma sia verso l’Iran che verso Israele.

Lo scenario in realtà resta ad oggi ancora estremamente complesso e incerto: se nessuno dei due modelli riuscirà a imporsi, l’esito sarà l’instabilità permanente.

[1] Cfr. L. Toninelli, L’Iran e l’Asse della Resistenza: alleanza a geometria variabile in Approfondimento ISPI n. 218 ottobre 2024, pag. 11: alla definizione “Asse del Male” coniata da Bush nel 2002, Teheran risponde intestandosi la locuzione “Asse della Resistenza” per identificare un’alleanza difensiva costruita nel tempo dall’Iran per contrastare le politiche imperialistiche americane e dell’Occidente tout court.

[2] Cfr. Vincenzo Pinto, La nascita di Israele e la questione mediorientale, in Storia della civiltà europea a cura di Umberto Eco, 2014

[3] https://www.ilpost.it/2023/10/11/riservisti-israele/

[4] Jihad islamico palestinese.

[5] L’IRGC Qf (Islamic Revolutionary Guard Corps Quds force) è il corpo delle guardie della rivoluzione islamica (insieme ai sepah e ai pasdaran) e rappresenta un sistema di difesa interno ed esterno dell’Iran creato a partire dalla guerra Iran-Iraq 1980-1988 e rafforzato negli anni, in particolare in concomitanza di altri conflitti: l’invasione israeliana del Libano del 1982, la caduta di Saddam Hussein nel 2003, la trasformazione della guerra civile in Yemen in guerra per procura nel 2015 (cfr. su questo L. Toninelli op. cit. pag. 8). La forza Quds (santa, in arabo – Qf) è un’unità specifica responsabile delle operazioni extraterritoriali.

[6] Cfr. Mariano Giustino www.radioradicale.it/scheda/740099/ sull’eliminazione di Nasrallah in Libano da parte di Israele.

[7] Guerra senza fine che potrebbe terminare, come dichiarato da Netanyahu, con il regime change iraniano: https://legrandcontinent.eu/it/2025/06/25/

[8] https://www.stampaparlamento.it/2024/10/02/il-piano-sionista-grande-israele-parte-da-lontano-ora-netanyahu-ha-deciso-di-portarlo-a-compimento/

[9] https://it.insideover.com/guerra/netanyahu-e-il-sogno-del-grande-israele-ecco-di-che-cosa-si-tratta.html

[10] Il CCG è stato fondato il 25 maggio 1981 a Riyad. Il suo scopo, in linea con lo Statuto, è quello di creare un’alleanza tra i Paesi che si affacciano sul Golfo Persico per favorire una maggiore unità politica ed economica per garantire la sicurezza e la prosperità della penisola araba, a fronte delle tensioni regionali provocate soprattutto dalla rivoluzione iraniana e dal conflitto Iran-Iraq scoppiato nel 1980. La CCG negli anni ha promosso una forte cooperazione tra le monarchie del Golfo in tutti i principali settori strategici: legislativo, economico, tecnologico e culturale.

[11] Cfr. Eleonora Ardemagni, “Clima da guerra fredda tra Arabia Saudita e Israele” in Limes n. 6/2025, pag. 116.

[12] Si usa spesso in ambito geopolitico l’espressione “Asse delle monarchie arabe” per intendere qualcosa di assolutamente compatto ed omogeneo ma qui si preferisce assumere il termine costellazione perché meglio denota il carattere di famiglia di Stati (in assonanza al concetto di “costellazioni famigliari” utilizzato in psicologia sistemica) che presenta sia tratti di omogeneità (forma di stato: monarchie assolute, costituzionali e federali; sistema economico: basato prevalentemente su risorse energetiche, gas naturale e/o petrolio; posizione strategica: centralità della visione economica su quella militare e dell’uso della forza) sia tratti di eterogeneità: nella storia degli ultimi 15 anni ci sono stati periodi di forte polarizzazione anche tra le stesse monarchie, vedasi il caso del Qatar versus Arabia Saudita, EAU e Bahrain sul sostegno alla diffusione dell’Islam politico nella regione.

[13] Cfr. Cinzia Bianco e Matteo Legrenzi, Le monarchie arabe del Golfo, pag. 57, Bologna 2023.

[14] Significativi alcuni episodi avvenuti nella regione in cui l’amministrazione Obama decide di non intervenire: durante le proteste sociali che si svolgono in Bahrain a Manama, sede della Quinta flotta americana; quando viene deposto Mubarak in Egitto e Washington solidarizza con i manifestanti; e soprattutto in Siria dopo l’uso di armi chimiche da parte di Bashar al-Assad contro la popolazione per le proteste di piazza nonostante l’impegno espresso dello stesso Obama di intervenire militarmente in tal caso.

[15] Cfr.Cinzia Bianco et al., ult. cit.

[16] Accordo preceduto, nello stesso anno, da una serie di colloqui diretti tra le due potenze regionali (“Baghdad talk”)

[17] https://iari.site/2024/02/26/le-monarchie-del-golfo-arabo-e-israele-un-rapporto-controverso/; cfr. anche Emily Tasinato, Per Riyad un Iran nucleare è sempre meglio di un Iran fallito, in Limes n. 6/2025, pag. 111.

[18] Cfr. Eleonora Ardemagni, Clima da guerra fredda tra Arabia Saudita e Israele, cit. Questa dottrina è stata avviata da Mohammed Bin Salman dopo lo shock dell’attacco iraniano a Saudi Aramco, la compagnia petrolifera del Regno, il 14 settembre 2019 con missili e droni partiti dal Nord dell’Iran, colpendo due grandi impianti, Abqiq e Khurais.

[19] F. Abbas, “Israel vs Iran. Why Riyadh is committed to de-escalation”, Arab News, 21/06/2025.

[20] Cfr. su questo https://www.ai4business.it/intelligenza-artificiale/ai-e-difesa-accordi-per-600-miliardi-di-dollari-fra-arabia-saudita-e-stati-uniti/

[21] Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti e Qatar sono tra i principali acquirenti di armamenti americani e gestiscono fondi sovrani con un patrimonio complessivo superiore a 3 mila miliardi di dollari.